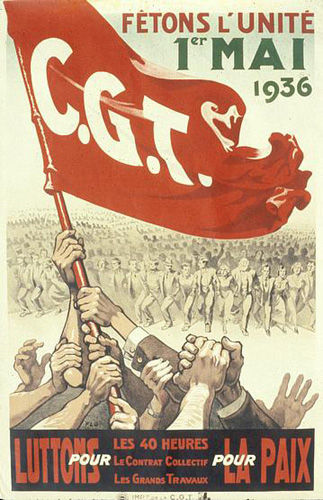

Depuis le mois d’octobre c’est une crise ouverte qui agite la CGT avec l’affaire Lepaon. www.initiative-communiste.fr a très régulièrement ouvert ses colonnes pour relayer les prises de positions des syndicalistes de combat ; le secteur luttes du PRCF a également très régulièrement pris la parole sur le sujet. Mais cette affaire n’est que le symptôme visible d’une crise plus large, et de la mutation d’une CGT dont la tête désormais intégrée à la CES a rompu avec les fondamentaux du syndicalisme de classe et de masse. Notre ami Stéphane Sirot, fin spécialiste de l’histoire de de la CGT dans la tribune suivante revient sur ce que révèle cette crise. Il y développe les perspectives qui s’ouvrent pour une possible relance d’un syndicalisme de combat permettant de remettre les travailleurs du pays à l’offensive.

par Stéphane SIROT, historien français, spécialiste de l’histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Il est professeur d’Histoire à l’Université de Cergy Pontoise et auprès de l’IEP Paris (Sciences Po) ainsi que l’IAE de Nantes

Lendemains de crise : la CGT à la croisée des chemins – par Stéphane Sirot

Des révélations du Canard enchaîné, le 29 octobre 2014, sur la coûteuse rénovation du logement de fonction loué à Vincennes pour le désormais ex-secrétaire général de la CGT, jusqu’à la validation par son Comité confédéral national (CCN) d’un nouveau bureau confédéral (BC) et d’un nouveau secrétaire général le 3 février 2015, la centrale de Montreuil a traversé une tempête d’une ampleur sans précédent. La série à rebondissements des révélations sur les privilèges accordés à Thierry Lepaon a jeté une lumière crue sur des mauvaises pratiques en voie d’institutionnalisation et fait remonter à la surface des évolutions qui, depuis un quart de siècle, marquent une nette mutation de la CGT par rapport à ses valeurs et à ses engagements historiques. L’année des 120 ans de la plus vieille confédération née en 1895 pourrait être celle de son renouveau ou, à défaut, de son lent déclin vers un syndicalisme résiduel.

La CGT au miroir de sa crise

Au-delà du naufrage d’une équipe dirigeante et des turpitudes individuelles d’un homme qui s’est retrouvé par défaut à la tête de l’une des deux grandes confédérations françaises où il n’a jamais réussi à s’imposer, la crise de la CGT a eu un effet loupe.

Au-delà du naufrage d’une équipe dirigeante et des turpitudes individuelles d’un homme qui s’est retrouvé par défaut à la tête de l’une des deux grandes confédérations françaises où il n’a jamais réussi à s’imposer, la crise de la CGT a eu un effet loupe.

D’abord, sur le fonctionnement de la confédération et l’état de la démocratie syndicale en son sein. Durant leurs mandats, pour mieux asseoir un pouvoir voulu autant que possible sans discussions de fond et sans partage, Louis Viannet et, surtout, Bernard Thibault, ont volontairement affaibli le rôle du BC, au profit d’une instance plus pléthorique, la Commission exécutive confédérale (CEC), elle-même progressivement attachée à s’imposer face au CCN, pourtant la seule instance représentant l’ensemble des structures territoriales et professionnelles du syndicat[1].

Ce processus a contribué à enfanter des pratiques de direction sans dialogue, sans orchestration des débats et, au bout du compte, sans ligne clairement assumée, alors même qu’étaient opérés des choix remaniant grandement les options séculaires de la CGT. Ses secrétaires généraux se sont ainsi érigés en incarnations vaguement autoritaires d’une équipe dirigeante de plus en plus déconnectée de ses organisations et de ses militants de base. Un tel système a favorisé la constitution d’une oligarchie de fait, fonctionnant en vase clos, éloignée des réalités du terrain, accaparée par ses fonctions de représentation institutionnelles et secouée par de récurrentes manœuvres de pouvoir autour de batailles d’écuries convoitant pour leur poulain le poste suprême.

Face à une direction confédérale peu soucieuse d’ouvrir des discussions, d’imprimer une orientation issue des remontées du mouvement social et volontiers enferrée dans des stratégies d’autoreproduction, les fédérations, à commencer par les plus puissantes d’entre elles, ont vécu de plus en plus isolément leur vie, se constituant parfois en baronnies largement détachées des enjeux confédéraux. Une CGT composée de micro-pouvoirs lui conférant un visage sans cesse plus fragmenté s’est au final dessinée durant ce dernier quart de siècle.

D’ailleurs, les critiques sur l’absence d’impulsion collective, de ligne confédérale franche, limpide et assumée, mais aussi sur les aléas de la mise en oeuvre des décisions du 50e congrès confédéral réuni à Toulouse en mars 2013, transpirent des multiples prises de position des instances territoriales et fédérales votées à l’occasion de la « crise Lepaon ». Ainsi le 9 décembre 2014 l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) demande-t-elle « un point d’étape sur la mise en œuvre des orientations issues du 50e congrès confédéral de notre CGT », appuyée le 13 janvier 2015 dans sa démarche par la Fédération des finances.

S’agissant du fonctionnement des instances dirigeantes, le « relevé de décisions sur la situation de la CGT » rédigé le 11 décembre 2014 par la Fédération des services publics réclame « les dispositions nécessaires à la réorganisation du travail de la direction et de la maison confédérales, sous le contrôle de la CEC et du CCN ». Dans le même ordre d’idées, six jours plus tard, la Fédération des ports et docks veut « redimensionner la Maison confédérale tournée vers ses organisations, avoir des instances (BC, CEC, CCN) qui travaillent et creusent au fond les questions d’ordre politique, social et économique qui mettent les organisations de la CGT en mouvement… ». Plus abruptement, la contestataire UL des syndicats CGT de Seclin et environs (Nord) demande d’« en finir avec la lutte des places » qui, selon elle et d’autres, tend à accaparer les dirigeants confédéraux.

Il serait possible de poursuivre la litanie des citations montrant à quel point, aux yeux d’un grand nombre de ses propres structures, la confédération apparaît alors comme un bateau ivre sans gouvernail. Ces organisations, orphelines d’une stratégie ouvertement définie et souvent sévères à l’égard des orientations développées sous les mandats de Bernard Thibault, exigent des mises au point et l’ouverture de francs échanges sur des enjeux majeurs. L’appel à l’« organisation d’un débat » est une expression d’ailleurs récurrente des textes produits pendant la « crise Lepaon ». Ledit débat, tel qu’il est en général requis, touche à l’ensemble des activités et des dimensions de la vie militante et de l’organisation qui la coordonne. Les propositions de l’UGFF du 9 décembre 2014 en font la synthèse : « Projet syndical, unité et stratégie des luttes dans le champ syndical et au-delà, outil syndical, rôle et place des syndiqués, démocratie ». Derrière une telle affirmation se dessinent, en creux, les interrogations, voire les préventions sur le « syndicalisme rassemblé », les pratiques de lutte, les places respectives du rapport de forces et de la négociation collective à froid, donc le degré d’engagement de la CGT dans les processus de « démocratie sociale » institutionnalisée. Autrement dit, l’ensemble des mutations entreprises par la direction de la CGT depuis la seconde moitié des années 1990 se trouve convoqué.

Un peu comme un repas de famille qui tourne mal fait ressurgir les ressentiments enfouis de longue date, la crise de la CGT a soulevé le couvercle d’une marmite qui, manifestement, bouillonnait sous une chape de plomb désormais fissurée. C’est d’ailleurs l’un des enseignements remarquables de ces derniers mois : la poussée de la base s’est révélée telle que, cette fois, les manœuvres d’appareil tentées par quelques dirigeants – ou anciens dirigeants sans mandat – soucieux de préserver leur pré carré s’en sont trouvées enrayées. Si cet élan ne retombe pas, l’occasion d’une relance est offerte à une CGT désormais à la croisée des chemins.

Après les tempêtes : vers une thérapie salutaire ou vers une longue agonie ?

Il n’y aura pas de congrès confédéral extraordinaire, contrairement au voeu de militants et d’organisations aux condamnations anciennes et connues face aux évolutions de la CGT. Pour autant, la préparation du 51e congrès prévu pour se tenir au printemps 2016 donne l’occasion à la confédération de procéder enfin à une forme d’inventaire du dernier quart de siècle.

Il n’y aura pas de congrès confédéral extraordinaire, contrairement au voeu de militants et d’organisations aux condamnations anciennes et connues face aux évolutions de la CGT. Pour autant, la préparation du 51e congrès prévu pour se tenir au printemps 2016 donne l’occasion à la confédération de procéder enfin à une forme d’inventaire du dernier quart de siècle.

A cet effet, quelques thèmes majeurs peuvent être dégagés. A commencer par celui de la démocratie syndicale. Une réappropriation des valeurs fondamentales du fédéralisme, cette marque de fabrique historique de la CGT, mérite d’être considérée. Les syndiqués qui seront peut-être appelés à y réfléchir pourraient partir de ces considérations produites par Emile Pouget lorsqu’il présentait en 1908 l’organisation dont il était alors l’un des principaux leaders : « … la Confédération n’est pas un organisme de direction, mais bien de coordination et d’amplification de l’action révolutionnaire (…). Ici, il y a cohésion et non centralisation, impulsion et non direction (…). C’est là ce qui fait la puissance rayonnante de la Confédération : l’impulsion ne vient pas d’en haut, elle part d’un point quelconque et ses vibrations se transmettent, en s’amplifiant, à la masse confédérale[2] ». Une direction confédérale capable, en somme, d’être un chef d’orchestre susceptible de mettre en musique une partition sans fausses notes, de porter une ligne édifiée par d’incessants allers-retours entre la base et le sommet. En adaptant ces principes au temps présent, n’y a-t-il pas ainsi matière à couper court à la perpétuation de directions hors-sol incapables de tenir le rôle à la fois de coordonnatrices et de porte-voix du contre-pouvoir dont elles ont la responsabilité ?

Le rapport au politique est par ailleurs une thématique de fond déterminante. Cette question est devenue sulfureuse à Montreuil depuis Louis Viannet et, a fortiori, Bernard Thibault, tant elle plaçait ces dirigeants face à leurs options mutantes non pleinement assumées. Pour ne pas la soulever, elle a sciemment été réduite à la relation syndicat/parti, si sensible à la CGT, compte tenu d’un passé composé d’une relation parfois incestueuse avec le PCF. Du coup, l’essentiel de la question politique, c’est-à-dire le rapport au projet de société et à l’utopie, la relation aux institutions, aux pouvoirs, s’en est trouvée mise sous l’éteignoir. Le pragmatisme sans perspective ni contenu a ainsi pu momentanément triompher aux étages dirigeants de l’immeuble de la porte de Montreuil. Une CGT repensée ne peut s’exonérer de remettre sur le métier des questions stratégiques en lien avec la question politique. La CGT doit-elle s’assumer en syndicat réformiste ou, au contraire, revenir aux fondamentaux de ce que les syndicalistes d’action directe et leurs héritiers appelaient la « double besogne », c’est-à-dire sa dimension de défense des revendications quotidiennes mais également de changement social, de rupture avec le capitalisme ? Or, au tournant des XXe-XXIe siècles, la dynamique centrale dans laquelle s’inscrivent, à des degrés divers, l’ensemble des organisations de défense du salariat, est celle d’un syndicalisme de cogestion qui, en termes d’analyses et de pratiques, est principalement soucieux d’une prise de participation, parallèlement aux structures de pouvoir, à l’administration et à l’aménagement du monde tel qu’il est, sans perspective de transformation d’ampleur. Cette orientation n’a pas produit d’effets fructueux pour le monde du travail qui, depuis plus de trois décennies, voit ses droits et ses protections se diluer au fil de négociations « donnant-donnant » déséquilibrées. De surcroît, cette démarche cogestionnaire a produit un mouvement syndical en général, et une CGT en particulier, en situation d’affiliation au champ institutionnel, donc de moins en moins en capacité de contredire ses choix et n’ayant même plus forcément la détermination de s’y essayer. C’est la raison pour laquelle une réflexion autour des thématiques institutionnalisation/désinstitutionnalisation, affiliation/désaffiliation, obéissance/désobéissance paraît d’une absolue nécessité. Bref, quel syndicalisme veut la CGT ? Souhaite-t-elle creuser une démarche de négociations sans rapport de forces déterminé, d’accompagnement des décisions prises par l’ordre dominant ou, au contraire, veut-elle « refonder son analyse et son action, à partir de la nature de classe des rapports sociaux », comme l’y invitait le 22 décembre dernier, dans une adresse au BC et à la CEC, le Bureau régional de l’Union régionale d’Ile-de-France ?

Le rapport au politique est par ailleurs une thématique de fond déterminante. Cette question est devenue sulfureuse à Montreuil depuis Louis Viannet et, a fortiori, Bernard Thibault, tant elle plaçait ces dirigeants face à leurs options mutantes non pleinement assumées. Pour ne pas la soulever, elle a sciemment été réduite à la relation syndicat/parti, si sensible à la CGT, compte tenu d’un passé composé d’une relation parfois incestueuse avec le PCF. Du coup, l’essentiel de la question politique, c’est-à-dire le rapport au projet de société et à l’utopie, la relation aux institutions, aux pouvoirs, s’en est trouvée mise sous l’éteignoir. Le pragmatisme sans perspective ni contenu a ainsi pu momentanément triompher aux étages dirigeants de l’immeuble de la porte de Montreuil. Une CGT repensée ne peut s’exonérer de remettre sur le métier des questions stratégiques en lien avec la question politique. La CGT doit-elle s’assumer en syndicat réformiste ou, au contraire, revenir aux fondamentaux de ce que les syndicalistes d’action directe et leurs héritiers appelaient la « double besogne », c’est-à-dire sa dimension de défense des revendications quotidiennes mais également de changement social, de rupture avec le capitalisme ? Or, au tournant des XXe-XXIe siècles, la dynamique centrale dans laquelle s’inscrivent, à des degrés divers, l’ensemble des organisations de défense du salariat, est celle d’un syndicalisme de cogestion qui, en termes d’analyses et de pratiques, est principalement soucieux d’une prise de participation, parallèlement aux structures de pouvoir, à l’administration et à l’aménagement du monde tel qu’il est, sans perspective de transformation d’ampleur. Cette orientation n’a pas produit d’effets fructueux pour le monde du travail qui, depuis plus de trois décennies, voit ses droits et ses protections se diluer au fil de négociations « donnant-donnant » déséquilibrées. De surcroît, cette démarche cogestionnaire a produit un mouvement syndical en général, et une CGT en particulier, en situation d’affiliation au champ institutionnel, donc de moins en moins en capacité de contredire ses choix et n’ayant même plus forcément la détermination de s’y essayer. C’est la raison pour laquelle une réflexion autour des thématiques institutionnalisation/désinstitutionnalisation, affiliation/désaffiliation, obéissance/désobéissance paraît d’une absolue nécessité. Bref, quel syndicalisme veut la CGT ? Souhaite-t-elle creuser une démarche de négociations sans rapport de forces déterminé, d’accompagnement des décisions prises par l’ordre dominant ou, au contraire, veut-elle « refonder son analyse et son action, à partir de la nature de classe des rapports sociaux », comme l’y invitait le 22 décembre dernier, dans une adresse au BC et à la CEC, le Bureau régional de l’Union régionale d’Ile-de-France ?

Un tel questionnement conduit inévitablement à reposer la problématique du rapport de la CGT aux processus de « dialogue social ». Depuis les années 1980, une dynamique politique transpartisane s’est enclenchée, depuis les lois Auroux de 1982 jusqu’à la présidence Hollande, en passant par la loi Larcher du 31 janvier 2007, visant à orienter le syndicalisme vers la négociation collective centrée sur l’entreprise et à en faire un co-législateur, par des interactions d’une ampleur inédite entre le contrat et la loi. De ces mécanismes destinés à contourner la régulation conflictuelle des rapports sociaux résulte une double institutionnalisation du syndicalisme : par le haut, les directions confédérales semblant peu à peu davantage fréquenter les ors de la République que les assemblées générales de grève ; par le bas, via les instances de représentation du personnel, de plus en plus occupées à négocier des accords d’entreprise ou à accompagner des plans sociaux, sur fond de réunions au nombre démultiplié et de cumul des mandats, notamment encouragé par la loi de 2008 sur la représentativité et par une désyndicalisation réduisant comme peau de chagrin le vivier du renouvellement.

En somme, depuis trois décennies, la fonction d’« agence sociale » du syndicalisme, soit sa participation à des fonctions économiques ou sociales de l’Etat et plus récemment aux enjeux gestionnaires de l’entreprise, s’est renforcée de manière assez radicale, au détriment de sa fonction de « mouvement social », celle de la fabrique de la contestation[3]. Cela ne va pas sans poser problème, en particulier à un type de syndicalisme, tel celui de la CGT, qui s’est édifié et consolidé à partir de pratiques qui lui permettaient, à l’instar de la grève, de prendre racine de manière sans cesse renouvelée dans les profondeurs de l’univers salarial. Une entreprise de déconstruction des dynamiques politiques et des évolutions du syndicalisme ayant conduit à cette situation est un point de départ pour une réflexion fructueuse sur les modalités, l’ampleur et les limites de la participation des représentants de la CGT à cette dimension institutionnelle de son activité.

Plus largement, la CGT gagnerait à engager un bilan de l’ensemble de ses pratiques. Ainsi de son rapport à la grève, par rapport à laquelle une prise de distance s’est dessinée à mesure que grossissaient les tendances à l’institutionnalisation[4], tandis que des modes de mobilisation traditionnels telle la journée d’action démontrent depuis vingt ans leur épuisement. Ou encore sa relation aux autres syndicats, donc sa manière de concevoir l’unité qui, au cours du dernier quart de siècle, est volontiers devenue une finalité sans contenu – sous le vocable passablement creux de « syndicalisme rassemblé » – plutôt qu’un éventuel outil en vue du triomphe d’objectifs et de revendications fermement définis.

Enfin, la question de l’intégration de la CGT au syndicalisme européen ressort comme un sujet transversal. D’une manière ou d’une autre, cette dimension suinte de la quasi-totalité des thématiques qui viennent d’être évoquées, tant l’inclusion, voire la dilution du syndicalisme traditionnellement défendu par la confédération de Montreuil dans le syndicalisme bruxellois à dominante social-démocrate a accompagné et parfois accéléré les métamorphoses de la CGT.

On l’aura compris, la tâche est rude et ample. C’est pourtant l’unique manière pour la CGT de retrouver un cap, de se renouveler et d’espérer repartir sur des bases saines et clarifiées. Si les forces internes déterminées à contourner ces débats pour que rien ne change l’emportent au cours des douze prochains mois, le risque est grand de voir la CGT emprunter le chemin d’un syndicalisme résiduel. Car la situation est critique. Elle recule quasiment partout aux élections professionnelles, y compris dans ses bastions historiques, et elle perd des adhérents, une tendance que les affaires Lepaon ont d’ailleurs ponctuellement nourrie (des syndicalistes parlant à cet égard, en privé, de « démissions Lepaon »). De surcroît, les partenaires les plus naturels de la CGT sont en échec : la FSU vient de subir une mémorable défaite aux élections professionnelles dans les fonctions publiques ; SUD ne décolle quasiment nulle part voire régresse quelquefois. A l’inverse, le syndicalisme réformiste assumé (CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA) se porte dans l’ensemble assez bien en termes électoraux. Et dans les cas où la CFDT stagne ou recule, c’est d’ordinaire l’UNSA ou la CFE-CGC qui raflent la mise. Entre ce champ syndical réformiste d’un côté et l’effritement des syndicats les plus contestataires de l’autre, FO (et/ou parfois des syndicats conservateurs comme le SNALC dans l’Education nationale) regagne du terrain perdu au cours des dernières années et pourrait en fin de compte se replacer au centre du jeu social, d’autant plus si la CGT et les organisations traditionnellement situées dans son sillage ne tirent pas les leçons de leur situation respective. A cet égard, il appartient à l’aînée d’entre elles de montrer l’exemple.

[1] Voir à ce sujet l’intéressant entretien donné par René Mouriaux au Journal du dimanche le 30 janvier 2015.

[2] L’opuscule d’Emile Pouget sera réédité dans le courant de l’année 2015 par les éditions de l’Arbre bleu, avec une préface critique de Stéphane Sirot.

[3] Pour reprendre les notions forgées par Pierre Rosanvallon dans La question syndicale, Paris, Hachette, 1998 (1988).

[4] A l’instar des syndicalismes du monde occidental, comme le montre Jean-Christian Vinel (dir.), La grève en exil ? Syndicalisme et démocratie aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest (XIXe-XXIe siècles), Nancy, éditions Arbre bleu, 2014.

A lire de Stéphane Sirot :

- 1884. Des syndicats pour la République, Lormont, Le Bord de l’eau, coll. « 3e culture », 2014, 114 p., ISBN 9782356873040

- Le syndicalisme, la politique et la grève. France et Europe : XIXe–XXIe siècles, Nancy, Arbre bleu éditions, coll. « Le corps social », 2011, 360 p., ISBN 979-10-90129-00-9

- Les syndicats sont-ils conservateurs ?, Paris, Éditions Larousse, coll. « À dire vrai », 2008, 126 p., ISBN 978-2035839718

- La grève en France. Une histoire sociale, XIXe–XXe siècle, Paris, Éditions Odile Jacob, coll. « Histoire », 2002, 306 p., ISBN 978-2738111722

- Maurice Thorez, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Facettes », 2000, 301 p., ISBN 978-2724607963

- Histoire sociale de l’Europe : industrialisation et société en Europe occidentale, 1880-1970 (codirection avec François Guedj), Paris, Éditions Seli Arslan, coll. « Histoire, cultures et sociétés », 1998, 411 p., ISBN 978-2842760144