Le 14 juin 2016, pour occulter l’énorme manifestation intersyndicale pour le retrait de la Loi Travail à Paris, le gouvernement a donné ses ordres : dénoncer les « violences » et la « casse ». Une stratégie utilisée dès le début du mouvement social contre la Loi Travail. Une stratégie visant à discréditer, pourrir le mouvement social, et terroriser les travailleurs. Et de fait alors que depuis le début du mouvement, le gouvernement parie sur son essoufflement celui ci dure et reste solide avec des grèves solides, généralisés, et des mobilisations puissantes dans la rue. Et donc c’est par la violence policières et par l’interdiction de manifester faisant suite à l’interdiction de débattre avec le 49.3 que le gouvernement veut imposer par la force son projet de loi faisant sauter le code du travail.

Tout cela n’est pas nouveau, et cette fascisante stratégie de la tension a des précédents notamment avec la manifestation nationale des sidérurgistes à Paris le 23 mars 1979. Regardons les points communs

- Un gouvernement acculé, obéissant aux ordres de l’Union Européenne et du Capital. Pour liquider la sidérurgie ou pour casser le code du travail

- la tentative de discréditer le mouvement social par la violence en s’appuyant sur des casseurs : la casse de quelques dizaines de vitrines, les vitres fêlées de l’Hôpital Necker sont mise en avant dès la fin de la manifestation par les médias aux ordres pour occulter le succès retentissant de ces manifestations

- Les ordres gouvernementaux d’interdire les manifestations s’appuyant sur cette violences

Mais il faut aussi remarquer que aussi bien en 1979 que le 14 juin, les violences ont été commises par moins de 300 casseurs alors que la police était présente en nombre et en force. 7 000 policiers en mars 1979, 20 compagnies de CRS et GM le 14 juin soit plus de 4 000 hommes des forces anti émeutes sans compter les compagnies d’intervention et la BAC. de 10 à 20 fois plus de policiers que de casseurs. La police laissant les casseurs agir et ne réprimant de fait et essentiellement que les manifestants pacifique.

Mais il faut aussi remarquer que aussi bien en 1979 que le 14 juin, les violences ont été commises par moins de 300 casseurs alors que la police était présente en nombre et en force. 7 000 policiers en mars 1979, 20 compagnies de CRS et GM le 14 juin soit plus de 4 000 hommes des forces anti émeutes sans compter les compagnies d’intervention et la BAC. de 10 à 20 fois plus de policiers que de casseurs. La police laissant les casseurs agir et ne réprimant de fait et essentiellement que les manifestants pacifique.

Surtout, en 1979, le service d’ordre de la CGT arrête l’un des casseurs. Un casseur au profil bien étonnant. Il s’appelle Gerard Le Xuan et détient une carte et un brassard de police, ainsi qu’une arme de service.

Lorsque Manuel Valls qui fait matraquer et gazés les personnels soignants, qui supprime 22 000 poste à l’hopital public verse des larmes de crocodiles en compagnie de Bernard Cazeneuve sur les 4 ou 5 vitres fêlées de la façade de l’Hôpital Necker à Paris, il faut bien comprendre que les casseurs de l’hôpital public, c’est bien Valls et Cazeneuve

https://youtu.be/_uRn7uOYEnk

23 mars 1979, un policier casseur entre dans l’Histoire : il s’appelle Gérard Le Xuan.

Source : L’Huma dimanche n°154, semaine du 26 mars au 1er avril 2009.

Après la manifestation de 80000 Lorrains (CGT, FEN, JOC) à Paris, Le Parisien libéré dresse ainsi le bilan de la Marche : « Blessés par centaines, pillages, vitrines brisées, barricades, voitures incendiées ». Le service d’ordre de la CGT s’empare d’un curieux casseur, Gérard Le Xuan, qui portait sur lui son arme de service, son brassard et sa carte de police !

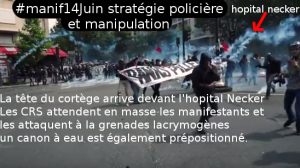

Vidéo de l’arrivée, pacifique (à 12′) du cortège de tête au niveau de l’hopital Necker. Les CRS sont en position devant l’Hopital et bloque le cortège, lançant de très nombreuses grenades sur les manifestants qui ne se laissent pas faire. Pourquoi ces policiers étaient ils présent en masse à cet endroit, avec un canon à eau ? pourquoi ont il stoppé le cortège à cet endroit ? comment un homme seul, et malgré la présence massive de policier a pu casser plusieurs vitre de l’hopital sans en être empéché par la police ? poser ces questions, c’est y répondre

Si, en décembre 1978, l’annonce de la suppression de plus de 20 000 emplois de sidérurgistes, dont 6500 rien qu’à Longwy, est perçue par les travailleurs et les populations concernées comme un véritable coup de tonnerre, celui-ci n’éclate pas dans un ciel serein. Entre août 1978 et août 1979, le chômage augmente de 11% pour atteindre le chiffre de 1,735 millions de chômeurs dans toute la France [1]. Des pans entiers de l’industrie (souvent bastion du syndicalisme) sont victimes de plans de restructurations : machine-outil et métallurgie, textile-habillement, bâtiment, Livre et imprimerie… Entre 1971 et 1975, 21 hauts-fourneaux ont déjà été supprimés ; de 1966 à 1977, la sidérurgie et ses activités annexes a déjà perdu 46 000 emplois. En 1977, la production est inférieure à celle de 1969. Alors que la France produisait en 1953 plus d’acier qu’elle n’en utilisait, elle accuse en 1977 un important déficit… Ces spectaculaires suppressions d’emploi s’inscrivent également dans le plan Davignon qui, pensé à Bruxelles pour l’Europe de la CEE, prévoit la restructuration de la sidérurgie à l’échelle du continent – au détriment de la France et au relatif bénéfice de l’Allemagne occidentale (RFA).

Les principaux bassins touchés sont ceux de la Lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et de la Loire. D’autres sites sidérurgiques, souvent moins importants, sont également touchés ou menacés de disparition : ceux des Ardennes, de la Normandie, du Centre, de Savoie et du Midi. Les mineurs de fer ont déjà vu leur effectif chuter de 24 000 unités en 1961 à 5875 en 1978 et une nouvelle saignée de 1500 postes est prévue pour l’année 1979. C’est dire l’émotion qui s’empare des populations, en Lorraine en particulier, cette région étant le plus grand bassin dont l’essentiel de l’activité économique repose sur la sidérurgie et les mines de fer. Des vies entières, consacrées essentiellement à un travail harassant et dangereux (mais qualifié et créateur), sont rayées de la carte, comme si elle n’avait plus de valeur. Ces sacrifices ont pourtant assuré la fortune des « maîtres des Forges », des de Wendel en particulier (avec l’appui et les commandes de l’Etat), au point que ces patrons souvent autoritaires et paternalistes se sont taillés la part du lion au sein des organismes patronaux (CNPF puis Medef), via la fameuse, opaque et puissante UIMM (Union des industries minières et métallurgiques). Ces activités industrielles et ces vies de travail, enfin, ont façonné la physionomie de régions entières, parfois depuis le début du XVIIIème siècle. La population ouvrière qui compte beaucoup de travailleurs immigrés (souvent italiens) va alors exprimer sa détermination et sa colère. La CGT et le PCF, où œuvrent un nombre assez important de militants formés par l’Action ouvrière chrétienne, sont de loin les premières organisations ouvrières.

18 décembre 1978 La Lorraine ouvrière entre en guerre sociale contre la liquidation de la sidérurgie

80 000 personnes défilent de manière unitaire et pacifique le 14 janvier à Metz. Sans résultats. Fin janvier, la police libère un directeur que ses ouvriers avaient retenu ; le commissariat de Longwy subit sa première attaque. Durant tout le mois de février, un climat de grèves et d’agitation va régner dans la région tandis qu’une grève nationale de la sidérurgie est bien suivie le 16 février (au niveau régional la grève est générale). Des militants et structures de la CFDT entrent en dissidence avec leur confédération qui ne souhaite pas l’extension d’un conflit dont le retentissement dépasse les frontières hexagonales, alors que les militants d’extrême gauche espèrent une radicalisation ouvrière. Il est vrai que le syndicat dirigé par Edmond Maire est déjà en pleine phase de recentrage – recentrage qui sera validé par le congrès de Brest, en mai 1979.

La CGT lance alors l’idée d’une « marche » sur Paris, le 23 mars 1979. Elle reçoit l’appui du PCF, du PS et du PSU, des enseignants de la FEN et de la JOC. « La marche pour la vie », comme la nomme Henri Krasucki, alors secrétaire confédéral, est méthodiquement et rigoureusement préparée par la confédération qui finance pour l’occasion une radio « pirate », Radio Lorraine Cœur d’acier, radio qui connaîtra un grand succès (et une fin douloureuse). Une équipe de grévistes de la SFP est aussi chargée de filmer l’événement. La confédération dirigée par Georges Séguy souhaite également – ce sera un point de désaccord avec la CFDT – que cette mobilisation soit non seulement celle de tous les sidérurgistes mais aussi celles des populations concernées et des travailleurs de la région parisienne, aussi touchés par des plans de licenciements. 15 000 affiches sont accolées en région parisienne à cet effet et 1, 2 millions de tracts distribués. 130 cars quittent la Lorraine et cinq trains spéciaux le Nord-Pas-de-Calais pour participer à la Marche. Près d’un millier de cars en tout va se diriger vers Paris et sa région. La région du nord va même manquer de bus pour acheminer tous les manifestants. Environ 80 000 personnes vont ainsi affluer d’une large moitié de la France, accueillies par au moins autant de Parisiens. L’aspect « marche » de cette manifestation – qui s’inspire des « marches de la faim » organisées par la CGTU et le parti communiste au début des années trente – détermine l’organisation de la démonstration. Cinq villes de banlieue (alors toutes communistes) accueillent ainsi les cortèges venus du Nord, de l’Est, du Centre et du Sud de la France, avant que les manifestants quittent Saint-Ouen, Saint-Denis, Pantin, Montreuil (Seine-saint-Denis) et Ivry (Val-de-marne) pour rejoindre à pied la capitale et défiler, normalement, de République à Opéra. Dans les villes précitées, l’accueil est chaleureux et l’ambiance populaire et bon enfant. Les militants qui proposent l’Humanité ou la Vie ouvrière côtoient les vendeurs de sandwichs. Les airs du Petit Quinquin et de l’Internationale se mêlent aux chansons de Jean Ferrat, Mike Brant ou Claude François. Le Chiffon rouge de Michel Fugain, s’impose comme le véritable hymne de la marche ; tout juste créé au Havre, il entre dès lors au sein du panthéon syndical. Le matin de la marche, plus d’une centaine de syndicalistes occupent pacifiquement les tours de Notre Dame de Paris et y déploient une énorme banderole (« CGT. Solidarité Longwy »). Dans la manifestation, la délégation allemande des syndicalistes d’IG Metal est chaleureusement accueillie. Du point de vue de l’organisation (supervisée par Henri Krasucki) et de l’affluence, la Marche du 23 mars 1979 est un succès incontestable.

Cependant, au lendemain du 23 mars, la plupart des médias ne retiennent que les violences et affrontements qui ont éclaté au centre de Paris. Et nombre de manifestants, contraints d’écourter le défilé et de remonter tant bien que mal dans leurs bus (certains découvrent pour la première fois la capitale), garderont un sentiment amer. « 54 boutiques cassées » titre France-Soir avec une « photo choc » – et le quotidien précise en outre que 121 vitrines ont été brisées et que les forces de l’ordre comptent 116 blessés. Paris-Match choisit aussi en couverture une photo choc (deux voitures en proie aux flammes devant la gare de l’Est) et titre : « Casseurs. Nos photographes au cœur de la bataille de Paris ». Le Parisien libéré qui barre sa une d’un énorme « Assez ! » franchit encore un palier et dresse ainsi le bilan de la Marche : « Blessés par centaines, pillages, vitrines brisées, barricades, voiture incendiés ». « Après la manifestation pacifique des métallurgistes, ajoute le quotidien de droite, les autonomes déclenchent l’émeute au cœur de Paris ». Ce traitement alarmiste et sécuritaire ne dû guère déplaire au RPR qui réunissait alors ses assises et entendait reprendre le pouvoir aux giscardiens. Lors des législatives de 1978, le parti de Jacques Chirac s’était déjà emparé du thème, avec un certain succès, de la « sécurité ». (Le 23 mars 1979 se situe également avant le second tour des élections cantonales – favorables à la gauche- et chaque parti politique à en tête les prochaines présidentielles…).

Mais qui sont ces « autonomes » et autres « casseurs » ? Plusieurs petits groupes réunissant lors de la manifestation environ 300 personnes, ce qui est peu. Celles-ci sont toutefois très déterminées et bien organisées (des armes tels des cocktails Molotov, des triques et des barres de fer ont été préalablement déposées dans des baraques de chantier, les consignes de la gare de l’Est ou des camionnettes de location). Idéologiquement, l’ensemble n’est pas homogène ; il regroupe des militants anarchistes entendant s’en prendre directement aux symboles du Capital et de l’Etat (et du commerce) – certains vivent dans des squats du nord-est parisien – ; d’autres viennent de groupuscules maoïstes, alors en phase de déclin et de radicalisation. Tous ont observé avec soin l’exaspération ouvrière à Longwy et entendent bien l’importer et la décupler à Paris. Il est vrai que le climat est propice à des actes de violences, tant les sidérurgistes paraissent exaspérés, angoissés et, pour certains, résolus à en découdre. Si l’on ne peut douter de la sincérité de beaucoup de ces autonomes (nous ne parlons pas de la pertinence de leurs actions…), il est toutefois indéniable que ce type de groupes est aussi le lieu idéal pour toutes sortes de manipulations et de provocations. Et la police ne s’en priva pas.

Policiers provocateurs : vrai problème démocratique

Le puissant et parfois redouté service d’ordre de la CGT (pas encore centralisé à l’époque mais bénéficiant pour l’occasion de 3900 militants de la banlieue et de Paris) s’empara même d’un curieux casseur, Gérard Le Xuan, qui portait sur lui son arme de service, son brassard et sa carte de police ! On observa aussi de surprenants manèges où certains autonomes semblaient sortir des rangs de la police – ils les côtoyaient en tout cas sans encombre – et purent agir assez longtemps place de l’Opéra devant des forces de l’ordre en nombre mais impassibles. Le S.O de la CGT s’interposa même entre les casseurs et les CRS (ou entre les manifestants et les CRS) et sauva aussi quelques CRS du lynchage ou, en tout cas, d’un sérieux tabassage. Les forces de l’ordre (regroupant en tout près de 7000 personnes) ne restèrent pas toutefois tout le temps inactives. Cependant, quand la police procède à des interpellations, celles-ci sont brutales et très souvent arbitraires, comme si elle voulait prouver a posteriori son efficacité et sa fermeté (au prix de quelques bavures). Ainsi, c’est un cas parmi d’autres, Miguel Moser, lycéen totalement étranger aux incidents (et même à la manifestation), après une procédure expresse et bâclée, est envoyé en prison pour trois mois [2]. C’est donc en centre de pénitentiaire, parmi des prisonniers souvent condamnés à de lourdes peine, qu’il passe le baccalauréat…

Les révélations de la CGT sur les origines des troubles ne durent guère combler d’aise le pouvoir ou certaines officines – à l’instar du ministre de l’Intérieur, Christian Bonnet, qui eut du mal à cacher à la télévision sa gêne puis sa colère contre la confédération. Début mai, le véhicule d’un des principaux responsables du service d’ordre de la CGT, Maurice Lourdez (syndicaliste du Livre), est plastiqué devant son domicile par « Honneur de la Police », un groupe clandestin d’extrême droite qui a, entre autres, à son triste tableau de chasse, l’assassinat de Pierre Goldman. Giscard d’Estaing, le président de la République, donne à cette époque « des instructions pour refuser désormais les manifestations dans les centres des villes dès lors que celles-ci ne présenteront pas des garanties absolues de sécurité ». Le giscardisme s’achève ainsi dans les eaux glauques de la barbouzerie et des coups fourrés, avec des menaces sérieuses sur les libertés publiques.

Quelles sont les suites de la mobilisation ? Après cinq mois de luttes intenses et plusieurs concessions obtenues (pré retraites, compensations salariales, école de formation…), la population lorraine marque le pas et se résout à un certain attentisme. Il est vrai que François Mitterrand, alors candidat socialiste à la présidence, avait promis qu’une fois élu, il reviendrait sur ses fermetures. Par ailleurs, on le saura plus tard, après le 40e congrès de la confédération tenu à Grenoble du 26 novembre au 1er décembre 1978, la direction de la CGT est en proie à une grave crise interne (elle subit alors, entre autres, le contrecoup de la rupture entre le PCF et le PS) [3]. 1981 arrive donc ; le climat de violence utilisé et parfois suscité par la droite et une partie de la presse baisse grandement. De nombreux syndicalistes bénéficient de l’amnistie présidentielle. La CGT obtient de plus du Ministère de l’Intérieur une enquête administrative sur les origines des débordements du 23 mars 1979, mais celle-ci se borne surtout à pointer les nombreuses carences, rivalités et erreurs stratégiques au sein de la police et de la gendarmerie. La politique de casse industrielle, surtout à partir de 1983-1984, continua à semer un champ de ruines et de chômage. Et ceci n’est pas une autre histoire.

Tangui Perron, « 20 000 sidérurgistes au rebut… », L’Huma dimanche n°154, semaine du 26 mars au 1er avril 2009.

[1] M. Pigenet, « Les relations CGT-CFDT en 1979 : l’unité ou comment s’en débarrasser », in Histoire d’un film, mémoire d’une lutte n°1 (livre-dvd sous la direction de Tangui Perron autour du film Le dos au mur de Jean-Pierre Thorn, Périphérie et Scope édition, 2007).

[2] Témoignage de Miguel Moser aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, lors de la table ronde « Histoire d’un film, mémoire d’une lutte : la manifestation du 23 mars 1979 à Paris », 19 janvier 2006.

[3] M. Pigenet, op. cit..