Par Stéphane Rials [*]

Chacun a en tête les événements lourds qui se sont déroulés en Mer Noire à la fin de juin et au début du mois de juillet. Tout a commencé par une provocation délibérée de Londres dans les eaux territoriales russes près du cap Fiolent, en Crimée, à proximité immédiate du port stratégique de Sébastopol ; prolongée après avertissements, la course du destroyer HMS Defender a donné lieu à des coups de semonce des forces russes ; légitimement, Moscou a averti, avec d’autant plus de fermeté que Londres a fanfaronné, que toute nouvelle tentative de ce genre donnerait lieu à tout autre chose qu’à de simples tirs de sommation.

Certains penseront peut-être que la Crimée est ukrainienne et que la position de Londres est justifiable ; je ne discuterai pas de façon rigoureuse ce point ici, bien, d’une part, qu’il ne fasse pas de doute à mes yeux que la Crimée, longtemps certes dépendante de la Porte ottomane, a été proprement russe depuis Catherine II, et que la façon dont elle fut donnée à la République d’Ukraine par Nikita Khrouchtchev, mais dans le cadre bien particulier de l’URSS, a été légalement contestable, et, d’autre part, que l’on ne puisse, d’un point de vue métalégal, juger les annexions massivement agréées par une population réunie à sa patrie d’origine, toujours vivante dans son cœur, de la même façon que celles, si nombreuses dans l’histoire, qui se traduisent finalement par toutes sortes de violences inscrites dans la durée, souvent constitutives de ce que nous considérons désormais comme des crimes contre l’humanité. Mais de toute façon, quand bien même les atlantistes enragés récuseraient la légitimité de l’annexion russe, ils devraient admettre, s’ils étaient de bonne foi, qu’il appartient légalement à une puissance occupante de garantir les eaux territoriales des territoires occupés.

La claironnante transgression anglaise, à la fin de juin – parfaitement dans les façons déplorables de ce voyou de la haute qu’est M. Boris Johnson –, était d’autant plus inquiétante qu’étaient annoncés les exercices « Sea Breeze », expression dont on pouvait désormais craindre qu’il ne fallût la traduire finalement « brise de guerre » et non « brise de mer ».

L’on dit que ces exercices sont annuels depuis 1987 ; ce n’est pas exact[i], même s’il est vrai qu’ils sont tenus tous les ans depuis 2010 ; mais l’important est ailleurs = d’une part ils revêtent une signification assez différente depuis 2014, puisque c’est dans le climat que l’on sait qu’ils associent de façon étroite les forces occidentales ou occidentalistes à l’Ukraine ; d’autre part ils manifestent une ampleur sans aucun précédent cette année – « NATO’s largest-ever ‘Sea Breeze’ naval drills in Black Sea », a-t-on pu lire –, dans le climat de la stratégie de tension accrue déployée par la nouvelle Administration Biden ; ils coordonnent en effet cinq mille militaires, quarante avions et trente-deux navires de trente-deux pays soudés autour de Washington [trente-trois navires finalement puisque le 8 juillet les Etats-Unis ont annoncé l’envoi d’un second bâtiment] ; l’on dit qu’il s’agit de « tester » la Russie, et celle-ci, bien entendu, ne l’ignorant pas, ne saurait ni rester complètement inerte, ni dévoiler trop non plus ses atouts, tandis que Washington – apôtre paradoxal du droit international – prétend, en Mer Noire comme en Mer de Chine, faire respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1973… qu’elle n’a ni signée ni a fortiori ratifiée. Pénible, voire scandaleux climat.

Ici, deux observations paraissent s’imposer = d’une part l’ampleur de la provocation du camp impérialiste dominant se trouve malgré tout contenue par la précieuse Convention de Montreux du 20 juillet 1936, laquelle limite drastiquement la possibilité pour les pays non-riverains de la Mer Noire d’y envoyer leurs vaisseaux croiser ; d’autre part le rôle particulier joué par l’Angleterre dans le premier épisode de cette crise montre, s’il était besoin, la constance de la hargne antirusse de Londres, prolongeant un affrontement ancien que l’on a rétrospectivement désigné, pour le XIXe siècle, comme Great Game ; il est certes d’usage d’évoquer ce Grand Jeu pour l’affrontement des deux puissances en Asie centrale ; mais il embrassait aussi bien sûr un Orient plus proche et de façon générale les vastes régions ottomanes, Londres se rangeant presque toujours aux côtés du Sultan – la puissance qui déclinait – contre le Tzar – la puissance qui montait –, en particulier, on le verra dans cette première partie, s’agissant du statut de la Mer Noire.

Or, dans le même temps que le HMS se livrait à ses extravagances [terme que l’on peut prendre ici en son sens étymologique autant que figuré], M. Erdogan annonçait le lancement immédiat de la construction du Canal d’Istanbul, destiné à doubler le détroit du Bosphore[ii], mais avec un confort de passage et une sécurité, au regard des dimensions hors normes de l’ouvrage, mais un coût aussi tout différents. La dangerosité d’une telle décision ne pouvait manquer d’apparaître à Moscou, d’autant que la présidence turque laissait entendre que son attachement à la Convention de Montreux était pour le moins fragile, et qu’en tout cas il ne serait pas question d’en étendre le champ d’application au nouveau canal. Ces aspects feront l’objet d’un soin attentif dans la deuxième partie, à venir prochainement, du présent article.

Londres hier, Londres aujourd’hui [et son héritière assurée, je vais y revenir brièvement, Washington]. Bien entendu, certains de ceux qui liront ce texte se remémoreront un propos fameux de Marx, au premier livre du 18 Brumaire de Louis Bonaparte [1850] = « Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la Montagne de 1848 à 1851 pour la Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour l’oncle. » Le contexte de ces lignes [ce livre mais aussi Les luttes de classes en France, dont il forme la suite] permet bien sûr de comprendre[iii], d’une part le caractère ironiquement polémique du propos, et d’autre part la signification profonde de la farce évoquée ; de cette farce de l’imitation historique comique peut bien entendu surgir l’horreur [ce fut bien le cas, à l’extérieur comme à l’intérieur, avec Louis-Napoléon] ; mais en elle-même, elle manifeste simplement, au mieux, l’absence d’intelligence situationnelle ou d’imagination historique des acteurs, leur incapacité à dessiner une alternative de système, leur peur certes de la révolution, qu’ils préfèrent mimer que faire, et au pis un assujettissement foncier à la revendication constante de sa vérité par la domination bourgeoise[iv], voire chez certains peut-être l’intention de leurrer cyniquement le peuple en mimant la grandeur indéniable d’une révolution passée ; c’est ainsi que, au premier livre des Luttes de classes en France [1850], Marx évoque la manipulation presque originaire de la Seconde République en notant lapidairement, avec son talent littéraire et sa drôlerie habituels = « Les républicains bourgeois […] s’amusèrent à changer les noms et les costumes de la monarchie contre ceux de l’ancienne République. À leurs yeux, la République n’était qu’une nouvelle tenue de bal pour la vieille société bourgeoise. »

Mais en notre affaire, il ne s’agit pas d’imitation, si l’on veut, subjective ; ni même au fond d’imitation objective, comme s’il y avait deux histoires dont les développements se ressembleraient – celle de la Guerre de Crimée, de 1853 à 1856, et celle de la plausible prochaine guerre de Crimée, dont on n’écartera pas la possibilité que nous ayons assisté ces tout derniers temps, dans le cadre de l’exaspération, désormais assurée, de l’agressivité atlantique, à ses préoccupants prodromes. Il n’y a qu’une histoire, qu’une série interminable, appelée à multiplier les épisodes jusqu’au conflit mondial de trop, qui anéantirait la planète, ou à la destruction révolutionnaire du capitalisme/impérialisme, qui redonnerait une chance à l’humanité ; il n’y a pas de troisième case que des esprits plutôt lucides mais timorés puissent cocher ; la Guerre de Crimée d’il y a dix-sept décennies et celle qui se prépare et éclatera peut-être manifestent l’une et l’autre l’impérialisme du bloc capitaliste dominant[v], dont le centre était à Londres au XIXe siècle avant de glisser, en pleine conscience de la continuité des rôles[vi], à Washington au XXe siècle, sans que Londres certes, ni n’oublie, ni ne renonce à sa mission destinale, on l’a vu une nouvelle fois au large du Cap Fiolent.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, le témoin de puissance thalassocratique majeure a-t-il été transmis de Londres à Washington ; celle-ci a manifesté immédiatement sa nouvelle mission, non plus éliminer les Indiens à l’intérieur, puisque la tâche était accomplie[vii], mais faire rayonner sur le monde sa « Destinée Manifeste » selon une vue syncrétique absurde mais redoutable, mêlant élection plus ou moins divine et conscience suprématiste ; une flotte a été créée, la doctrine Monroe a été très profondément modifiée par Théodore Roosevelt ; c’était, songeons-y, indispensable – la souffrance des peuples de l’ensemble du continent – pour que « l’Amérique » fût une île – avantage stratégique remarquable si l’on est techniquement et financièrement en mesure de se projeter ai loin –, tout comme l’Angleterre, une fois qu’elle avait été en mesure de s’emparer de tout ce qui pouvait limiter son emprise sur les « îles britanniques » [viii]; et avant que la Première Guerre ne permette à la nouvelle puissance dominante, libérée de tous « arrières » menaçants et proches, de prendre pied une première fois sur le continent européen exsangue avec des pertes nulles, avant de payer un bien modeste tribut[ix] –– lors de et après la Seconde Guerre – pour s’assurer la soumission presque absolue de la puissante Europe. Puis, la puissance thalassocratique s’est toujours constituée davantage en première puissance fluidocratique, embrassant tous les milieux fluides – les mers, les airs, les flux monétaires et financiers, le cyberespace. C’est bien sûr au sein de cette saisissante continuité évolutive – de Londres à Washington, de la thalassocratie ambitieuse à la fluidocratie généralisée – qu’il faut saisir la signification de ce qui se joue en Mer de Chine ou en Mer Noire. Il serait vain de penser que l’empire capitaliste nordiciste puisse lâcher la partie ; il nous entraînera et c’est pourquoi il faut en suivre chaque rebondissement avec soin.

I/ Un peu de géographie et un peu d’histoire.

1. – Les observateurs attentifs ont compris que la Russie, désignée comme ennemi [c’est bien de cela qu’il s’agit] par l’impérialisme euratlantique, doit d’apprêter à subir de la part de celui-ci, de façon toujours accrue, quatre pressions en particulier, géographiquement bien identifiées =

a/ l’une au nord-ouest, particulièrement vigoureuse dans les pays baltes, non du fait de ces trois confettis agressifs, et parcourus de nostalgies qui devraient être inavouables, mais inexistants [x], mais parce qu’ils accueillent toutes sortes de démonstrations bellicistes de l’Occident et servent de base arrière aux agents atlantistes acharnés à faire basculer, naguère l’Ukraine, et désormais la Biélorussie ;

b/ une autre au sud-ouest, du fait des menaces ukrainiennes [mais nul ne doute que l’insignifiant M. Zelinsky ne griffonne pas un mot sans l’aval de la chargée d’affaires étatsunienne, Mme Kristina Kvien] sur les populations russophones et russes [xi] ;

c/ une troisième au midi, à la fois du fait de la manipulation de la radicalité islamique par certains acteurs majeurs [xii] et par suite des tentatives de Washington, contrainte de quitter l’Afghanistan après [qu’on ne s’y trompe pas] un cuisant échec, pour renforcer ses positions, non sans certaines difficultés d’ailleurs ces temps-ci, non seulement bien sûr au Pakistan, mais dans le grand Turkestan [où l’allié et sousempire turc peut toutefois souhaiter bénéficier d’une sorte de délégation impériale[xiii]], avec le double objectif de gêner la Russie et de freiner la projection chinoise des « routes de la soie » [le programme OBOR] ;

d/ une quatrième au septentrion, dans l’Arctique, certes compréhensible dans la mesure où Moscou a pris dans cette région toujours plus stratégique [xiv] une avance significative par rapport à ses ennemis occidentaux.

L’enclavement russe

2. – Posons d’emblée que la question envisagée ici n’intéresse en rien l’opinion que l’on peut avoir de la Russie ou du capitalisme poutinien.

Je suppose que la plupart des lecteurs qui font le choix de me lire,

a/ d’une part admettent que l’entente francorusse nous est dictée par des considérations géopolitiques élémentaires tenant à ce que nous sommes coincés dans la longue durée entre deux puissances impériales affolantes, l’empire continental germanique et la thalassocratie anglaise [devenue fluidocratie généralisée angloétatsunienne, embrassant tous les milieux fluides, je viens de le souligner] ;

b/ d’autre part comprennent parfaitement que l’oligarchie russe contemporaine n’est pas, malheureusement, d’une nature profondément différente de celle du monde atlantique, mais qu’il demeure raisonnable pourtant d’appuyer un impérialisme sur la défensive contre l’impérialisme agressif de Washington qui nous assujettit, et les sousimpérialismes inscrits dans sa dépendance – britannique, eurallemand, turc, et bientôt peut-être de l’arc oriental des deux mers [Baltes, Polonais, Ukrainiens aspirant très probablement se combiner en Intermarium en renouvelant une vieille histoire et un projet de reviviscence déjà centenaire].

La question évoquée intéresse une situation que l’on pourrait dire de façon imagée de physique internationale = l’Occident cherche à enserrer la Russie dans une forme de tenaille complexe que la chute de la Biélorussie d’une part, ardemment manigancée, et la transformation d’autre part de la Mer Noire en espace livré à de constants jeux de guerre de l’empire atlantique, rendraient véritablement insupportable ; un tel étouffement ne manquerait pas d’accroître la tension internationale dans des proportions difficilement prévisibles.

Certes, en tant que nous aspirons au renversement du système capitaliste – devenu une urgence humaine –, nous pouvons nous réjouir de l’accroissement des tensions interoligarchiques, d’autant que nous ne saurions douter que M. Poutine et le gros de ses fidèles eussent autrefois préféré, de loin, moyennant un minimum de respect des Anglosaxons, prendre leur place au sein d’un immense dispositif de domination nordique [domination historiquement paradoxale de puissances exsangues puisqu’incapables de se reproduire pour la plupart et vieillisant par conséquent chaque année] ; mais en tant que nous mesurons les conséquences terrifiantes d’une troisième guerre mondiale, nous préférerions certainement que le niveau des provocations occidentales, et par suite des risques de conflagration, diminue.

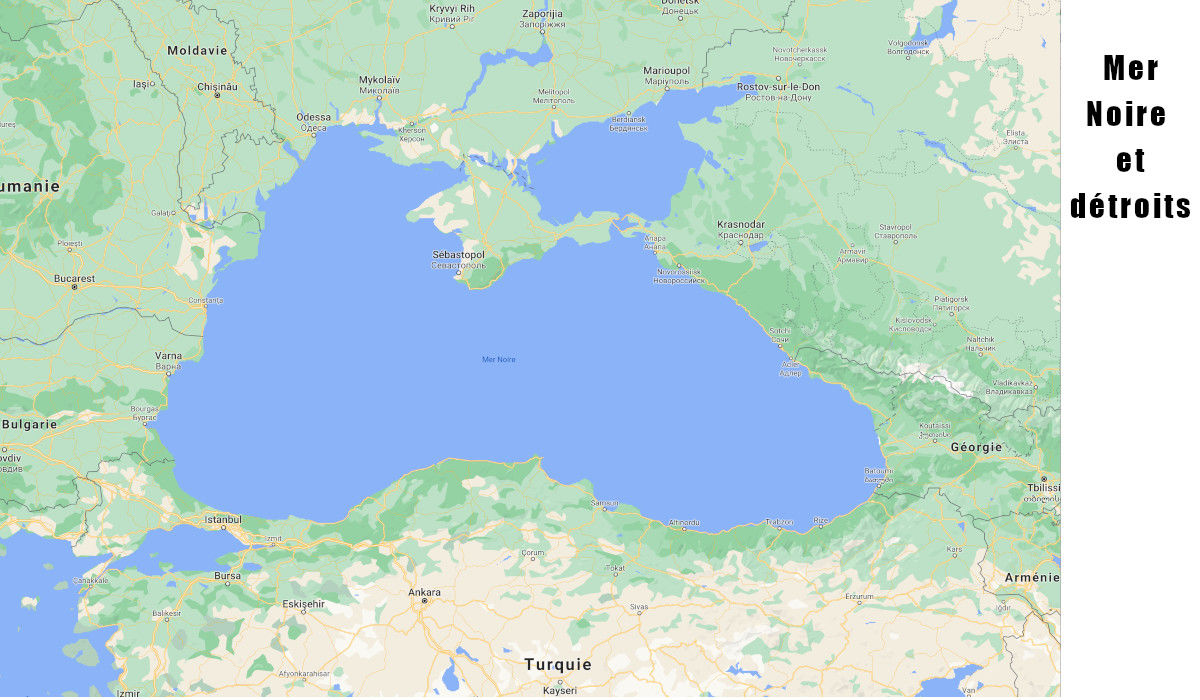

3. – Il suffit de regarder une carte de la Russie pour comprendre – et cet aspect a lourdement marqué l’histoire de la construction de cette nation, disons depuis Pierre le Grand, et sinon justifié, du moins nourri, après des siècles de pression germanique, turcomongole et lithuanopolonaise, son impressionnante projection du milieu du XVIIIe à la fin du XIXe siècle – que cet immense pays est redoutablement enclavé, accède péniblement, si l’on préfère, à l’océan mondial ; cernée par les glaces une partie de l’année au nord, même s’il est admis que la banquise arctique recule inexorablement [ce qui constitue tout bien pesé une immense promesse pour le pays], jouissant à l’est, avec la mer d’Okhotsk, d’un accès lointain et rendu peu praticable, pendant des mois chaque année, par de dangereuses plaques flottantes de glace, la Fédération de Russie est largement tributaire de deux routes maritimes bordées par des pays fort inamicaux.

Sa maigre ouverture sur l’étroit Golfe de Finlande [80 km entre Helsinki et Tallinn [xv]] ne lui donne accès qu’à une Mer Baltique verrouillée par les fort resserrés détroits danois ou le germanique Canal de Kiel ; faut-il rappeler que la Baltique, hors deux fenêtres russes, est une mer tout bien pesée entièrement otanienne [xvi], et que la Russie n’y peut compter que sur l’empiècement de Kaliningrad, c’est-à-dire… sur elle-même ? et peut-on oublier qu’assez significativement les deux derniers secrétaires généraux de l’OTAN furent des Scandinaves ?[xvii]

Sur la Mer Noire, Moscou a pu s’assurer en 2014 que le harcèlement de ses adversaires ne la priverait pas à terme de son grand port historique de Sébastopol qu’elle était contrainte de louer depuis la dislocation de l’Union soviétique [l’amélioration constante du port de Novorossiisk, à mi-chemin du détroit de Kertch et de ce qui est devenu la vitrine de Sotchi, aurait difficilement conduit à une alternative suffisante] ; par la Mer Noire, la Russie peut bien gagner l’Océan mondial, mais il serait difficile de juger que les accès en soient faciles puisque, une fois franchis les détroits turcs [Bosphore, Mer de Marmara, Dardanelles], il lui faut se résoudre à emprunter, soit le détroit de Gibraltar, soit le Canal de Suez, la Mer Rouge et le détroit de Bal el-Mandeb.

La fin, longtemps retardée par l’Angleterre, de l’âge la mer ottomane [XVIIIe-XIXe siècle]

4. – La question de la Mer Noire, plutôt stabilisée depuis la Convention de Montreux de 1936 que nous allons retrouver, mais à nouveau redoutablement avivée, n’est bien sûr nullement nouvelle puisqu’elle se pose avec acuité depuis environ trois siècles ; la multiplication des conventions la concernant manifeste d’ailleurs, on va le voir[xviii], l’importance de l’enjeu, et son caractère assez précocement, du fait de la rivalité des puissances, beaucoup plus que régional.

Une première incursion de la Russie l’avait rendue maîtresse de la forteresse d’Azov dès 1696 ; mais elle n’avait pas pour autant obtenu alors du sultan un droit de navigation en Mer Noire[xix], et elle avait même perdu cette première emprise une douzaine d’années plus tard[xx].

Elle avait toutefois ultérieurement accédé à la côte méridionale de l’actuelle Ukraine et ôté le strict monopole de la domination de la Mer Noire à la Porte ottomane en imposant à celle-ci, pour mettre fin à la sixième guerre russoturque, le sévère traité de Koutchouk-Kaïnardji [1774], lequel comportait notamment une disposition [l’art. 11] consentant « le libre passage de la Mer Noire dans la Mer Blanche, et de la Mer Blanche dans la Mer Noire, aux vaisseaux marchands russes. »[xxi]

Cet accord, concernant la seule flotte de commerce mais consentant malgré tout un avantage remarquable à la Russie, avait néanmoins été suivi dans les décennies suivantes de plusieurs autres traités de commerce et de navigation qui virent l’Autriche [1784], l’Angleterre[xxii] [1799], la France [1802], la Prusse [1806], la Suède, l’Espagne, Naples et le Danemark [1827], les États-Unis [1830] rompre le tête-à-tête turcorusse, manifestant s’il était besoin – j’insiste sur cette considération en la soulignant car elle forme le cœur des enjeux – que la Russie ne devait pas songer seulement à ne pas se laisser enfermer, mais aussi à ne pas se trouver quelque jour submergée par des forces malintentionnées sur ses nouvelles façades maritimes, tous aspects sur lesquels, on le verra, la Convention de Montreux devait en gros la satisfaire [même s’il n’est guère douteux que, de Catherine II, très expressément, à M. Poutine, sans doute avec des nuances, la Russie eût préféré que les riverains conservassent le monopole de la navigation en Mer Noire ; le comte Nesselrode, le grand ministre conservateur des Affaires étrangères du tzar entre 1816 et 1856 aspirait même à faire « ériger la fermeture des Dardanelles en principe général du droit public européen »…[xxiii]]; une telle aspiration, persistante, à la dissymétrie pourrait choquer s’il n’était pas si évident qu’elle comportait un certain fondement objectif – la Méditerranée est un lieu de passage [et plus encore bien entendu depuis l’ouverture du Canal de Suez] tandis que la Mer Noire est un cul de sac – et un motif compréhensible – l’envoi par des pays non-riverains de navires de guerre en Mer Noire ne saurait avoir d’autre objectif que l’accroissement des tension, le souhait de mettre à l’épreuve l’ours à peu près encagé.

Quoi qu’il en soit, au XIXe siècle, la situation de Saint-Pétersbourg demeura extrêmement flottante s’agissant en tout cas de l’une de ses revendications centrale – celle du passage en Méditerranée ; la flotte impériale de guerre put certes jouir du passage assez aisément autour de 1800, à un moment où Saint-Pétersbourg et Constantinople étaient alliées[xxiv], mais Londres, la grande ennemie, obtint ensuite du sultan[xxv], conformément à « l’ancienne règle de l’Empire ottoman » [selon une formule souvent répétée par la suite et figurant à l’acte], l’interdiction du transit par les détroits de tous navires de guerre, même russes, et bien sûr même anglais ; une solution plus favorable acquise par la suite à une Russie[xxvi] nettement renforcée par sa contribution à l’indépendance grecque se trouvera ultérieurement abrogée une nouvelle fois du fait, toujours, de l’Angleterre[xxvii] ; puis le principe de la clôture des détroits aux vaisseaux de guerre en temps de paix, et la neutralisation pure et simple de la Mer Noire, même pour les pays riverains, sera imposée, de façon extrêmement humiliante et dangereuse pour la Russie, de 1856[xxviii] à 1871, c’est-à-dire de la fin de la Guerre de Crimée au Traité de Londres du 13 mars 1871, lequel passa justement, malgré des limitations sur lesquelles il est inutile de s’appesantir ici, pour une victoire diplomatique importante de l’Empire russe[xxix], qui pourrait désormais du moins se doter d’une flotte en Mer Noire, lui permettant de défendre sérieusement ses côtes.

Quoi qu’il en soit – de traités en traités –, « l’ancienne règle de l’Empire ottoman » continuerait pour l’essentiel à prévaloir jusqu’à la Première Guerre mondiale, sur la base en particulier du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 : la Porte laisserait librement circuler les navires marchands, mais non les navires de guerre ; et l’étonnant, rétrospectivement, est de voir avec quelle résignation Saint-Pétersbourg, dès lors qu’on ne la mutilait pas trop en Mer Noire, acceptait de remiser son désir, souvent évoqué, que sa marine de guerre accédât aux « mers chaudes » ; dès lors que la marine marchande passait sans difficulté les détroits, le tzar se montrait fort bon prince envers un Occident qui le guettait.

Pourtant, le fond de l’esprit des hautes autorités impériales russes était autrement ambitieux ; l’on peut admettre qu’un mémoire[xxx] du diplomate russe Alexander Ivanovich Nelidov [1835-1910], rédigé en 1882, communiqué au tzar Alexandre III [1881-1894] et approuvé par ce dernier juste avant qu’il ne désigne son auteur comme ambassadeur auprès de la Porte, fonction que celui-ci occupa de 1882 à 1897[xxxi], expose les visées ultimes de Saint-Pétersbourg ; puisque ce mémoire n’est pas à ma connaissance publié en une autre langue que le russe, je me contente de copier le résumé qu’en donne André Mandelstam dans son cours de La Haye déjà rencontré = « La Russie semble prédestinée par son histoire pour l’occupation des Détroits, qui lui est commandée par ses intérêts politiques, commerciaux et militaires. Il ne s’agit pas pour nous de l’accroissement du territoire de notre immense patrie, mais de l’installation du pouvoir russe sur la route qui conduit de notre Sud aux mers libres. Notre installation sur le Bosphore réunirait dans un seul point notre ligne de défense des rives de la mer Noire et augmenterait, en même temps, notre puissance sur la frontière occidentale, que nous pourrions défendre dorénavant avec les forces immobilisées aujourd’hui sur les rives de la mer Noire. D’autre part, il semble superflu d’insister sur l’énorme importance ou plutôt la nécessité historique pour la Russie de s’installer dans les Détroits. Non seulement nos intérêts commerciaux seraient sauvegardés, mais nous nous assurerions dans le Proche-Orient une situation politique, que nous ne saurions atteindre autrement. En tenant dans nos mains le nœud des routes menant des pays balkaniques en Asie, nous acquerrions une influence décisive sur les destinées des Balkans et de l’Asie Mineure. La question de la délivrance des chrétiens et du libre développement des nations slaves de la Turquie se résoudrait d’elle-même. Aucun mouvement de l’Autriche vers l’Orient ne nous serait dangereux. Nous pourrions même espérer l’évincer assez vite de la péninsule balkanique et rendre celle-ci, en pleine possession, aux nationalités qui l’habitent. »[xxxii]

Texte, évidemment, passionnant, particulièrement au regard de la longue durée des relations russobalkaniques ou de l’actuel rôle joué par Moscou au Levant. Mais aussi bien sûr du souhait constant [dont on redoutera qu’en notre temps, malgré les simagrées diplomatiques des dernières années, il ne soit assez vain] d’une bonne entente avec la Porte ; parmi les moyens de réaliser le destin russe dans les détroits, Nelidov privilégiait en effet, naïvement peut-être, une alliance avec Constantinople [et le tzar Alexandre griffonnait en marge = « c’est ce qui serait le plus à souhaiter »].

Vers la fin de son ambassade, Nelidov prônera une manière moins délicate ; mais c’est qu’il redoutera alors l’effondrement imminent de l’empire ottoman et l’installation sur les rives des détroits des puissances occidentales. Il va de soi en effet que les grands serviteurs de la brillante diplomatie russe n’eussent pu ne pas être conscients que les véritables ennemis de la Russie se trouvaient à l’Ouest, et en particulier à Londres.

Si le gouvernement impérial en avait douté, divers incidents, au début du XXe siècle l’eussent dessillé. En 1902-1903 ainsi, la Russie obtint de Constantinople l’autorisation de faire passer par les détroits quatre torpilleurs venus de la flotte de la Baltique et appelés à rejoindre la flotte de la Mer Noire ; les conditions mises par la Porte à ce passage furent extrêmement rigoureuses[xxxiii] ; en dépit de cela, Londres fit des représentations énervées au sultan et tenta, mais sans succès véritable, d’ameuter les puissances européennes.

Peu après, en 1904-1905, lors de la désastreuse guerre russojaponaise, Saint-Pétersbourg préféra renoncer à dépêcher en lieu utile – mer de Chine orientale ou Mer du Japon – des bâtiments de sa Flotte de la Mer Noire, assurée qu’elle était que Londres chercherait un incident, ce qui fut rétrospectivement confirmé par les archives selon Mandelstam. Des querelles ne furent toutefois pas évitées, portant sur les notions mêmes de navire de commerce et de navire de guerre, les Russes ayant envoyé des navires apportant matériel et renforts en extrême orient – le Saint-Pétersbourg etle Smolensk, lesquels avaient franchi les détroits turcs comme navires de commerce et s’étaient revendiqués de la qualité de navires de guerre une fois dans le Canal de Suez, visitant des navires de commerce neutres et capturant pour contrebande le navire de commerce… anglais Malacca – drolatique réponse, si l’on veut, du berger russe à la bergère anglaise.

L’on sait qu’une détente obligée survint un peu plus tard ; certes, Londres avait beaucoup tergiversé avant de se rapprocher contre la menace des Empires centraux, de Paris puis, finalement, de Saint-Pétersbourg ; toutefois, la si précieuse Alliance francorusse de 1892 [renforcée en 1899] avait fini par être flanquée en 1904 d’une Entente cordiale entre la France et l’Angleterre, l’ensemble des dispositifs se trouvant même coordonnés finalement en 1907, face à la Triple Alliance, dans la Triple Entente.

Il y aurait beaucoup à dire sur les développements antérieurs au déclenchement de la Grande Guerre en 1914, en particulier à l’occasion des deux guerres balkaniques ; mais l’on peut admettre que les grands traits, dans la longue durée, de la question qui nous sollicite et peut légitimement nous inquiéter sont désormais intelligibles.

[fin de la première partie]

<13 juillet 2021>

[*] professeur émérite de philosophie politique et de relations internationales de l’Université Paris-2

[i] Les exercices ont bien eu lieu, avec peu de participants, en 1987, 1988 et 1989, mais nullement entre 1990 et 2000 ; depuis 2001, ils ont été omis en 2003, 2006, et 2009 ; ils ont toujours eu lieu depuis 2010, mais au maximum avec la participation de vingt États, et souvent avec beaucoup moins [neuf seulement en 2020] ; sur vingt-et-un exercices tenus en tout, la France n’a participé que six fois, le Royaume Uni dix, l’Italie onze, mais l’Ukraine et la Turquie ont été toujours présentes, et la Géorgie n’a manqué qu’une seule fois.

[ii] le gros des études concernant cette nouvelle voie d’eau a été effectué depuis longtemps ; mais on ne voit guère comment, à strictement parler, les travaux pourraient commencer immédiatement ; on imaginera qu’il y faille un peu de temps car il ne semble pas que les expropriations aient été accomplies ; comme souvent avec M. Erdogan, la signification – la force, la portée si l’on préfère – du discours est d’une évaluation difficile

[iii] on me pardonnera de ne pas évoquer ici les ambitieuses considérations de M. Paul-Laurent Assoun dans son Marx et la répétition historique [1978]

[iv] le despotisme de l’évidence – supposée – cher déjà à la Physiocratie et affirmé aujourd’hui par le fameux TINA, selon une formule en vogue depuis Margaret Thatcher ou, sur le plan institutionnel, la blague, théoriquement idiote, de la « démocratie représentative » – rompant avec la distinction canonique posée, au service de la seconde, par Sieyès entre démocratie et représentation, et par conséquent dépourvue de toute validité conceptuelle imaginable et n’ayant d’autre vocation que communicationnelle.

[v] Faut-il insister sur ceci = l’impérialisme emporté par le capitalisme n’a pas attendu, pour nuire par ses projections et ses manipulations planétaires, la théorisation esquissée par Hilferding dans son grand livre Das Finanzkapital [1910], et parachevée par Lénine [dépassant les contributions de Rosa Luxemburg et de Nikolaï Boukharine] dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme [1916] [je n’ajoute pas, bien qu’il soit très riche, le livre important de Hobson en 1902, Imperialism, parce que, concentré largement sur la colonisation, il ne démêle pas vraiment les ressorts et les voies divers de l’impérialisme et au fond ne dessine pas une théorie de l’impérialisme ; et je laisse de côté le petit livre donné en 1901 par l’anarchosocialiste Kôtoku Shûshui, extrêmement intéressant mais, hanté que son auteur était par le militarisme japonais, assez secondaire au regard de l’intelligence de la chose qu’a su faire éclore peu après la tradition marxiste ; Kôtoku, toutefois – L’impérialisme. Le spectre du XXe siècle, trad., pp. 166 sq. – consacre un développement intéressant à ce qu’il juge – bien tardivement certes – le tournant philippin de la politique extérieure de Washington]. L’affinement de la notion de mode de production capitaliste et l’acceptation de la coexistence transitoire de plusieurs modes de production dans l’ancienne Europe occidentale maritime tardive devraient permettre, je le précise en passant, de répondre à la critique proprement historienne instruite de la doctrine hilferdingoléniniste de l’impérialisme ; il y a près de quarante ans, M. Pierre Bezbakh avait donné un bref livre assez intéressant sur La société féodo-marchande [1983]; tout récemment, en un sens différent, M. Jairus Banaji, dans A Brief History of Commercial Capitalism [2020], a suggéré qu’on ne devrait peut-être pas réduire le mode de production capitaliste au système d’exploitation du salariat lié au capitalisme industriel tel qu’il s’est fort tardivement développé selon lui, donnant toute sa place spécifique à ce qu’il appelle capitalisme commercial, qu’il juge dominant jusque fort avant dans le XIXe siècle ; dans le cadre, centré sur le textile, du Domestic System ou Putting-out System, observe-t-il, la domination des marchands était garantie par leur maîtrise des matières premières comme du processus entier de production et de commercialisation, et même si les artisans étaient propriétaires de leurs outils, il n’y a pas lieu de ne pas évoquer le capitalisme…– il y a là des continents pour la discussion.

[vi] Ici, un personnage qui ne fut nullement un immense théoricien, ni non plus un dirigeant politique éminent, apparaît pourtant comme tout à fait central, non parce qu’il aurait engendré le moment historique d’une portée immense auquel nous ne parvenons pas à échapper – celui de la suprématie de l’impérialisme étatsunien – mais parce que, le réfléchissant, il a permis de le rendre largement conscient et d’accroître son efficacité = Alfred Thayer Mahan [1840-1914] ; il faudrait évoquer, bien entendu, son rôle au Naval War College, à Newport, dans le Rhode Island, la création alors de la Great White Fleet, premier brouillon, techniquement retardataire d’ailleurs, annonçant la suite de l’histoire contemporaine ; son fameux livre, publié en 1890, nullement génial certes, manifestait bien l’ancrage conscient des Etats-Unis dans la tradition de domination planétaire – thalassocratique – de l’Angleterre = The Influence of Sea Power upon History [1660-1783], qui donnait une fresque des voies de l’affirmation durable de la suprématie britannique

[vii] délibérément, méthodiquement, intentionnellement, et c’est pour cela bien entendu qu’il y a eu génocide ; quelles qu’aient pu être les horreurs de la colonisation ibérique trois siècles plus tôt, elle n’a pas été génocidaire ; c’est la liquidation des Indiens d’Amérique du Nord qui a fait entrer l’humanité dans l’ère des génocides [tandis qu’un autre crime contre l’humanité, la traite et l’esclavage de masse, déployait son épouvante] ; bien entendu, une partie des montages idéologiques « justificatifs » de tant d’atrocités demeurent intacts aujourd’hui – perpétuant l’horreur [une horreur intéressée] à la surface du globe.

[viii] Je ne résiste pas au plaisir de traduire un fragment du livre précité de Mahan, dans les premières pages du chapitre premier = « Il faut souligner en premier lieu que si une nation est ainsi située qu’elle n’est, ni forcée de se défendre elle-même par terre, ni incitée à rechercher une extension de son territoire par la voie terrestre, elle a, par la stricte unité d’un but dirigé vers la mer, un avantage par comparaison avec un peuple duquel les frontières sont continentales. Tel a été le grand avantage de l’Angleterre sur à la fois la France et la Hollande comme puissance maritime. La force de la seconde fut précocement épuisée par la nécessité d’entretenir une grande armée et de soutenir des guerres coûteuses pour préserver son indépendance ; tandis que la politique de la France était sans cesse détournée de la mer, tantôt sagement, tantôt plus déraisonnablement, en vue de projets d’expansion continentale. Ces efforts militaires épuisaient ses ressources ; alors qu’un usage plus sage et cohérent de sa position géographique aurait accru sa puissance. »

[ix] un territoire intact et 180 000 morts sur le front atlantique, pertes que certains osent comparer aux 26 millions de soviétiques disparus dans un espace largement détruit ; puis l’assez modeste Plan Marshall dont on nous casse les oreilles depuis

[x] moins de six millions d’habitants en tout – en ne considérant pas les populations russes, généralement humiliées –, et une population chaque année moins nombreuse

[xi] russes en Crimée bien sûr, mais aussi pour partie dans les deux républiques populaires du Donbass dont les habitants se voient d’ailleurs désormais conférer la nationalité russe selon une procédure simplifiée

[xii] lesquels peuvent toujours rêver d’un Émirat du Caucase entre Caspienne et Mer Noire, et miser sur des effectifs jihadistes retour du Levant – où le commandement de Daech parla parfois davantage russe qu’arabe

[xiii] n’est-ce pas ce qui s’est récemment produit, puisque Washington a sollicité Ankara pour assurer la sécurité des diplomates et de l’aéroport à Kaboul ?

[xiv] du fait notamment d’évolutions climatiques dont on sait, quelque que soient leurs causes, qu’elles ne sont nullement réparties de façon homogène à la surface du globe, et qu’elles affectent particulièrement la région arctique

[xv] capitales dont on peut être assuré depuis avril dernier qu’elles seront reliées par un tunnel sousmarin d’ici à quelques années, avec des effets politiques forcément importants, plaçant Berlin au cœur d’un réseau ferré conduisant du Bénélux à la Finlande en passant par la « marche » polonobalte

[xvi] l’OTAN compte trente membres depuis l’adhésion de la Macédoine du Nord en 2020 ; s’agissant de la Baltique, l’on n’objectera pas que la Suède et la Finlande, dont la « neutralité » ne revêt plus qu’une faible signification, ne sont pas – encore – membres de l’OTAN à strictement parler, quoique participant depuis longtemps à des programmes de l’organisation et coopérant militairement avec ses membres ; Stockholm est en effet obsédée par la Russie à un degré qui friserait parfois le comique s’il ne manifestait une forme de fragilité nerveuse collective qui met mal à l’aise ; quant à la Finlande, dans l’ensemble plus digne – et dont on pouvait penser il y a encore quelques années qu’elle n’oubliait pas tout à fait les circonstances historiques de l’Accord finlandosoviétique d’Amitié, de Coopération et d’Assistance mutuelle de 1948, ni le contenu du traité de la fin de 1991, non signé semble-t-il, mais dont les termes prudents avaient été clairement agréés par les deux parties aux négociations, et qu’elle sauterait difficilement le pas –, il semble désormais entendu qu’une probable adhésion de la Suède à l’OTAN entraînerait la sienne propre, à peu près mécaniquement ; comme le porte d’ailleurs de façon insistante le site de la sinistre organisation « l’OTAN et la Finlande partagent des valeurs communes » – on n’en doutera pas…

[xvii] Anders Fogh Rasmussen [2009-2014], ancien Premier ministre danois ; Jens Stoltenberg [depuis 2014], ancien Premier ministre norvégien ; quant aux « valeurs » de tels hommes, on notera que M. Rasmussen, après ses fonctions à l’OTAN, est devenu banquier… chez Goldman Sachs, on serait tenté de dire = comme tout le monde dans ces milieux

[xviii] et c’est pour le démontrer que, de façon facticement érudite, j’en cite dans les notes qui suivent, de façon aucunement exhaustive, un certain nombre ; on ne manque pas de bonnes synthèses anciennes – ce fut l’avantage du privilège longtemps consenti par l’historiographie à l’histoire politique, militaire et diplomatique ; on trouvera un très bon rappel dans les premières dizaines de pages du cours d’André Mandelstam [1869-1949], professeur de droit et diplomate à l’âge de l’Empire russe, toujours fort actif intellectuellement dans l’émigration = La politique russe d’accès à la Méditerranée au XXe siècle, in Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, tome 47, 1934 ; la référence demeure toutefois la thèse de P.-H. Mischef, La mer Noire et les détroits de Constantinople. Essai d’histoire diplomatique, 1899 [elle fait l’objet de reprise et est de toute façon accessible sur Gallica].

[xix] après de longues discussions, le représentant de ce dernier [Alexandre Mavrocordato, représentant de l’une de ces illustres familles chrétiennes dites phanariotes, liées au Patriarcat mais qui servirent la Porte pendant des siècles, en particulier dans la haute administration et la diplomatie – je le précise en passant pour que l’on comprenne l’extrême complexité d’un choc de civilisations plus nuancé qu’on ne pourrait le penser] avait seulement consenti à celui de Pierre le Grand la maîtrise de la forteresse d’Azov, et donc des bouches du Don [Traité de Constantinople du 3 juillet 1700, mettant fin à la troisième guerre russoturque]

[xx] au terme de la quatrième guerre russoturque [Traité de Falciu ou du Prouth en 1711] ; Azov sera certes retrouvée en 1739, après la Convention de Nyssa faisant suite à la paix austroturque de Belgrade, laquelle marquait un sensible redressement en cours de la puissance ottomane ; mais ladite convention exclura la présence de quelque flotte russe que ce soit, même marchande, en Mer d’Azov, et a fortiori en Mer Noire ; il sera convenu alors que le commerce maritime russe vers la Méditerranée devra recourir aux navires ottomans…

[xxi] Mer Blanche, non au sens présent [qui intéresse une étendue maritime presque fermée au sud de la Mer de Barents], mais dans l’acception turque, évoquant la Mer Méditerranée

[xxii] Londres allait entretenir pendant un siècle des liens privilégiés avec Constantinople, non sans considérables inconvénients pour la Russie, avant de contribuer à la dépecer [elle commencera d’ailleurs à le faire dès 1878 en obtenant du sultan l’administration de Chypre]

[xxiii] voir Serge Goriainow, Le Bosphore et les Dardanelles, 1910, p. 60

[xxiv] Traités d’alliance russoturc de 1798 et de 1805 – mais la huitième guerre russoturque anéantit les effets de ce dernier dès 1806

[xxv] Traité d’alliance angloturc du 6 janvier 1809, pendant ce que l’on peut considérer comme le premier grand rapprochement francorusse [sur cet épisode, le classique d’Albert Vandal, Napoléon et Alexandre Ier. L’alliance russe sous le Premier empire, 3e éd., 1893-1896, 3 vol., demeure intéressant]

[xxvi] Traité russoturc d’alliance d’Hunkiar-Iskellessi du 8 juillet 1833, au moment où la Porte fait face au redoutable et durable soulèvement de Mehmet Ali, Pacha d’Égypte

[xxvii] Convention de Londres du 13 juillet 1841, première convention multilatérale sur le sujet [signée par la Grande-Bretagne, la France, la Russie, l’Autriche et la Prusse, elle reconnaissait à la Porte la prérogative de fermer les détroits à tous les vaisseaux de guerre en temps de paix ; en temps de guerre, elle pourrait autoriser le passage des bâtiments des seules puissances alliées – c’est ainsi que Constantinople] ; puis Traité de Paris du 30 mars 1856 mettant fin à la malheureuse Guerre de Crimée dans lequel l’incapable Napoléon III s’était fait entraîner par Londres, avec des pertes bien plus considérables pour notre pays que pour l’Angleterre

[xxviii] le Traité de Paris précité, dont l’art. 11 dispose = « La Mer Noire est neutralisée : ouverte à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance. » La Russie et la Porte ne se voyaient consentir en Mer noire qu’une poignée de très petits garde-côtes.

[xxix] à son initiative

[xxx] inédit pendant près de cinquante ans, ce texte capital fut publié en 1931 par les Archives rouges.

[xxxi] Avant d’être ambassadeur à Rome à partir de 1897, puis à Paris de 1903 à sa mort, dans cette ville, en 1910

[xxxii] op. cit., pp. 616 sq.

[xxxiii] Mandelstam, op. cit., p. 636, les énumère = « les bateaux russes ne devraient être ni armés, ni montés par des équipages militaires; ils arboreraient le pavillon commercial; ils passeraient les Détroits un à un, à vingt-quatre heures d’intervalle; et ils se conformeraient aux règles établies pour les bateaux de commerce. »