[Vers une nouvelle guerre de Crimée ? L’extrême danger du projet du Canal d’Istanbul / 2/3]

Il m’a semblé utile d’insérer, au cœur de l’article « Vers une nouvelle guerre de Crimée ? », cet assez long développement entre le premier volet publié en juillet et le deuxième prévu à la fin de septembre [lequel sera désormais le troisième] ; il permettra à ceux qui mesurent bien l’importance de la compréhension dans la longue durée du jeu des acteurs principaux sur la scène sombre du monde, de faire un point utile à la faveur de cette fin de mois d’août, et de bien saisir le contexte de l’effondrement de l’empire ottoman et certaines de ses conséquences immédiates, tous aspects qui pèsent encore sur les plus redoutables tensions internationales contemporaines, chacun le comprendra sans peine ; à dessein, je charge les notes [environ les deux tiers du nombre total des signes], permettant deux types de lectures, l’une rapide et l’autre plus fouillée, et propre à donner aussi peut-être, celle-ci, quelques idées de lectures.

Ce détail d’une toile de William Orpen, montrant la signature du traité de Versailles en 1919, permet de reconnaître certains personnages évoqués dans le présent texte [bien que le traité de Versailles ne soit bien sûr pas celui qui doit nous retenir dans l’affaire ottomane] ; partons de Clemenceau, très reconnaissable ; en face de lui, de dos ou de profil, les plénipotentiaires allemands – le Dr Johannes Bell, assis, en train de signer, et Herr Hermann Muller, debout à ses côtés ; à sa gauche Lloyd George, Bonar Law, Lord Balfour ; à sa droite, le Président Thomas Woodrow Wilson ; accoudé à un pilastre, au second plan – sur la gauche du détail retenu –, Stephen Pichon ; penché vers Lloyd George, immédiatement derrière Clemenceau, Hankey.

L’ÉVOLUTION DES ALLIANCES

Lors de la Première Guerre, deux systèmes d’alliances se sont affrontés – cela a été rapidement mentionné dans le premier volet de cette étude mais doit être un peu précisé au regard des enjeux vraiment considérables de ces affaires, en général bien sûr, concernant le dernier siècle et notre pénible situation présente, mais en particulier ici pour notre question ; évoquons donc certains aspects de l’évolution des contours de ces systèmes d’alliances et de leurs suites, mais grossièrement et de la façon la plus synthétique possible [fût-ce avec quelques notes digressives].

La Triple Alliance ou Triplice était dite telle, au début du moins, parce qu’elle associait l’Italie à la Duplice d’abord formée par les empires centraux[i], selon des modalités d’ailleurs complexes[ii] ; mais l’Italie, après s’être déclarée neutre, au motif que l’Alliance était en principe strictement défensive, et donc avoir quitté de fait cette dernière, rejoignit en mai 1915 la Triple Entente francorussoanglaise[iii], dont elle avait obtenu, en cas de victoire, des promesses territoriales comblant certaines de ses ambitions[iv]. En face, les empires centraux, qui pouvaient compter depuis 1883 sur la Roumanie, secrètement liée à eux mais qui affirma sa neutralité lors de la guerre avant de rejoindre les Alliés occidentaux, reçurent l’appui de l’Empire ottoman en octobre 1914[v] – d’une façon qui eût été inimaginable cinquante ans plus tôt, mais qui manifestait à n’en guère douter le rayonnement croissant de l’Empire allemand en Orient[vi] –, puis celui de la Bulgarie [l’on parla parfois alors de la Quadruplice].

Bien entendu – puisque la question des détroits turcs nous préoccupe tout particulièrement dans cette série –, le ralliement de la Porte à l’Alliance était de grande portée, non du fait de la qualité – plutôt médiocre selon beaucoup, malgré des réformes[vii] – de l’armée ottomane, mais parce qu’il emportait la fermeture des détroits, et coupait donc ainsi l’Entente en deux, obligeant cette dernière, de la fin de l’hiver 1915 au début de l’hiver 1916, à la très difficile campagne des Dardanelles, dite encore de Gallipoli, laquelle se consuma dans un sanglant échec[viii] que la Turquie d’aujourd’hui célèbre toujours avec une insistance particulière[ix] ; un an plus tard, le ralliement à l’Entente de la Bulgarie [septembre 1915], alliée traditionnelle pourtant de la Russie[x], assurerait au contraire la continuité territoriale de ses membres dans la mesure où Sofia remporterait immédiatement une victoire totale sur une Serbie désormais entièrement occupée par ses troupes.

Les deux ensembles eussent pu être considérés comme à peu près équivalents, mais le début de la guerre avait pu d’emblée faire craindre pour le destin de l’Entente ; des parieurs rationnels eussent sans doute plutôt misé sur l’Alliance après l’immédiat fléchissement de la France en particulier, certes interrompu, mais non inversé, à la bataille de la Marne, et alors que la capacité de projection continentale anglaise semblait très limitée dans un premier temps – avec un modeste corps expéditionnaire tout d’abord –, et le demeurerait durablement, et que l’efficacité des forces russes, très nombreuses certes, pouvait décevoir, sans pour autant que leur participation ne fût pas précieuse, contrairement à ce que certains, en proie à leurs obsessions ordinaires, se risquent à dire parfois.

L’Italie, avons-nous vu, avait des buts de guerre ; la France aussi bien sûr, parmi lesquels le recouvrement de nos provinces perdues d’Alsace-Moselle était le plus sensible ; j’évoquerai plus loin, parce qu’ils n’ont cessé de peser depuis deux siècles, les intérêts orientaux de l’Angleterre. Mais les empires centraux et leur allié ottoman avaient bien sûr eux aussi des « buts de guerre », contradictoires peut-être, méritant en tout cas la considération si l’on veut comprendre dans toute son épaisseur et toute sa consistance la question apparemment limitée qui nous occupe. Les Russes étant globalement considérés comme des adversaires par la Porte, le projet « panturc », de projection au Caucase et peut-être en Asie centrale, semblait prometteur à celle-ci – au sein de laquelle l’esprit « Jeune-Turc » dominait – comme il le demeure, sur un mode encore exaspéré[xi] [mais l’Empire allemand lui aussi avait des ambitions au Caucase et en Asie centrale, ainsi qu’y a fortement insisté Fritz Fischer[xii]] ; de façon générale, Constantinople voulait non seulement mettre [ou remettre] la main sur la Transcaucasie, autrefois largement sous domination persane et désormais russe [Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan], et aussi sur une partie de la Perse, mais aussi faire en sorte que fût tranchée de façon favorable à ses intérêts, ou du moins compatible avec ceux-ci, la question des détroits [laquelle sera donc finalement réglée en 1936 par la convention de Montreux dont les menaces qui la visent nous inquiètent] ; bien entendu, consciente de la progression très méthodique de l’Angleterre dans le monde arabe, la Porte aspirait aussi à renforcer ses positions en Méditerranée et au Moyen Orient.

Le second élan de la révolution russe – ce que l’on appelle révolution d’Octobre – fit sortir la Russie de l’Entente avec Paris et Londres dès la fin de novembre 1917[xiii], avec des conséquences considérables, non seulement immédiates et stratégiques [car quoi qu’on en dise les troupes russes immobilisaient encore des effectifs militaires austroallemands à l’est, soulageant ainsi, comme elles le faisaient depuis l’été de 1914[xiv], le front occidental], mais encore pour la suite de ce qui prit immédiatement la signification de relations Ouest-Est particulièrement conflictuelles, puisqu’opposant non seulement deux mondes depuis longtemps lourdement antagonistes [Londres et Saint-Pétersbourg], mais encore désormais deux systèmes irréconciliables, le Capitalisme, rendu particulièrement agressif par la victoire bolchévique, et le Socialisme – le camp capitaliste se durcissant bientôt, à l’intérieur et à l’extérieur, dans un grand nombre de pays, sur le mode du fascisme ; malgré les gros efforts consentis par Saint-Pétersbourg – puissance qui compta le plus grand nombre de morts et de blessés –, la Russie ne put être ainsi parmi les bénéficiaires de la victoire[xv], et pas seulement parce que ses nouveaux dirigeants ne voyaient pas du tout de cette manière – et peut-être pas assez de cette manière – les termes de la question[xvi]. Pis, elle dut affronter le triple assaut des armées blanches [parfois alliées à des forces de gauche russes marginalisées par les bolcheviks], de diverses formations armées insurrectionnelles[xvii], et des armées occidentales, celles en tout particulier des « alliés » anglais et français[xviii], soucieux de châtier la défection russe mais surtout, en soutenant les armées blanches, ou en se coordonnant avec elles, d’entraver un mouvement immédiatement diabolisé et caricaturé[xix], pour de transparentes raisons, et d’enrayer la contagion révolutionnaire qui gagnait des régions européennes plus occidentales [ainsi en Allemagne à la charnière de 1918 et 1919 ou en Hongrie en 1919].

Bref, faut-il insister sur l’importance de long terme de la Grande Guerre ? Qui n’entendrait pas qu’elle fut l’incubatrice d’un futur qui nous inclut encore, faisant surgir, pour ne retenir que les très grandes lignes, les bellicismes fascistes et ultérieurs, le socialisme du mouvement communiste, les États à venir en Orient, inscrits dans une relation originaire avec l’impérialisme occidental, et installant déjà en embuscade la nouvelle thalassocratie étatsunienne, laquelle s’était imposée internationalement avec des pertes très faibles[xx], contrastant avec les quarante millions de morts et de blessés du conflit[xxi].

LES GRANDES ESPÉRANCES BRITANNIQUES

Bien entendu, l’effondrement de l’Empire ottoman était une bonne chose pour, bientôt créée, la nouvelle Union des Républiques Socialistes Soviétiques ; mais ce n’est pas à elle, j’y reviendrai brièvement, que bénéficiait ce tournant, mais essentiellement aux deux grandes puissances mandataires, Londres, sa plus grande ennemie depuis désormais trois siècles, et assez secondairement la France, qui n’était pas alors, pour des motifs politiques évidents, une amie ; Londres, au fond, agissant avec beaucoup de détermination sur le fondement d’une réflexion ancienne et approfondie[xxii], ne songeait plus qu’à succéder à sa façon à un empire qu’elle avait longtemps soutenu par hostilité première pour la Russie[xxiii], mais dont elle jugeait plus opportun désormais de profiter de la chute, sauf à « désintéresser » un peu la France, dont il n’échappait pas outre-Manche qu’elle avait supporté – et de loin – le plus gros des souffrances à l’Ouest, humaines et matérielles, et qu’il ne fallait pas à l’excès la provoquer en la roulant répétitivement dans la farine.

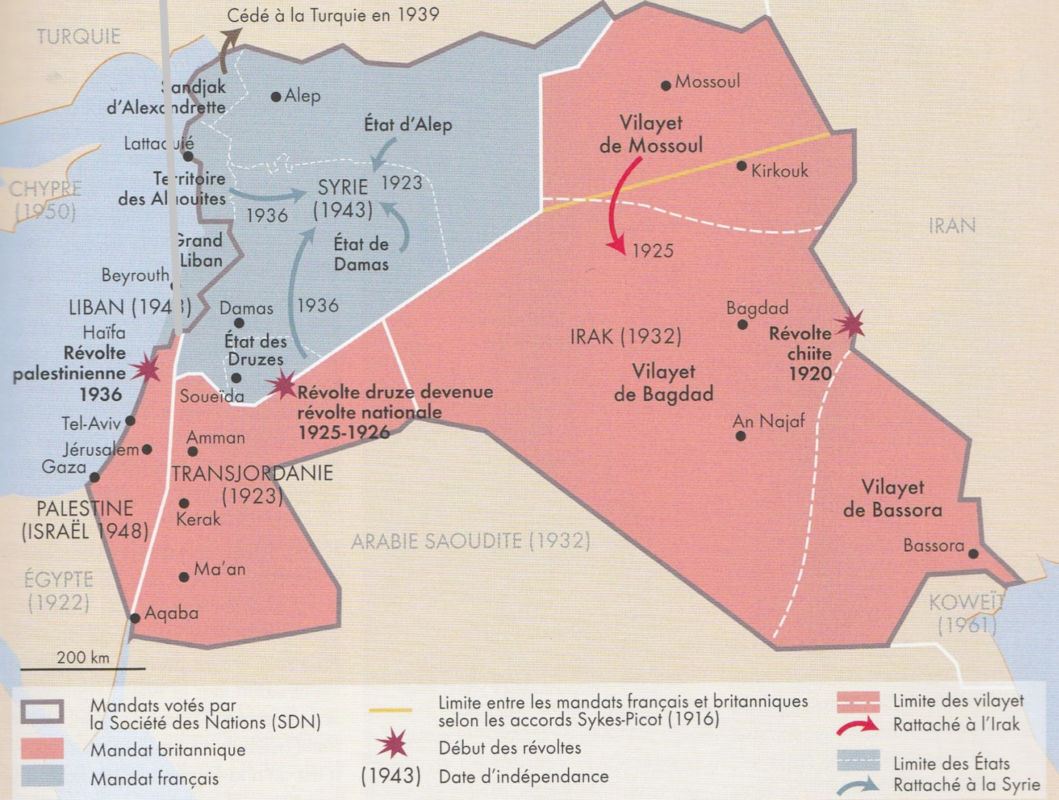

C’est dans un tel contexte bien sûr qu’il faut comprendre l’accord secret négocié entre le Britannique Sir Mark Sykes [1879-1919] et le Français François Georges-Picot[xxiv] [1870-1951]. Ces accords sont d’ailleurs assez mythifiés ; sans bien en connaître ni les dispositions ni les évolutions, on les évoque à la moindre lourde difficulté en Orient [« c’est la remise en cause de Sykes-Picot » est la formule magique que se murmurent ceux que les formules apaisent et qui n’aiment pas rester coi[xxv]] ; et il y a quelque chose d’un peu absurde à les considérer comme l’œuvre à strictement parler de deux personnages malgré tout subalternes ; leur préparation serait plus justement imputée à notre ambassadeur à Londres, Paul Cambon[xxvi] [1843-1924], et à sir Edward Grey [1862-1933], secrétaire au Foreign Office ; quoi qu’il en soit, les discussions de Sykes et Picot aboutirent en mai 1916 et l’accord de la Russie impériale fut obtenu[xxvii].

Lesdits accords furent toutefois remis en cause presque immédiatement : la répartition territoriale qu’ils esquissaient fut modifiée ; la répartition finale des mandats de la Société des Nations n’a finalement pas vraiment transcrit leur distribution ; ce que l’on appelle déclaration Balfour[xxviii] [2 novembre 1917] et ses suites de longue durée, puisque cet aspect est bien entendu central dans l’histoire du Proche et Moyen Orient [et même du monde] du dernier siècle, ont bouleversé peu à peu le contexte originaire de la construction de Sykes et Picot ; sans même que soit évoquée – mais [comment faire autrement ?] je vais en dire quelques mots – l’obsession croissante de la question des hydrocarbures, sous le double aspect des sources et des routes[xxix], dont on va voir qu’elle a conduit à une modification plus tardive des mandats respectifs de Londres et de Paris.

Les accords eux-mêmes, quoi qu’il en soit, prévoyaient cinq zones, et non pas seulement les frontières d’une Syrie et d’un Irak =

1/ la Zone bleue française, zone d’administration directe formée du Liban actuel et de la Cilicie, c’est-à-dire d’une partie de l’Anatolie méridionale ;

2/ la Zone arabe A, sous influence française, comportant l’essentiel de la Syrie actuelle et la province aujourd’hui irakienne de Mossoul ;

3/ la Zone rouge britannique, sous administration anglaise directe, composée de l’actuel Koweït et de la basse Mésopotamie, courant du Golfe persique jusqu’à assez peu au nord de Bagdad ;

4/ la Zone arabe B, sous influence anglaise, comprenant d’étroites bandes méridionales de l’actuelle Syrie, la Jordanie d’aujourd’hui, et aussi une longue bande à l’est de la péninsule arabique ;

5/ et puis une zone ici manifestée en jaune, mais que l’on appelait Zone brune – correspondant à la Palestine pour l’essentiel.

DE SÈVRES À LAUSANNE – LE RÉTABLISSEMENT DE LA TURQUIE ET LE DÉSAPPOINTEMENT DE LA FRANCE

Les choses, après la défaite des empires centraux et ottoman, ne tournèrent toutefois pas vraiment comme prévu ; cette affaire est assez embrouillée et je vais essayer de l’évoquer seulement à gros traits, en distinguant trois temps =

1/ Dans un premier temps, le sultan Mehmed VI [1918-1922] accepta de signer le traité de Sèvres du 10 août 1920, lequel reprenait les termes de l’armistice de Moudros du 30 octobre 1918 ; les conditions imposées à Constantinople étaient très sévères = renonciation aux importantes possessions arabes en Orient et au Maghreb ; en Europe, abandon à la Grèce de la Thrace orientale à l’exception de la région immédiate de Constantinople ; en Anatolie orientale renonciation à de vastes territoires au bénéfice d’une Arménie et d’un Kurdistan étendus ; démilitarisation des détroits – Dardanelles [d’ailleurs désormais, sur la rive européenne, bordées par la Grèce] et Bosphore [dont par contre les deux rives demeuraient rattachées à la Turquie].

2/ En réaction à ces concessions, un pouvoir alternatif se dressa alors à Ankara contre celui, à Constantinople, du sultan ; ce pouvoir rebelle, conduit par Moustafa Kemal [1881-1938], était issu de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, élue en avril 1920 à l’initiative de Kemal lui-même, laquelle prétendait cumuler les fonctions législative et exécutive ; en novembre 1922, le sultan fut déposé [le califat sera supprimé en 1924] ; et à partir de 1923, l’assemblée fut composée uniquement de membres du parti unique, le Parti Républicain du Peuple. Dans le même temps, du printemps 1919 à l’été 1922, se déroula une guerre, engagée par la Grèce, soucieuse de renouer avec son destin, mais dans laquelle la Turquie – son adversaire ayant joué de malheur – fut finalement victorieuse[xxx].

3/ Finalement, la Grèce, abandonnée par les Occidentaux – Angleterre, France, Italie –, lourdement frappée par la contre-offensive turque, dut, parmi les massacres d’innombrables chrétiens orientaux [la Mikrasiatikē Katastrophē], achevant de dessiner les contours de l’un des grands génocides de l’histoire humaine[xxxi] commencé avec les Arméniens[xxxii] [dès les massacres « hamidiens », il ne faut pas l’oublier[xxxiii]] et les Assyro-Chaldéens[xxxiv], se résoudre à renoncer au maintien du traité de Sèvres ; le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923, donna une satisfaction à peu près totale à Ankara qui obtint ses frontières d’aujourd’hui, à l’exception du Sandjak d’Alexandrette que la France se ferait stupidement une joie, de façon tout à fait scandaleuse pour la Syrie, de lui offrir une quinzaine d’années plus tard = il n’y aurait donc ni Kurdistan, ni grande Arménie ; et par ailleurs se trouvait consommée une épuration ethnicoreligieuse à grande échelle[xxxv], un million six cent mille chrétiens devant quitter une Anatolie que moins de quatre cent mille musulmans de Grèce rejoignaient – il n’y aura à peu près plus de chrétiens sur la terre de Paul de Tarse, ce qui était une première depuis dix-neuf siècles et manifestait assez la nature, souvent incomprise, du kémalisme[xxxvi].

En toute hypothèse – Sèvres ou Lausanne –, on aura compris que les grandes – et illégitimes – espérances françaises du temps de la carte Sykes-Picot avaient été entièrement déçues en Anatolie – la plus grande partie, n’est-ce pas, de la Zone bleue était en tout cas retranchée de son emprise orientale telle qu’elle avait été dessinée [même si à Sèvres l’on évoquait encore une influence française en Anatolie, mais dont on ne voit pas quels eussent pu être ses contours et son effectivité, à l’heure singulièrement de la dictature kémaliste] ; d’un autre côté, comme on le comprend en regardant les cartes des mandats respectifs, l’essentiel de l’héritage ottoman non-anatolien tomba dans la zone d’influence anglaise.

LONDRES ET LES DÉPOUILLES ARABES DE L’EMPIRE OTTOMAN

Le pétrole de Mossoul

Le mandat conféré à Londres selon les termes de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations[xxxvii] recelait de tout autres promesses que celui attribué à la France, singulièrement telle que sa configuration avait été tardivement modifiée en allouant la pointe orientale du mandat français comme pointe septentrionale du mandat britannique ; il s’agissait de Mossoul – c’est-à-dire de gisements de pétrole alors assurés ; en ce domaine, Londres, on ne doit pas l’oublier, avait plusieurs longueurs d’avance sur Paris.

Il faut bien conserver à l’esprit qu’une première révolution du pétrole s’était déroulée au XIXe siècle ; le pétrole était certes connu depuis des millénaires et employé à diverses fins – bitume en vue notamment de l’imperméabilisation des coques des navires, emplois supposément thérapeutiques, feux grégeois utilisés militairement d’abord par l’empire romain d’Orient [d’où leur nom], et même, dans certaines cultures, éclairage [mais pas sous la forme encore de la « lampe à pétrole »], graissage d’essieux et de rouages, etc. ; mais tout cela demeurait malgré tout marginal ; ce fut avec le développement de l’industrie et du machinisme que les usages lubrifiants du pétrole prirent une place tout à fait inédite ; à peu près dans le même temps, l’apparition du « pétrole lampant » bouleversa l’éclairage ; la question de la production et du raffinage prit ainsi une importance croissante à partir du milieu du XIXe siècle ; les forages commencèrent, tant à Bakou qu’aux États-Unis[xxxviii] ; et la fin du XIXe siècle vit l’ascension de deux grandes puissances pétrolières – les Etats-Unis et la Russie ; dans les premiers, la fortune de John Davison Rockfeller [1839-1937] se construisit sur le raffinage et la commercialisation du pétrole lampant, amorçant l’envol de la puissance étatsunienne ; la Russie tzariste, de son côté, après un départ assez médiocre, se hissa au sommet après la cession en 1873 de gisements à Bakou aux frères Nobel, ceux de la dynamite, des armes… et du prix ; la Compagnie pétrolière des frères Nobel [la Branobel], en particulier Robert [1829-1896] et Ludvig [1831-1888], deviendra en peu de temps, temporairement, grâce à leurs capacités de chimistes et à leur sens de l’innovation industrielle, le premier producteur mondial de produits pétroliers, dans une Bakou chaque année davantage bouleversée par l’énormité de la manne, le désastre écologique, l’accroissement des inégalités, et l’exploitation des prolétaires azéris[xxxix] ; grâce à des tankers de taille moyenne, les Nobel exporteront les produits de Bakou jusqu’en mer Baltique par le chemin de la Volga et ses compléments[xl] – aventure tout à fait saisissante, on en conviendra, ouvrant l’ère des tankers, précédant de peu celle des oléoducs, les chemins de fer jouant aussi un rôle important.

Bien entendu, la deuxième révolution du pétrole survint à la fin du siècle, après que le moteur à explosion eût été mis au point autour de 1880 ; l’Angleterre n’eût pu demeurer à l’écart, en particulier parce qu’elle devait toujours se tenir à la pointe du progrès technique pour disposer d’une flotte capable d’assurer le maintien d’une puissance de la nature de la sienne ; dès avant la Première Guerre[xli], elle commença à recourir au mazout, qui présentait le triple avantage d’accroître encore la taille et la rapidité des navires, d’étendre leur rayon d’action, et de permettre une bien plus grande discrétion que ne l’autorisaient les énormes panaches de fumée des steamers ; l’Angleterre avait donc un besoin pressant de pétrole ; or elle n’ignorait pas qu’il y en avait en Perse et en Mésopotamie.

Mais revenons un peu en arrière ; tandis que, autour de 1900, le monde semblait se partager, du point de vue qui nous occupe, entre la domination atlantique de Rockfeller[xlii] et la prééminence russe et nordique des Nobel, d’autres acteurs se préparaient ; la branche française des Rothschild ainsi, laquelle créait la Compagnie pétrolière de la Caspienne et de la Mer Noire, et faisait fond sur une ligne Bakou-Batoumi – port de la Mer Noire et cité russe depuis peu[xliii] – puis, pour compléter la voie ferrée, sur un oléoducd’environ soixante-dix kilomètres facilitant le franchissement d’une zone ingrate du Caucase, toutes entreprises réalisées en collaboration avec les Nobel[xliv] ; un peu plus tard, associée aux Samuel de Londres et aux Worms de Paris, les mêmes Rothschild français se lanceront – ce sera, pour dire simplement les choses, la naissance de la Shell, plus tard associée à Royal Dutch – à la conquête de l’Extrême Orient, des tankers y acheminant le pétrole depuis Batoumi, en empruntant commodément[xlv] le canal de Suez grâce à une autorisation du Premier ministre Disraeli [1804-1881] en 1892[xlvi]. La concurrence entre grands capitalistes n’excluait pas les tentatives d’entente en vue d’un partage exclusif d’un marché toujours plus considérable. Des négociations entre Rockfeller, Rothschild et Nobel aboutirent ainsi en 1895 à une répartition secrète du marché mondial, depuis les États-Unis et la Russie, trois quarts pour la partie étatsunienne, un quart pour la partie, nullement russe on l’aura compris, mais prétendant parler « au nom de l’industrie du pétrole de Russie » ; un tel épisode laissera pantois ceux qui demeurent aveugles aux logiques profondes du capitalisme ; les autres se confirmeront dans des sentiments, non seulement moralement, mais rationnellement critiques envers un tel système. Quoi qu’il en soit, des fuites [pas dans les tankers ici – dans la presse] conduisirent le gouvernement du tsar à s’opposer à un tel montage[xlvii].

On me pardonnera à la fois de poursuivre et de hâter ma pochade, à la fois indispensable pour comprendre la situation de la première après-guerre, et intéressante pour nous ici surtout par les conclusions auxquelles je tends. Le nouvel enjeu pétrolier est entré vigoureusement dans l’espace qui nous intéresse particulièrement ici – celui, dirais-je par commodité, des cinq empires – britannique [puis étatsunien aussi], allemand [la puissance montante en Orient au début du XXe siècle[xlviii]], russe, ottoman et perse, l’espace à la fois, si l’on préfère, de la mouvante ligne de front du Grand Jeu et du destin du Très Grand Moyen Orient[xlix], disons, de l’Atlantique à l’Himalaya. Or, dans ce très grand espace, les succès marquants de la Russie, qui était parvenue au fond à prendre au XIXe siècle l’avantage sur l’Angleterre, du moins en Asie centrale[l], et particulièrement en Perse, allaient rapidement – pour un temps – marquer le pas puis s’effacer, au bénéfice indéniable de l’Angleterre, puis du monde « anglosaxon », en particulier dans un empire persan épuisé.

Il est révélateur que les prodromes des troubles russes à venir se soient manifestés à Bakou et à Batoumi, c’est-à-dire dans deux métropoles du monde qui venait[li] – en des lieux prometteurs, au fond, de la grandeur russe[lii], même si l’empire ne s’y montrait pas vraiment capable d’y exercer un contrôle adéquat des agissements des compagnies étrangères ; des grèves, dès 1902, impitoyablement réprimées, des troubles en tous genres, une grève véritablement insurrectionnelle à Bakou en 1904, accompagnée de l’incendie délibéré de nombreux puits, arrachèrent pour finir des avantages importants au patronat étranger[liii] = il s’agissait du prologue de la révolution de 1905[liv] ; or cette révolution prit à Bakou des allures d’apocalypse ; la prospérité de nombre de chrétiens arméniens[lv], la misère d’un prolétariat principalement musulman [azéris chiites et tatars sunnites], avaient exaspéré les haines communautaires et les massacres interethniques se multiplièrent ; finalement la ville et ses moyens de production furent très largement détruits ; Bakou ne s’en remettra pas vraiment dans les années suivantes, les investisseurs étrangers se montrant peu désireux de courir des risques excessifs ; la Russie, placée à la fin du XIXe siècle en très bonne position dans le jeu international des rivalités du fait de la fécondité du sous-sol des terres conquises sur l’empire de Perse [ou plutôt sur son successeur temporaire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le fragile Khanat de Bakou], ne redeviendrait pas, de longtemps, la puissance de tout premier rang qu’elle avait pu être dans le domaine, désormais, le plus stratégique des rivalités internationales.

On entre donc, avec le XXe siècle, dans un temps d’inversion de la tendance antérieure au Proche et Moyen Orient ; la Russie, – au nord et à l’ouest de l’Afghanistan du moins – avait marqué beaucoup plus de points qu’Albion en s’emparant du Caucase et de l’essentiel de l’Asie centrale, et aussi en affermissant davantage sa prééminence en Iran, mais voici que soudainement l’autocratie, exposée à un double choc[lvi], n’était en mesure de conserver l’illusion du maintien de ses positions antérieures qu’à la faveur d’un nouveau jeu européen des alliances qui, justement, la rapprochait de la vieille ennemie anglaise[lvii], laquelle ne manquerait pas de se retourner comme un serpent venimeux après la grande révolution.

Revenons donc aux subtiles manigances de Londres en Orient, en relation avec le nouveau bien stratégique ; en 1901, le britannique William Knox d’Arcy [1849-1917] avait obtenu une concession d’une durée de soixante années en vue de l’exploitation du pétrole de l’empire perse dans les trois quarts de ce dernier ; le montage était assez complexe [comme souvent], et il n’est pas utile ici de s’attarder sur ses modalités[lviii] ; l’entreprise était incertaine mais très rapidement – dès 1903 – commencèrent les découvertes, certes bien modestes tout d’abord ; Knox d’Arcy céda bientôt sa concession à la Burmah Oil Company, fondée en 1886[lix] en vue d’exploiter les gisements birmans par Sir David Sime Cargill [1826-1904], lequel venait d’ailleurs de mourir ; Londres avait attentivement veillé à ce que ce possible trésor demeurât en mains anglaises[lx] ; et il le demeurerait dans toute la mesure du possible lorsque, après la découverte en Perse de l’immense gisement de Masjed, à la limite de la basse Mésopotamie, serait créée en 1909 l’AngloPersian Oil Company [APOC], faiblement reliée à la Burmah O.C.[lxi], et dans laquelle on retrouverait d’ailleurs Knox d’Arcy – APOC, notons-le, qui contribuerait à hauteur de 50%[lxii] à la fondation de la… Turkish Petroleum Company [TPC] en 1912, laquelle deviendrait l’Irak Petroleum Company en 1927 – au temps du mandat britannique[lxiii].

Il y a bien sûr ici quelque chose de saisissant dans le destin de l’Empire britannique ; il ne fait guère de doute que son déclin relatif était déjà nettement enclenché au début du siècle dernier ; mais il allait se trouver pourtant bientôt – du fait de la destruction ottomane, de la faiblesse perse, de la défaite allemande [dont on comprend sans peine qu’elle tranchait en sa faveur la question du pétrole de l’ex-empire ottoman, tel qu’on avait commencé à le découvrir le long de la partie irakienne de la ligne concédée à l’Allemagne du Bagdadbahn – voir la fin de la longue note 47], de la pulvérisation de l’empire austro-hongrois et de la très sévère marginalisation de la Russie nouvelle, résolument tenue à l’écart et bien entendu peu inclinée par doctrine aux rivalités impérialistes extérieures, dans une situation extrêmement favorable – à ceci près bien sûr que son propre « Mini-Me[lxiv] » n’allait pas manquer de se transformer en « Maxi-Me » et de se substituer rapidement à elle comme première puissance impérialiste du monde[lxv].

Mais je reviens à la modification du partage territorial projeté quelques années plus tôt par l’Accord Sykes-Picot ; cet épisode est assez exemplaire d’une forme de naïveté française d’autrefois dans les relations avec les retorses puissances ultracapitalistes nordatlantiques ; aujourd’hui, ici, ce n’est bien sûr pas la naïveté qui prévaut parmi nos monstrueux gouvernant et nos ignobles « élites », mais l’esprit méthodique de trahison ; mais il n’en allait pas uniformément ainsi il y a un siècle ; une partie de nos élites était certes toujours davantage aspirée par le modèle nordatlantique[lxvi] après avoir couru après l’Allemagne depuis 1871 ; mais la corruption d’un nombre important de nos politiciens ne manifestait pas qu’ils eussent été entièrement gagnés à la nouvelle vue du monde dont nous observons désormais les suites les plus radicales, ni qu’ils eussent cessé de demeurer de sincères patriotes ; nul ne hasardera sans doute que « le Tigre » n’appartînt pas à cet effectif, quoiqu’il eût épousé d’abord une jeune fille du Connecticut, parlât l’anglais couramment, ait vu peser sur lui des soupçons de corruption lors de l’affaire de Panama, se fût montré impitoyable contre les grèves, le mouvement ouvrier ou les vignerons du midi, etc. ; il avait d’ailleurs manifesté des réserves sur les excès du libéralisme économique et les justifications ferrystes insupportables du colonialisme ; mais ici, il est intéressant de voir [j’y consacre l’importante note 63 ci-après] comment, dès lors que le principe de mandats injustifiables était agréé tant par Londres que par Paris, la seconde – et en particulier, mesurant mal les enjeux des temps nouveaux, Clemenceau [1841-1929] – se laissa berner par la première – Lloyd George [1863-1945] – qui put prendre sa revanche sur une précédente démarche infructueuse de Londres en vue d’obtenir le même résultat entre septembre 1914 et le mois d’avril 1916[lxvii], et faire main basse sur le pétrole de Mossoul[lxviii].

La grande Révolte Arabe et ses suites

La péninsule arabique, déjà soumise dans une certaine mesure à Londres au sud d’une ligne entre le Qatar et Aden, se trouvait, de façon un peu imprévue certes, aspirée médiatement par l’empire universel anglosaxon ; en quelques mots = en 1914, il faut considérer ici deux territoires en particulier – la grande région de Riyad, au centre, celle d’Abdelaziz ben Abderrahmane el Séoud [1876-1953], que traditionnellement en France on désigne comme Ibn Séoud, et le bientôt royaume du Hedjaz, le long de la Mer Rouge, gouverné par un Hachémite, Hussein ben Ali [1853-1931], Chérif de La Mecque et Serviteur/Gardien des « Deux Nobles Sanctuaires »[lxix] de La Mecque et Médine[lxx] ; le Chérif Hussein, personnage peu enthousiasmant selon certains témoins, se comportait en allié des Anglais en vue d’émanciper une vaste entité arabe de la sujétion ottomane et bien entendu d’y installer, d’une façon ou d’une autre, la dynastie Hachémite, ce qui sera on va le voir, partiellement, et temporairement pour l’essentiel, le cas ; négociant avec l’Angleterre, quoi qu’il en soit, le Chérif de La Mecque pouvait penser que celle-ci l’accompagnerait dans la création d’un grand Royaume Arabe incluant les actuels territoires de l’Arabie séoudite, de l’Irak, de la Jordanie et de la Syrie[lxxi] ; c’est dans ce contexte qu’en juin 1916, il proclama l’indépendance du Hedjaz envers la Porte, lançant ainsi la grande « Révolte Arabe », aventure certes extraordinaire puisqu’en deux ans elle conduisit son fils le prince Fayçal ben Hussein [1883-1933], à la tête des forces rebelles, jusqu’à Alep, le faisant roi de Syrie en 1920 puis, du fait du refus de la France mandataire[lxxii], roi d’Irak de 1921 à 1933.

Il est très important de comprendre que Londres jouait un triple jeu, avec le génie propre et le cynisme d’une tradition diplomatique qui a permis a un pays excentré par rapport aux lieu anciennement à fort enjeu de jouer de ses faiblesses pour devenir pendant longtemps la première puissance planétaire = un jeu se présentant comme bienfaisant mais à de claires fins d’influence élargie et de captation des richesses avec son assistance à la « Révolte Arabe » ; un jeu colonial atténué avec son projet de mandats ; un jeu tout à fait autre avec le projet de « Foyer National Juif » ; bien entendu, les acteurs des différents jeux ignoraient l’essentiel de cette triplicité dont la coordination, parfois délicate, était opérée à Londres ; il est admis que le Chérif Hussein, malgré les avantages tirés des évolutions postérieures à la guerre par sa dynastie, eut le sentiment d’avoir été dans une certaine mesure berné[lxxiii].

Un mot encore sur la solide préparation de Londres à sa projection impérialiste en Orient, liée bien entendu à l’expérience du Grand Jeu, et manifestant la continuité des vues de l’Angleterre et son souhait d’étendre, depuis l’Asie centrale, le Great Game jusqu’à la Méditerranée où elle était déjà puissante, présente en tout particulier à Chypre depuis 1878 [et plus fermement encore depuis 1914, on l’a dit – voir note 21] et en Égypte depuis 1882 ; une institution en particulier intéresse = le fameux Arab Bureau du Caire[lxxiv], créé à l’initiative de Sykes ; cette institution eut à subir beaucoup de critiques car on le rendait responsable des échecs – il y en eut bien sûr – de la politique orientale de Londres, mais il y avait là deux exagérations, d’une part parce que cette simple branche arabisante des renseignements anglais, dont la mission était de surveiller que la route stratégique des Indes demeurât libre[lxxv], était seulement une agence de renseignement et d’influence et que cela n’a guère de sens de l’accabler pour une politique d’ensemble qu’elle ne dictait pas si elle la nourrissait de ses informations, et d’autre part dans la mesure où la politique anglaise dans la région fut dans l’ensemble, pendant et après la guerre, plutôt un succès, comme on l’aura déjà compris, au regard du moins des fins et des méthodes ordinaires de Londres. Parmi les agents du Bureau, deux personnalités au moins impressionnent beaucoup.

Gertrude Lowthian Bell [1868-1926] tout d’abord, jeune femme riche, patriote et curieuse, fut une archéologue, ethnologue, alpiniste, diplomate et espionne anglaise ; cette femme qui aima mais n’eût jamais connu la chair dit-on, cette paradoxale adversaire des féministes de son temps arpenta l’Orient à dos de chameau et dormit ordinairement sous la tente – connaissant profondément les populations bédouines et se faisant estimer d’elles –, faisant partie ainsi du petit nombre de ceux qui contribuèrent à l’incubation et au déploiement de la grande Révolte Arabe et à la nouvelle configuration du Proche Orient ; on la connaît par quelques livres particulièrement attachants[lxxvi] et elle permet de méditer la redoutable ambiguïté de l’impérialisme de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, jouant de sentiments au fond ambivalents – une curiosité sincère pour les populations servant finalement, à la façon d’une ruse de l’histoire coloniale, des desseins de domination[lxxvii].

Mais bien entendu, le plus connu du grand public[lxxviii] est le colonel Lawrence ; il y a quelque chose de fascinant, d’ailleurs, chez Thomas Edward Lawrence [+1935] – sorte d’Indiana Jones profond, mais personnage très controversé. Il était né en 1888, et n’avait donc pas trente ans au moment des affaires qui nous occupent ; archéologue, auteur d’une thèse sur L’influence des croisades sur l’architecture militaire d’Europe jusqu’à la fin du XIIIe siècle[lxxix], bon connaisseur de l’Orient de longues années avant la guerre, il avait manifestement été sujet à un éblouissement oriental, qui ne fut pas chose rare dans la longue durée des contacts de l’Occident avec l’Orient, et le conduisit en particulier à apprendre l’arabe.

Dans le même temps, ses travaux d’archéologie couvraient une activité de cartographie pour l’état-major britannique ; on prend ici la mesure de l’ambivalence du personnage, laquelle lui vaut, à la fois, de fasciner et de susciter un soupçon parfois sans mesure. C’est très naturellement, quoi qu’il en soit, que, lors du déclenchement de la guerre, il avait été affecté au « Bureau arabe », et qu’un contact fut établi entre lui et les hachémites du Hedjaz, soucieux – et cela faisait bien sûr alors [du moins pour ce qui concernait le premier volet, négatif, du projet] les affaires de Londres – de secouer la domination ottomane et d’établir un « grand royaume arabe ». Ainsi que je le suggérai il y a un instant, les vues de Lawrence étaient parfaitement en intersection avec celles du Premier Ministre Lloyd George. Le – très – sulfureux [mais bon connaisseur et de l’Allemagne et de l’Orient arabe] Jacques Benoist-Méchin [1901-1983] rappelait ces vues lawrenciennes dans le livre qu’il consacra au héros = « Toute sa vie, Lawrence aura éprouvé deux haines également farouches : celle des Turcs, qui ont conquis le monde arabe au XVe siècle, et celle des Français, dont il soupçonne les visées sur la Syrie et le Liban. Si les Turcs ont confisqué dans le passé l’indépendance du monde arabe, les Français, à ses yeux, menacent son intégrité future. »

Lawrence, très probablement, par-delà les soupçons nourris par certains [et même, finalement, par l’émir Fayçal ben Hussein], demeura longtemps dans l’ignorance [cela paraît assuré] des projets mis au point par Sykes et Picot, et crut, presque jusqu’au bout, les perspectives anglaises largement compatibles avec celles de la dynamique panarabe qu’il encourageait.

LA MARGINALISATION RUSSE PUIS SOVIÉTIQUE

Tous ces très importants bouleversements régionaux et internationaux se passèrent à la fois sous la houlette d’ensemble de Londres et en l’absence d’un acteur majeur, intéressé au premier chef par toutes ces affaires, et vomi par Londres = la Russie puis l’Union soviétique ; il est de première importance de conserver cela à l’esprit, car la Convention de Montreux ne se bornera pas à manifester la reviviscence d’une Turquie relativement forte sous la poigne de Moustafa Kemal, mais aussi l’impossibilité, progressivement apparue, de tenir à l’écart de la vie internationale l’Union soviétique.

L’immensité de l’empire russe eût dû être une ressource précieuse pour la révolution bolchevique [comme la puissance relative de la France monarchique avait été un atout remarquable, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, en vue de l’extension de l’horizon de l’esprit d’égalité et de la satisfaction croissante des espérances de la raison[lxxx]] ; mais la remise en ordre de ce colosse malgré tout très délabré, et éprouvé par les suites immédiates de la guerre et de la révolution, soumis surtout au déchaînement des forces centrifuges, n’alla pas sans peine. La création de l’URSS, le 30 décembre 1922, par un traité unissant Russie, Ukraine, Biélorussie et République fédérative de Transcaucasie[lxxxi], fut en tout cas frappée du sceau d’une certaine ambiguïté ; d’un côté, il est admis que Lénine [1870-1924] voulait surtout entraver le retour au nationalisme russe en créant un État fédéral ; mais d’un autre côté, l’URSS fut le cadre commode de la reconstitution progressive de l’immense territoire de l’empire russe, auquel toutefois, du fait du fédéralisme, son unité profonde était désormais donnée par le Parti communiste = la Biélorussie [1/1/1919] l’Ukraine [10/3/1919], l’Azerbaïdjan [28/4/1920], l’Arménie [2/12/2020], la Géorgie [25/2/1921] devenues « Républiques socialistes soviétiques » au cours des quatre années précédentes [j’ai porté après chaque nom la date de cette transformation] purent être rassemblées à nouveau aux côtés d’une République de Russie [23/1/1918] appelée à faire, de façon quelque peu hétérodoxe du point de vue de la doctrine la plus répandue sur le fédéralisme, fonction d’État fédéral, en attendant [je simplifie sensiblement la présentation d’un processus assez complexe] le Turkménistan [27/10/1924], l’Ouzbékistan [id.], le Tadjikistan [5/12/1929], le Kazakhstan [5/12/1936], le Kirghizistan [id.] l’Estonie [21/7/1940], la Lettonie [id.], la Moldavie [2/8/1940], la Lithuanie [3/8/1940].

La position de Lénine, d’ailleurs, était peut-être plus ambivalente qu’on n’a eu souvent tendance à le dire dans le propos de l’opposer à Staline [1878-1953] ; la transaction fédérale pouvait lui sembler permettre d’éviter certes le nationalisme russe, mais aussi les nationalismes respectifs des autres entités, voire une scission de l’empire antérieur sur un fondement plus ou moins ethniciste[lxxxii] ; Mme Carrère d’Encausse voit plausiblement juste en suggérant que, finalement, tout bien pesé, et quelles qu’aient été les positions de départ, le nouveau « régime ne pouvait accepter de perdre la moitié des territoires de l’ancien empire et de se retrouver en face de provinces passées dans le camp de la contre-révolution. La reconquête des nationalités devenait un impératif de survie pour le régime soviétique. »[lxxxiii] Pour autant, la politique dire d’indigénisation [ou d’enracinement][lxxxiv], qui devait permettre de former des cadres des diverses nationalités, devrait être imputée à Staline, et il n’est pas certain que Lénine, parvenu à la fin de sa vie, ait cru qu’elle suffirait à ce que la page du « chauvinisme grandrusse » fût tournée, et y ait véritablement souscrit[lxxxv].

Cet aspect plus ou moins résolu, la question de la rupture de l’isolement international imposé à Moscou devait être traitée, le propos n’étant nullement d’engager le pays dans un conflit ruineux pour ses objectifs politiques, ni de renoncer à toutes relations commerciales extérieures[lxxxvi] ; deux volets doivent être bien distingués ; le nouveau continent politique ne fut à aucun moment véritablement isolé en ce qu’il put compter sur des effectifs ouvriers et le soutien de nombreux intellectuels dans tous les pays, et bien entendu sur l’Internationale communiste ou Komintern, créée le 2 mars 1919 ; mais tout autre chose était la possibilité d’entretenir des relations avec les diverses puissances, qui appelait au fond que l’on ne dépassât pas certaines bornes dans l’activisme révolutionnaire global[lxxxvii].

Pendant longtemps, Moscou n’eut de relations « normalisées » qu’avec Berlin, selon les termes du Traité de Rapallo du 16 avril 1922 – accord entre réprouvés [certes inégalement] en quelque sorte[lxxxviii] – ; mais la question du remboursement des dettes de l’Empire russe entravait le développement de liens avec d’autres pays, et en particulier la France[lxxxix]. Pourtant, le succès de la NEP, puis la survie du régime à la mort de Lénine [le 21 janvier 1924], – surprenante pour beaucoup d’observateurs occidentaux –, contribuèrent à persuader de nombreux États que l’URSS n’était pas une formation appelée à disparaître à moyen terme et à les incliner à la reconnaître en forme, sans pour autant cesser ce qu’un auteur a appelé une « guerre sourde » contre Moscou[xc] ; même l’Angleterre et la France s’y résignèrent, mais la première, tombant à nouveau aux mains des conservateurs, et intoxiquée par un faux fabriqué dans l’émigration russe, différa finalement la chose jusqu’en 1929, si la France du Cartel des Gauches poussa la démarche à son terme dès l’automne de 1924, sans pour autant que les relations devinssent simplement cordiales, une inflexion se dessinant simplement à partir de 1931[xci].

Par contre, et cet aspect est bien entendu d’une particulière importance pour nous ici, les relations entre l’URSS et la Turquie de Moustafa Kemal furent bonnes d’emblée ; il est vrai que la Russie révolutionnaire avait d’emblée renoncé au bénéfice de la Turquie – conformément aux vues assez déraisonnablement angéliques sur ce chapitre qui avaient d’abord prévalu à Moscou, on l’a relevé plus haut – à deux territoires d’une taille non négligeable, Kars et Ardahan, aux frontières actuelles de la Turquie avec la Géorgie et l’Arménie ; le choix russe fut toutefois récompensé puisqu’un traité d’amitié entre les deux puissances fut signé en 1925, et qu’un tel climat favorisa indéniablement dix ans plus tard la Convention de Montreux, bénéfique pour les deux puissances, dont les relations se dégradèrent toutefois à partir de la Seconde Guerre mondiale.

[21 août 2021]

Stéphane Rials

Professeur émérite à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

[i] une « Duplice » avait en effet été constituée entre Berlin et Vienne dès 1879 ; de façon intéressante, c’est la projection de l’impérialisme de Paris en Tunisie en 1881 – lorsque le traité du Bardo avait établi le protectorat français sur la Régence de Tunis – qui avait poussé l’Italie à rejoindre les empires centraux dès 1882 [assez paradoxalement pourtant le flux des colons fut nourri davantage par l’Italie que la France ; la situation de la Tunisie était d’ailleurs singulière à tous égards = le bey y conservait en pure apparence ses pouvoirs, mais ils étaient en fait exercés par le résident général français, lequel exerçait son autorité sur une population essentiellement arabe, marginalement mêlée d’apports turcs, et moindrement juive ou italienne, et finalement française de façon seulement moindre encore, ce qui d’ailleurs ne laissait pas de préoccuper un peu nos administrateurs, lesquels toutefois mirent à profit une procédure spéciale de naturalisation qui permit aux Français de se grossir d’apports divers, notamment maltais].

[ii] puisque la géométrie de l’accord de Rome avec Berlin n’était pas la même que celle de son accord avec Vienne.

[iii] notamment du fait de la volte-face du chef socialiste Benito Mussolini [1883-1945], lequel, appartenant alors à la gauche du Parti Socialiste Italien, dirigeait l’organe de presse de cette formation depuis 1911 ; Mussolini, neutraliste au début de la guerre, avait changé de position en octobre 1914, et avait d’ailleurs été immédiatement exclu de la direction de l’Avanti comme du PSI ; il bénéficiera toutefois rapidement de la coalition des radicalités interventionnistes, englobant des effectifs de droite radicale et des éléments issus de diverses sensibilités de gauche, regroupés notamment dans plusieurs organisations dont, créés dès la fin de 1914, les Fasci d’Azione Rivoluzionaria.

[iv] les « buts de guerre » de l’Italie, selon l’expression consacrée, ne sont ainsi pas très mystérieux = principalement obtenir des territoires exigés au nom de l’ « irrédentisme » mais dominés par la double monarchie austro-hongroise au nord-est de la péninsule ; le calcul ne fut pas vraiment mauvais puisque, en dépit d’une guerre assez médiocre [quoique très coûteuse en vies], marquée en particulier, à l’automne de 1917, par la grande défaite de Caporetto, non loin d’Udine, Rome obtint certaines des terres désirées [le Trentin-Haut-Adige et Trieste] mais pas toutes [non la Dalmatie ainsi], ce dont nombre d’Italiens éprouvèrent une vive amertume.

[v] dans la dernière histoire publiée en langue française de l’empire ottoman tardif, on lira un très bon récit de cette entrée en guerre, à peu près acquise, mais secrètement, dès les premiers jours d’août après une négociation avec l’Allemagne, mais retardée en partie du fait des divisions parmi les « Jeunes-Turcs » – L’Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement, pp. 293 sq. ; utile aussi par sa clarté d’ensemble, un ouvrage de M. Henry Laurens, dont le titre n’est au fond pas très explicite – L’Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1798 à 1945 – évoque largement le délitement de l’Empire ottoman et le destin de ses composantes.

[vi] bien qu’il ne faille rien exagérer, j’y reviendrai plus loin au fil d’une longue note n° 48.

[vii] un ouvrage utile sur la question – technique et politique – de l’armée à l’époque qui nous intéresse ici = Odile Moreau, L’Empire ottoman à l’âge des réformes […] [1826-1914].

[viii] les troupes ottomanes se comportèrent certes mieux que prévu, mais une mauvaise préparation handicapa les forces alliées ; les Dardanelles étaient minées – et les auteurs divergent sur le point de savoir si nous avions ou non des dragueurs de mines… [sachant que la Navy en possédait, mais probablement pas au bon endroit, et que la Marine française disposait bien de chalutiers militaires en mesure de faire l’affaire, mais qu’ils étaient peut-être demeurés en Europe] –, d’où le redoutable débarquement de la presqu’île de Gallipoli ; il eût fallu probablement déminer le détroit et aller frapper Constantinople, mais pour cela certes envoyer en Orient quelques belles unités de la Grand Fleet jugées par Londres plus utiles en Mer du Nord pour bloquer la Hochseeflotte de la Kaiserliche Marine, grande œuvre de Guillaume II [1859-1941] et du Großadmiral Alfred von Tirpitz [1849-1930] – on y reviendra – ,dans le port de Wilhelmshaven, ce qui fut le choix allemand à la suite des trois engagements de Heligoland [1914], du Dogger Bank [1915] et du Jutland, ou Skagerrak [1916] ; sur ce désastre de Gallipoli, v. Pierre Rigoux, Les Dardanelles [1915] et Max Schiavon, Le Front d’Orient, qui couvre ce Front jusqu’à la victoire de 1918.

[ix] il est vrai que Moustafa Kemal [1881-1938], nommé colonel à la suite de son succès, commandait les forces turques qui jouèrent le rôle principal dans cette affaire sous l’impulsion supérieure du général allemand Otto Liman von Sanders [1855-1929], chef de la mission militaire allemande dans l’Empire ottoman ; Kemal reçut d’ailleurs la croix de fer de la part de l’empereur Guillaume II ; v. Alexandre Jevakhoff, Kemal Atatürk, pp. 34 sq.

[x] mais dont le trône était occupé par un Saxe-Cobourg-Gotha, Ferdinand Ier [1861-1948], tsar des Bulgares [1908-1918, mais prince de Bulgarie depuis 1887], et surtout soucieuse de s’agrandir au détriment en particulier de la Serbie afin de construire la « Grande Bulgarie » dessinée par le traité de San-Stefano [3 mars 1878] que la Russie était parvenue à imposer à l’Empire ottoman – immédiatement abrogé dans ses effets sous la pression de Londres et de Vienne par le traité de Berlin [13 juillet 1878].

[xi] il me semble possible de considérer que les vues « Jeunes-Turques », par-delà les tiraillements internes de la mouvance, forment le fonds commun des celles qui permettent de comprendre la relative continuité d’une forme de pénible idéologie turque de Kemal à M. Erdogan [né en 1954] – nationalisme autoritaire ; thème de la turcité pouvant aller jusqu’au pantouranisme désormais ; reconnaissance de l’importance de l’Islam mais acceptation plus ou moins large – en recul certes désormais – d’une modernité sécularisée.

[xii] auteur controversé [comme l’on dit lorsque le propos contrarie les ordinairement illusoires vues courantes] mais dont les vues perspectives ont été finalement agréées par beaucoup, sur un mode simplement édulcoré ; de Fischer, voir en particulier l’important Germany’s Aims in the First World War, traduit sous le titre Les buts de guerre de l’Empire allemand ; Fischer tendait donc à charger, mais de façon très persuasive, l’Allemagne ; il devait encore durcir son point de vue dans War of Illusions ; v. aussi From Kaiserreich to Third Reich. [sur les thèses de Fiscer et leurs critiques, et beaucoup d’autres constructions, voir Jacques Droz, Les causes de la Première Guerre mondiale. Essai d’historiographie].

[xiii] lorsque, le 26 novembre, le gouvernement bolchevik adressa aux empires centraux une demande d’armistice acceptée dès le lendemain ; dans les semaines qui suivront les finalités poursuivies par le Reich se dévoileront peu à peu, puissamment servies il faut bien le reconnaître, par l’excessive fraîcheur [inexpérience si l’on préfère] des gouvernants bolcheviks – saisissant mal, par-delà la théorie, l’extrême violence des relations internationales –, porteuse tout d’abord d’un mouvement de fragmentation délétère [vivement encouragé par l’imprudente, mais précieuse pour encourager le mouvement révolutionnaire, et bien entendu belle dans sa radicalité, « Déclaration des droits des peuples de Russie » du Conseil des commissaires du peuple de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie en date du 15 novembre 1917 et le décret sur les Nationalités l’accompagnant] ; la position stratégiquement mal évitable – celle, notons-le, plus d’un siècle plus tôt, des Jacobins contre les Girondins – est de réputer contrerévolutionnaire tout séparatisme [c’est d’ailleurs presque toujours le cas, d’une façon ou d’une autre] dès lors que la révolution a gagné au centre politique de l’espace concerné, fût-il historiquement « impérial » ; une telle présomption n’est au fond jamais démentie – et elle ne le fut pas dans les temps qui suivirent la grande révolution de 1917, où les puissances étrangères et les armées blanches bénéficièrent de contradictions parasitaires qu’il n’eût pas fallu encourager à la légère eu égard à l’énormité des forces de l’ennemi [le Capital œuvrant par le moyen des forces étatiques]. Notons que lors de la création de l’URSS, le 30 décembre 1922, Staline [1878-1953] sauva l’avenir en imposant ses vues, finalement plus centralisatrices, contre un Lénine [1870-1924] affaibli par la maladie, mais qui avait néanmoins rendu ses vues sur ce chapitre plus réalistes au regard du contexte de lutte internationale ; c’est en effet en fin de compte la vue stalinienne d’un Parti communiste dirigeant – parfaitement cohérente au demeurant avec la vue léniniste de l’institution d’un organe de manifestation de la dictature du prolétariat comprise comme dictature de l’avant-garde du prolétariat, perspective intimement liée à ce que l’on peut appeler son volontarisme – qui permit de surmonter les risques du fédéralisme, qu’eussent exploités contrerévolutionnaires et puissances impérialistes ennemies. Quoi qu’il en soit, le traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918 consentait aux empires centraux tout ce qu’ils contrôlaient déjà sur le terrain, c’est-à-dire moins de 4% du territoire de l’Empire russe, certes, mais 25% de sa population, et plus de 30% de sa production agricole et 20% de sa production industrielle ; cette perte des pays baltes, de la Finlande, de la Pologne, de la Biélorussie et de l’Ukraine ne sera que partiellement annulée par la défaite allemande de novembre 1918.

[xiv] la tendance de notre temps est bien sûr à la minimisation de la contribution russe ; un tel point de vue est injuste ; eussions-nous remporté la victoire de la dernière chance, dite de La Marne, en septembre 1914, si les combats n’avaient au même moment fait rage à l’est, les Russes se trouvant certes défaits, à Tannenberg ou aux Lacs de Mazurie mais immobilisant des forces allemandes ? ceux qui voudraient lire un livre là-dessus pourraient retenir Pierre Rigoux, Tannenberg 1914. Sacrifice russe pour la France ?, volume d’une très précieuse série sur les grandes batailles publiée chez Économica ; l’auteur répond plutôt par la négative à sa question ; mais c’est bien entendu que la notion de « sacrifice » ne se justifie pas ici ; l’on peut admettre, de fait, que le très gros des troupes allemandes se trouvait sur le front occidental [ainsi que notre état-major l’avait suggéré depuis longtemps, sans que la Stavka ne le croie suffisamment] ; qu’il ne s’est pas agi pour les forces impériales russes d’aider subjectivement les Français, mais de développer, contrairement à ce que suggérera par la suite l’historiographie soviétique puis russe, une offensive en Prusse orientale qui était tout à fait rationnelle, avec toutefois, objectivement, l’effet de retenir des troupes allemandes à l’est et d’entraîner même le transfert d’un certain nombre d’unités depuis l’ouest ; qu’il y a là, de toute façon, une illustration des bienfaits de l’entente francorusse, appelée plus qu’aucune autre par la géopolitique, s’il s’agit de contenir les empires qui menacent l’une et l’autre nation, les éternels « empires centraux » et leurs divers pseudopodes en des temps lointains, les Teutoniques ainsi, tel autre empire à prétention universelle aujourd’hui bien sûr [Washington après et avec Londres] ; j’ajouterai que si les Russes, très supérieurs en nombre [si du moins la Ière armée s’était coordonnée avec la IIe], avaient été plus efficacement commandés, l’effet immédiat d’une victoire apparemment à portée de main eût été de soulager le front occidental – beaucoup s’est joué alors, hélas, jusqu’au destin ultérieur de la Russie, et de l’Europe et du monde peut-être – qui pourra jamais le dire ? Je ne veux pas terminer sans ajouter que le commandant de la IIe armée russe, le général Alexander Samsonov [1859-1914] — homme de valeur mais manquant sans doute de capacités stratégiques et organisationnelles – l’art de la guerre, ici l’art de la bataille, est l’un des plus difficiles qui soit, le flux imprévisible des combats surprend de toute façon les plus doués, que l’on songe à Napoléon ! –, brouillé depuis longtemps [en tout cas depuis la bataille de Moukden, en Mandchourie, en 1905 – l’épisode terrestre le plus important de la si lourde de conséquences guerre russojaponaise] avec l’officier, peut-être assez douteux, qui commandait la Ière armée russe, le général balte Pavel von Rennenkampf [1854-1918], battu lui-même peu après dans la bataille du lac Mazure [ou des lacs de Mazurie] – sauva son honneur en se suicidant le 29 [16] août auprès du champ de bataille [dans Août Quatorze, Soljenitsyne [1918-2008] a longuement évoqué cette affaire terrible ; il imagine dans une page très belle la mort du général Samsonov – version complète, pp. 413 sq.]

[xv] on l’a mesuré à la note 13.

[xvi] puisqu’à l’extension de l’emprise territoriale du nouveau régime socialiste eût correspondu symétriquement le recul de la domination capitaliste, tandis que ses replis eussent emporté l’avancée mécanique du capitalisme, et donc de l’impérialisme ; comparer les avancées territoriales du socialisme et celles du capitalisme ne revêt ainsi guère de sens, puisque les premières peuvent se voir allouer la signification d’une marche en avant du mouvement d’émancipation véritable des peuples, tandis que les secondes manifestent l’extension du territoire de l’oppression planétaire d’un système appelé à s’accomplir toujours davantage en dictature oligarchique, ainsi que notre temps achève de le démontrer de façon éclatante et terrifiante, invitant à considérer le fascisme, non seulement comme la militarisation d’un capitalisme menacé et sur la défensive, comme on put le penser dans l’Entre-deux-guerres [je propose de parler de fascisme de premier degré], mais comme le stade ultime et définitif du capitalisme [comportant bien entendu le volet impérialiste classiquement souligné, mais évoluant alors vers un globalisme malgré tout nouveau, destructeur des peuples mais indispensable au système] ; je propose de parler alors de fascisme de second degré ou fascisme absolu [ce que nous vivons et que nous devons comprendre].

[xvii] en particulier ce que l’on appela les « armées vertes », armées paysannes constitués contre les réquisitions et la conscription, mais en général nullement plus favorables aux Blancs qu’aux Rouges.

[xviii] et étatsuniens aussi, ou plus encore, avec des intentions dont la réalisation eût été lourde de conséquences, japonais – tous débarquant à Vladivostok avec le propos de contrôler dans une certaine mesure la Sibérie. Un livre peut être utile, mais il est un peu embrouillé malheureusement du fait du choix d’un plan trop synthétique = Jean-David Avenel, Interventions alliées pendant la guerre civile russe [1918-1920]

[xix] dans sa précieuse somme, Une guerre sourde. L’émergence de l’Union soviétique et les puissances occidentales, p. 56, M. Michael Jabara Carley, cite ces propos du Secrétaire d’État étatsunien Robert Lansing [1864-1928], issu d’un milieu certes très notable [un grand-père sénateur, ce qui est bien sûr une fonction de grande importance outre-Atlantique], lui-même démocrate conservateur et anglophile, et proche des milieux d’affaires = « L’esprit des bolcheviks rôde partout […]. C’est la chose la plus hideuse et la plus monstrueuse qui ait été conçue par l’être humain […], un monstre cherchant à dévorer la société civilisée et à réduire le monde à l’état de bête sauvage. » [ce dernier terme peut nous faire sourire = comme on le sait, la « bête sauvage », pour Clouscard [1928-2009], sollicitant un peu une expression de Hegel, c’était la « société civile » devenue pur marché – c’est-à-dire la radicalité capitaliste elle-même].

[xx] morts militaires à peine supérieurs à cent mille, et civils inférieurs à mille [l’affaire du Lusitania et les équipages de navires marchands].

[xxi] appréciation un peu grossière ; il faudrait affiner et discuter ; mais on admettra la mort d’environ dix millions de combattants et de dix millions de civils, et la somme de vingt millions de blessés. Né en 1951, dans une famille fortement éprouvée par la Première Guerre, cette expérience – si vivante jusqu’à la fin des années soixante, c’est-à-dire jusqu’à la mort d’un bon nombre de ceux qui avaient survécu – est l’une de celles qui a le plus marqué ma formation et m’a donné le goût de l’étude des relations internationales [sans que je néglige bien entendu, le rôle du Capital dans cette terrible affaire, mais tout en constatant l’absence de la grande synthèse empirique qui serait si utile pour ordonner des matériaux nombreux et très divers].

[xxii] l’exemple de Chypre est particulièrement frappant ; en 1878, Londres avait obtenu de Constantinople l’administration de l’île moyennant un tribut annuel ; Chypre était considérée comme un protectorat de la Couronne ; bien entendu, l’entrée en guerre de la Porte aux côtés des puissances centrales donna à l’Angleterre un prétexte pour procéder à l’annexion pure et simple de Chypre au titre de colonie de la Couronne, et ceci dès le 5 novembre 1914, solution qui dura jusqu’en 1960 malgré le souhait de la majorité chrétienne d’être rattachée à la Grèce ; aujourd’hui, Londres conserve à Chypre deux énormes bases de 75 km carrés chacune, Akrotiri et Dhekelia, dotées du statut de bases souveraines – sites particulièrement stratégiques pour la perpétuation des méfaits britanniques au Proche Orient.

[xxiii] ce qui n’empêcherait par l’Angleterre plus tard – et c’est le cas en tout particulier aujourd’hui, pas seulement dans le cadre strict des entreprises de l’OTAN, on le relève en Syrie – de jouer la Turquie [et aussi les jihadistes, naguère à la Ghouta, toujours à Idleb] contre la Russie [et le gouvernement séculariste légitime de Damas] autant qu’utile, dans la considération de la constance de ses intérêts géopolitiques durcis avec le temps en une forme de haine singulière, donnant lieu à toutes sortes de montages absurdes [allant du False Flag gazeux attesté par des White Helmets soutenus par Londres à l’invraisemblable affaire Skripal].

[xxiv] sur cette affaire majeure, le grand livre est désormais – traduit en français chez Perrin il y a quatre ans – celui de James Barr, Une ligne dans le sable. Le conflit francobritannique qui façonna le Moyen Orient.

[xxv] ce sont généralement les mêmes que ceux qui, si vous risquez le premier un propos, vous regardent avec commisération et objectent = « c’est plus compliqué » ; eh oui ! c’est toujours plus compliqué, et tout propos est une perspective qui vaudrait d’être croisée avec d’autres ; mais, sauf à ce que tous se taisent pour toujours, la règle du jeu de toute conversation intéressante est de ne pas geler la possibilité de l’échange par un irritant « c’est plus compliqué », puisque nul n’en saurait jamais douter.

[xxvi] à ne pas confondre avec son frère cadet Jules Cambon [1845-1935], personnage encore plus considérable de la politique extérieure de la Troisième autour de la Première Guerre ; les Cambon, quoi qu’il en soit, partageaient, avec talent certes, les vues convenues des élites françaises de leur temps = anglophiles, ils méprisaient assez la Russie [il y a près de vingt ans, M. Laurent Villate avait publié une biographie conjointe des deuxfrères Cambon, et il l’avait appelée La République des diplomates ; ceux-ci jouissaient en effet alors, pour diverses raison institutionnelles et techniques, d’un jeu dont on n’a plus guère l’idée, aujourd’hui que les histrions exécutifs s’agitent à plein temps ; quelques années après l’acmé de l’influence des Cambon, celle du briandiste Philippe Berthelot [1866-1934] sera considérable aussi avec l’effet désormais de favoriser une attitude conciliante envers l’Allemagne ; bien qu’il ne concerne guère les questions qui nous retiennent, on consultera avec intérêt un ouvrage utile de sociologie du monde diplomatique français entre 1871 et 1914, publié l’an dernier = Isabelle Dasque, Les diplomates de la République [1871-1914]].

[xxvii] ce sont d’ailleurs les bolcheviks qui révéleront dès la fin de 1917 la teneur de ces petits arrangements entre amis sur le dos des peuples.

[xxviii] du nom du Secretary of State for Foreign Affairs britannique de décembre 1916 à octobre 1919, Arthur Balfour [1848-1930].

[xxix] la question des routes est souvent sous-estimée par le « grand public » ; or elle est fondamentale ; c’est d’ailleurs, dans la présente série d’articles, d’une route qu’il est question, celle qui emprunte les détroits turcs [une route maritime indispensable à un immense pays enclavé pour accéder, moyennant d’autres pertuis si l’on peut dire – détroits et canal – à l’Océan mondial] ; et – pour retenir un exemple actuel – chacun a noté à quel point la route dessinée par Nord Stream 2 était conflictuelle ; car il y a des routes maritimes, terrestres, aériennes, des routes en bitume et des routes aquatiques, des oléoducs ou des gazoducs, ou des câbles, par exemple sous-marins, etc.

[xxx] je laisse de côté certaines questions intéressantes et complexes, mais pas indispensables ici = les promesses faites à la Grèce – une Grèce d’ailleurs que la guerre avait profondément divisée, ce que l’on appela l’Ethnikos Dikhasmos, le Schisme national – mais aussi à d’autres, de façon contradictoire [cela semble une spécialité, en particulier, de la diplomatie anglaise, pendant la guerre ; les passions politiques et religieuses de part et d’autre, exaspérées par la découverte de l’ampleur des politiques génocidaires conduites contre les chrétiens arméniens, mais aussi grecs, lorsque les Jeunes-Turcs étaient au pouvoir ; le rêve en particulier, nourri notamment par cet homme politique de premier plan qu’était Venizelos [1864-1936], d’une grande restauration grecque tout autour de la Mer Égée.

[xxxi] tous les éléments constitutifs de la notion de génocide sont réunis ; l’année dernière, la contribution de M. Taner Akçam, Ordres de tuer, a permis à certains de surmonter leurs choquantes réticences à consacrer l’intention meurtrière des autorités.

[xxxii] on considère que la moitié au moins, les deux tiers peut-être, des Arméniens de l’Empire ottoman ont été éliminés en 1915 et 1916, soit probablement huit cent mille à un million deux ou trois cent mille personnes ; on se reportera en particulier aux travaux de M. Yves Ternon, notamment Les Arméniens. Histoire d’un génocide ; le même, après d’importantes recherches dans les archives du Vatican, vient de publier un volume sur les massacres qui ont affecté diverses confessions chrétiennes à la fin de l’Empire ottoman et dans les premières années de la nouvelle Turquie, La Turquie aux Turcs ; très récemment aussi a paru un volume de M. Joseph Yacoub, Les Assyrochaldéens. Mémoires d’une tragédie qui se répète ; v. encore la somme de MM. Benny Morris et Dror Ze’evi, The Thirty-Year Genocide, etc.

[xxxiii] il est important de ne pas réduire l’effectif des partisans d’une « purification » génocidaire à la mouvance « Jeune-Turque » du Comité Union et Progrès, comme on le fait parfois ; ceux-ci, certes regroupés en société secrète dès 1889, n’ont en effet accédé au pouvoir qu’en renversant, en 1909, le sultan Abdülhamid II [1842-fév.1918] ; or, sous le règne de celui-ci, avaient été perpétrés les massacres justement dits « hamidiens » entre 1894 et 1896, causant deux ou trois cent mille morts parmi les populations arméniennes et des dizaines de milliers de morts parmi les chrétiens syriaques, en particulier à Diyarbakir.

[xxxiv] notons qu’en 1913, avant même le début du génocide arménien, des dizaines de milliers de Grecs et de Bulgares ottomans avaient déjà été expulsés violemment de Thrace orientale et de la côte orientale de l’Anatolie.

[xxxv] l’élimination radicale du christianisme anatolien peut être considérée ainsi comme la matrice de l’identité turque contemporaine [et partant, sur le mode inverse, de l’identité grecque], porteuse ainsi d’inévitables discriminations au sein de la population nationale de la Turquie, même après l’éradication du christianisme, ainsi au détriment de la significative minorité plus ou moins chiite des alévis ; comme l’a souligné M. Alexis Heraclides dans sa somme The Greek-Turkisk Conflict in the Aegean, une Turquie islamoturciste s’oppose ainsi depuis au moins un siècle à une Grèce helléno-orthodoxe [et bien entendu à tout effectif qui ne cumule pas les deux exigences requises ; il va de soi qu’une telle division est entretenue à des fins de domination, mais il demeure qu’elle est opérationnelle et ordinairement génératrice d’une constante violence contre les minorités ; la culture politique turque est l’une des plus toxiques du monde méditerranéen, et il est très troublant que, OTAN et russophobie aidant, la plupart des « européens » fassent mine de ne rien voir et n’exigent pas même avec un véritable sérieux la reconnaissance des génocides organisés par la Turquie et la manifestation d’une certaine contrition pour tant d’horreurs].

[xxxvi] bien entendu – et c’est ce que l’on retient exclusivement –, le kémalisme s’est affirmé comme un sécularisme, mais d’une part celui-ci était assez relatif, l’État contrôlant très étroitement la religion et, d’autre part, il n’admettait pas vraiment le pluralisme ethnoreligieux ; ce sécularisme était en quelque sorte réservé à des musulmans [une telle configuration me semble d’autant plus intelligible pour un Français d’aujourd’hui qu’elle n’était pas sans annoncer certains aspects de la curieuse situation présente de notre pays, où beaucoup de défenseurs de la laïcité tendent à la considérer, au moins implicitement, comme une règle du jeu entre postchrétiens et peinent à y dessiner une place acceptable pour tous à l’intention des musulmans] ; d’une certaine façon, l’État kémaliste était l’État d’une nation aussi uniformément turcomusulmane que possible ; et Atatürk se réjouissait de pouvoir dire, en des termes saisissants, « Dieu merci, nous sommes tous Turcs, et donc tous musulmans », jugeant, un peu étrangement peut-être, que c’était justement sous cette double condition que « nous pourrons et devrons être tous laïques ».

[xxxvii] voici de larges extraits de cet article, propres à intéresser ceux qui ne connaîtraient pas l’institution du mandat = « 1. Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission. – 2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d’assumer cette responsabilité et qui consentent à l’accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société. – 3. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues. […] » / On ne s’attardera pas – tout y est vraiment ! – sur l’expression crue d’une idéologie coloniale pénible ; on comprend bien par contre que, le propos colonialiste [l’accord de 1916] ayant précédé le montage de l’institution du mandat par le Pacte de la SDN [1919], cette dernière revêtait une signification de justification ex post du projet anglofrançais, lequel n’était d’ailleurs nullement exclusif d’autres projets de même nature [encore que les mandats aient été divisés en trois classes, correspondant à des degrés et durées de tutelle distincts selon le niveau de « développement », entendu très généralement, supposément atteint.

[xxxviii] dans ce dernier pays, on retient en particulier, en 1858, en Pennsylvanie la tentative couronnée de succès du fameux « colonel » Drake [1819-1880], laquelle démontrait qu’il était possible d’obtenir de grandes quantités du précieux fluide, entraînant une fièvre collective très caractéristique de la société étatsunienne, toujours plus ordonnée à une certaine conception de la « réussite » ; surtout, les termes nouveaux de la question du pétrole dans les États-Unis du XIXe siècle, singulièrement après l’accroissement des besoins emportés par la Guerre que nous disons de Sécession, allaient favoriser un procès de concentration capitalistique d’ensemble sans aucun précédent, appelé à peser sur l’histoire, jusqu’au temps présent bien entendu ; une lecture commode = le livre d’un bon journaliste, M. Matthieu Auzanneau, Or noir. La grande histoire du pétrole, désormais en poche, très abordable, chez Maspero – c’est une très bonne lecture d’été.

[xxxix] les employés des Nobel jouissaient toutefois, conformément aux vues paradoxales de ces inquiétants entrepreneurs, de conditions très supérieures aux autres.

[xl] La Caspienne, puis l’immense Volga puis, au nord, élaboré au début du XIXe siècle et modifié dans le temps, le complexe système du canal Mariinsk, englobant un ensemble de lacs, de rivières et de canaux.

[xli] il serait difficile en effet de ne pas considérer les navires de la classe Queen Elizabeth – cinq unités lancées entre 1912 et 1914, sensiblement plus grandes que les navires antérieurs, plus rapides [23 nœuds], jouissant d’une puissance de feu inédite avec leurs – environ – quinze canons.

[xlii] à peu près contraint alors d’étendre ses activités du raffinage et de la commercialisation à la production primaire de pétrole, à l’exploitation de puits.

[xliii] aujourd’hui en République d’Adjarie, composante [tièdement] musulmane de la Géorgie qui fut un temps sécessionniste mais a regagné le giron géorgien, à la différence de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud-Alanie.

[xliv] en 1907, un oléoduc relierait, sur une distance treize fois plus longue, les deux villes.

[xlv] avec un avantage considérable sur la Standard Oil de Rockfeller.

[xlvi] la Couronne, notons-le, avait pu prendre le contrôle du canal grâce à un prêt… des Rothschild en 1875.

[xlvii] plus précisément, Sergueï Witte [1849-1915], homme politique d’une grande importance alors, durablement ministre des Finances, soucieux que le pétrole servît au développement de l’immense empire russe et en particulier au fonctionnement du Transsibérien, dont les neuf mille kilomètres furent construit à partir du milieu des années quatre-vingt ; tel est du moins le sentiment de M. Auzanneau, mais je n’ai pas trouvé de confirmation sur la présence de locomotives recourant au pétrole dans les débuts du grand train ; supposons qu’il s’agissait de machines à vapeur – puisqu’il n’y aura pas de locomotives à moteur diesel [inventé d’ailleurs seulement à l’extrême fin du siècle par Rudolf Diesel] avant les années trente –, mais peut-être avec chauffe au mazout, comme la fameuse 141R de la SNCF après la Seconde Guerre, ou ce que l’on appelle chauffe mixte à charbon et mazout – tous procédés connus semble-t-il à la fin du XIXe.