En cette période où la chasse au musulman est en passe de supplanter la chasse livrée dans l’entre-deux-guerres au « métèque » et au juif, voici la publication faite par notre camarade l’historienne Annie Lacroix-Riz à un colloque tenu à l’université Paris 7, « Pour une nouvelle problématique des “indésirables” dans la France des années 1930 », Actes publiés dans l’ouvrage dirigé par Françoise Richer, éd., Minorités ethniques et religieuses (XVe-XXIe siècles) La voie étroite de l’intégration, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2014, p. 168-191.

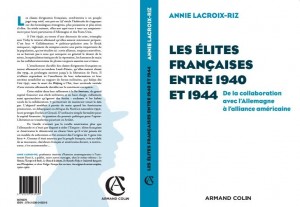

Annie Lacroix Riz sera à la Fête de l’Humanité, du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, au Village du Livre, pour discuter et dédicacer ses ouvrages, notamment les trois derniers, Les élites françaises, 1940-1944. De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine, Paris, Armand Colin, 2016, Aux origines du carcan européen, 1900-1960.La France sous influence allemande et américaine, Paris, Delga-Le temps des cerises, édition augmentée, 2016, et Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949, Montreuil, Le Temps des cerises, 2015 et elle participera aux trois initiatives suivantes :

Samedi 10 septembre2016 à 11h, au stand du Temps des cerises Avenue Louise Michel (Stand 919), rencontre autour du livre Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949 (http://www.letempsdescerises.net/?page_id=4750 )

Samedi 10 septembre2016 à 11h, au stand du Temps des cerises Avenue Louise Michel (Stand 919), rencontre autour du livre Scissions syndicales, réformisme et impérialismes dominants, 1939-1949 (http://www.letempsdescerises.net/?page_id=4750 )- Dimanche 11 septembre 10h45-11h30, au Village du Livre, débat présenté par Stéphane Sirot sur « L’engagement politique : un choix de classe » avec Paul Boulland et Christian Langeois (http://fete.humanite.fr/Village-du-livre-167 )

- Dimanche 11 septembre 16h00-17 h30, stand du PRCF, 156, avenue Martin Luther King, présentation et dédicace des Élites françaises, 1940-1944. De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine de livres, auprès de Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF et philosophe, auteur de Lumières communes, et Gilda Landini-Guibert, professeur d’histoire, auteur du Fil rouge, libre biographie dédiée à son père, Léon Landini, résistant FTP-MOI, président du PRCF (https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/programme-du-stand-du-prcf-a-la-fete-de-lhuma-2016-concerts-debats-meeting-international-film-fetedelhumanite/ ).

Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris 7

Pour une nouvelle problématique des « indésirables » dans la France des années 1930

Journée d’étude « Minorités ethniques et religieuses », Paris 7, 18 octobre 2013

« Pour une nouvelle problématique des “indésirables” dans la France des années 1930 », in Françoise Richer, éd., Minorités ethniques et religieuses (XVe-XXIe siècles) La voie étroite de l’intégration, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2014, p. 168-191.

Le terme d’« indésirables » était avant 1914 appliqué par les divers services de police, en vue de neutralisation ou d’expulsion, à des individus ou groupes jugés nuisibles pour des raisons tant intérieures (concurrence économique, agitation sociopolitique) qu’extérieures (espionnage). Dans l’entre-deux-guerres, il désignait essentiellement deux catégories :

1° les « rouges » ou présumés tels, nationaux ou étrangers, matériau-type du carnet B confié aux « Services chargés de la surveillance des indésirables » après la Première Guerre mondiale[1] comme avant, mais avec, depuis la deuxième révolution russe et plus encore après la fondation du PCF, les « bolcheviques » pour cible obsessionnelle;

2° les « mauvais » étrangers – il y en avait de « bons » pour l’appareil policier d’État[2] ‑, dont la prépondérance « ethnique » des vagues reflétait la conjoncture intérieure de chaque pays de départ et/ou la politique extérieure des pays de départ et d’accueil.

La crise des années 1930 étendit l’usage du mot très au-delà des services de police de tout type pour en faire un leitmotiv politique ou de presse : à partir de 1933 et surtout de 1936-1938, régna en France la dénonciation quotidienne de la « marée » d’étrangers plus ou moins bolcheviques. Les travaux des décennies 1980 et 1990 ont mis en parallèle la faiblesse des chiffres d’arrivants – tardif cas espagnol excepté – et la submersion alléguée. Mais ils ont aussi souligné le trouble généralisé qui aurait à cette occasion saisi la société : du bas au sommet, des humbles aux sommets de l’État et du patronat, tous auraient été frappés. L’hostilité, l’accablement, la peur et un sentiment d’impuissance auraient envahi toutes les classes, ralliées aux arguments de l’extrême droite à un moment ou à un autre, surtout à partir de 1938 : l’idée d’un rejet en quelque sorte dans l’air du temps, lié à « l’aggravation » de la conjoncture intérieure et extérieure, nous rapproche du « ras-le-bol » contemporain imputé aux Français « de souche », face aux Roms, Arabes, « Blacks », etc., mesuré et commenté par des sondages hebdomadaires qui semblent, eux aussi, surgis de l’atmosphère générale.

L’historiographie, bornée ici à deux spécialistes d’une catégorie phare des parias d’avant-guerre, les juifs étrangers, Ralph Schor et Vicki Caron, a été, faute d’accès aux sources policières et administratives des années 1930, tentée par l’hypothèse d’une quasi-égalité sociologique dans l’initiative et l’ampleur de la xénophobie. L’ouverture à la consultation des fonds intérieurs bloqués pendant soixante ans (1939-1999) invite à réviser cette problématique – révision que Gérard Noiriel amorça en contestant le vieil axiome de la « rupture » entre la république et Vichy en matière de répression xénophobe et anticommuniste, violation d’un tabou qui provoqua l’indignation de l’historiographie dominante[3]. Or, ces sources policières et administratives remettent en question l’influence des « politiques » sur la politique d’immigration, et la sincérité de leur désarroi devant la conjoncture migratoire, objet essentiel des ouvrages susmentionnés; et font surgir d’autres maîtres d’œuvre, les dirigeants de l’économie.

Ma contribution, après avoir présenté les travaux centrés sur la sphère « politique », étudie, sur la base des sources originales enfin accessibles, la capacité d’initiative en ce domaine du grand capital, étendue très au-delà de la sphère de l’économie et des questions sociopolitiques « intérieures ».

Un « ras-le-bol » sociopolitique général sous l’effet du « déluge »?

Un « déluge » modeste

Rappelons d’abord le caractère relatif de la « marée » étrangère, phénomène bien antérieur à la dernière décennie d’avant-guerre. Les miséreux (tradition d’après 1880) et/ou antifascistes italiens avaient dans les années 1920 précédé ou accompagné des réfugiés économiques et politiques divers, notamment des juifs, misérables ou bourgeois, qui avaient depuis 1919 fui l’Europe centrale et orientale pionnière en antisémitisme. Dès la mi-mars 1933[4], et surtout après le boycott du 1er avril, affluèrent des juifs allemands[5] et déjà (beaucoup moins nombreux alors) autrichiens : « il s’agissait principalement de juifs exerçant une profession libérale dans la médecine ou le droit, de fonctionnaires privés de leur place, de savants, d’écrivains, d’étudiants, de quelques rares travailleurs manuels et pour le plus grand nombre, de petits commerçants, employés ou représentants de commerce »[6]. En octobre, peu après que l’État français eut claqué la porte, au motif, osa déclarer le ministre des Affaires étrangères Paul-Boncour, que « les Israélites d’Allemagne ne paraissaient plus courir de risques immédiats »[7], la Préfecture de police évalua le flux « à 25 000 environ, bien que nos consuls n’[eussent] accus[é] que 13 100 demandes de visa de passeports ». Ils s’étaient « principalement dirigés sur la région parisienne et vers les grandes villes », dont « plus de 8 000 » pour le seul département de la Seine[8]. Chiffre provisoire très gonflé : fin juillet 1933, 2 775 « réfugiés politiques identifiés [… s’étaient] présentés à nos postes-frontières ou aux commissariats spéciaux de Forbach, Metz et Strasbourg »[9]. L’aggravation des persécutions depuis les « lois de Nuremberg » de septembre 1935 maintint un effectif faible : au tournant de 1937, sur 135 000 émigrés juifs allemands partis « à l’étranger », il y en avait 6 000 en France, 5 000 en Hollande, 4 000 en Angleterre, 2 000 en Italie[10].

Précédant ou accompagnant ceux d’origine germanique, nombre de juifs de Pologne, Roumanie et Hongrie durent fuir l’incendie antisémite amplifié par l’alignement inconditionnel de leurs États, déjà champions en la matière, sur la politique intérieure et extérieure du Reich. La privation de leur nationalité, mesure systématisée en 1936-1938, leur interdit définitivement le retour (qu’ils n’avaient guère envisagé). En 1938-1939, l’aryanisation à marches forcées en Allemagne même et l’expansion du Reich qui raya de la carte l’Autriche, en mars 1938, et la Tchécoslovaquie, entre octobre 1938 et mars 1939 et persécuta leurs juifs précipitèrent les départs : ce que Vicki Caron qualifie de « déluge » avait porté les effectifs totaux de ces juifs d’Europe centrale et orientale à 40-60 000 fin 1938. Seul vrai « déluge », amorcé alors et grossi après le 26 janvier 1939 (chute de Barcelone) et surtout par la victoire franquiste en mars, 750 000 républicains espagnols franchirent la frontière des Pyrénées. S’y ajoutèrent les centaines de juifs chassés depuis l’automne 1938 par l’alignement (plus tardif qu’ailleurs) du fascisme italien sur l’antisémitisme allemand[11].

Un « ras-le-bol » politique général?

Le rejet des étrangers par des catégories très diverses de Français décrit par l’historiographie avait de longtemps précédé l’unique « marée », celle des Espagnols, pourtant écartés du marché du travail par leur mode d’accueil : les « camps de concentration » du Sud-Ouest, que Pétain, nommé ambassadeur de France depuis mars 1939 pour préparer tranquillement chez Franco le putsch prévu à l’occasion de l’invasion allemande prochaine[12], jugeait si idylliques qu’ils « ne pourr[aie]nt pas être éternels »[13]. Depuis 1930, les Français « de souche », mais aussi les étrangers naturalisés et intégrés, parfois de longue date, auraient de moins en moins supporté les intrus encombrant le marché de travail, alors que la crise économique tendait à les en exclure eux-mêmes. Dans ce pays d’immigration, les étrangers entraient en compétition avec les ouvriers et autres salariés, selon l’habitude créée depuis les années 1880 par les crises capitalistes cycliques. Mais au surplus, depuis 1933, des artisans, commerçants, industriels et des membres des professions libérales, juridiques et médicales vinrent par milliers fouler les plates-bandes de la petite et moyenne bourgeoisie.

Spectaculaire dans la droite extrême, ce rejet aurait donc gagné toute la société, et tous ses représentants politiques, jusqu’aux hérauts notoires de l’antiracisme et de l’union des « prolétaires de tous les pays ». Selon Ralph Schor, « la droite vitupérait contre les étrangers avec une colère particulièrement vive. Mais la gauche se laissa emporter par un égal nationalisme. En septembre 1937, le parti communiste lui-même, par la bouche de son secrétaire général Maurice Thorez, reprit à son compte le vieux slogan “La France aux Français” et ajouta : “À la porte les espions! À la porte les provocateurs au meurtre! À la porte les assassins![”] Les communistes précisaient que leur condamnation visait le terrorisme fasciste, mais l’opinion retint surtout que les rouges se convertissaient au nationalisme »[14].

Notons que le camp ici visé échappait précisément au « nationalisme » présumé universel. Aucune source policière, administrative ou politique du temps ne met en doute l’internationalisme du PCF, accusé par ses adversaires (police comprise) d’être le principal responsable et bénéficiaire de la marée étrangère et d’alimenter « le dépotoir [français] de l’Europe »[15]. Ce discours de Thorez cité par Ralph Schor, comme ceux des autres intervenants de la vaste réunion antifasciste convoquée le 28 septembre 1937 par le PCF, dont Paul Vaillant-Couturier, ou le compte rendu (par ce dernier) dans L’Humanité du lendemain, désignait une cible exclusive : l’Axe et ses complices français. L’atteste le titre de première page étalé sur trois colonnes : « Assez! Assez! Assez! Hors de France les agents d’Hitler et de Mussolini! En prison, les chefs factieux, leurs complices! Il faut assurer la sécurité de notre pays et de notre peuple! Il faut rendre la France aux Français ».

Le reste de l’article était aussi clair sur le caractère non « nationaliste » mais « patriotique » de la formule antifasciste et antinazie. Et ce d’autant plus que l’initiative communiste eut lieu en plein déchaînement de la « stratégie de la tension » du tandem Cagoule-synarchie et sur fond d’apparente mise en mouvement de l’appareil policier : les perquisitions du 16 septembre 1937, ordonnées dans le cadre de l’enquête sur des trafics d’armes de la Cagoule avérés depuis 1936; et celles qui suivirent sur « l’attentat de l’Étoile » ou « de la rue de Presbourg » (11 septembre 1937), puis, sur le dépôt de bombes, deux jours après, chez le général Prételat, tous deux objets d’un autre article de première page du 29 septembre : « Pas d’étouffement. Toute la lumière! […] Dans l’affaire de l’Étoile, la police a effectué 42 perquisitions. Ce n’est pas par vengeance comme l’a insinué certaine presse qu’une bombe a été déposée à la porte du le général Prételat »[16].

Ralph Schor a fait en 1996 de la « menace pour la sécurité nationale », plus exactement de la peur panique de « l’éclatement d’une guerre contre l’Allemagne », un puissant motif de rejet des étrangers. Les Français, « attachés à la paix », se seraient soudés dans l’alarme suscitée par l’inclination des réfugiés à « se battre aux côtés de la France en cas de conflit ». « Le gouvernement, qui partageait les inquiétudes des Français, prit, par la voie réglementaire, toute une série de précautions ». Sa « vigilance inflexible » s’exerça, entre autres, sur les étrangers tentés par « la grève générale du 30 novembre ». Vicki Caron a repris le thème en 1999 et imputé à toutes les couches de la population française d’égales « peurs de la Cinquième Colonne » : jusqu’à l’invasion allemande, la terreur, étrangère aux exilés, de la guerre ‑ que, dimension absente de ces deux ouvrages, le Reich préparait à marches forcées nonobstant l’« attach[ement] à la paix [des] Français » ‑, constitua un des motifs essentiels de la colère de ces infatigables pacifistes contre le « déluge ». Les dirigeants civils, ministres, parlementaires, policiers, et militaires, état-major de l’armée en tête, se seraient particulièrement inquiétés du « bellicisme » des hôtes non invités. « L’aggravation de la situation internationale » de 1938 (leitmotiv de l’ouvrage) aurait aggravé les craintes, les réfugiés, juifs en tête, étant accusés de vouloir entraîner contre son gré le pays d’accueil dans un conflit général « juif ». La peur du « terrorisme et [de] la subversion inspirée par l’étranger » ‑ mais l’auteur ne précise pas quel « étranger » – aurait porté l’alarme au paroxysme.

Les auteurs cités s’attachent surtout aux dirigeants politiques ou idéologiques (ministres, parlementaires, chefs de partis et de presse, etc.), devenus xénophobes, par pacifisme, d’une part, sous l’effet de la crise, d’autre part : c’est sur ce plan qu’intervinrent les « pressions » exercées sur les gouvernements, dont celui de Daladier, par « le lobby protectionniste anti-immigration », chambres de commerce et médecins[17]. L’idéologie antisémite et xénophobe de tradition aurait contaminé jusqu’aux plus solides partisans, nombreux à droite, d’une immigration « libérale ». Sans épargner la gauche non communiste (la communiste est absente de son ouvrage) pourtant si compatissante, surtout à la SFIO, autour de Léon Blum, aux misères des juifs (surtout sinon exclusivement) allemands. Suivant au fil des années, voire des mois, les déclarations publiques des décideurs présumés « libéraux », Vicki Caron est confrontée aux mutations étonnantes de ses héros, particulièrement en 1938-1939. L’extrême droite aurait déteint sur les plus modérés, tel le Temps : ce « porte-parole semi-officiel du Quai d’Orsay », traditionnel défenseur d’une politique « libérale » d’immigration, aurait fait volte-face depuis 1936 et se serait déchaîné en 1938, exigeant désormais avec éclat révision de la trop laxiste loi de naturalisation de 1927. Les juifs bien installés fermaient aussi l’accès aux arrivants, proposant, tel le sénateur de Haute-Saône Moïse Lévy, en avril 1938, de différer le droit de vote des naturalisés de fraîche date. En octobre, « le député conservateur de Moselle, Robert Schuman », futur héros de la geste « européenne », soutint un projet de loi en vue de réviser « toutes les naturalisations octroyées depuis [non pas 1927] mais 1919 » ‑ « hostilité aux immigrés […] typique de nombreux hommes politiques des partis chrétiens-démocrates, particulièrement en Alsace et en Lorraine »[18].

Bref, le « déluge » incontrôlable de 1938 aurait raidi les décideurs (politiques) français débordés. Et inspiré les décrets-lois xénophobes se succédant en rafale depuis mai, juste après la constitution du cabinet (radical) Daladier (10 avril), sous la houlette d’Albert Sarraut, ministre de l’intérieur, qui répétait à l’envi, sur fond de rafles policières, que « le point de saturation [était] atteint, sinon dépassé ». C’est ainsi que le leader radical justifia après Munich le refus de visa français aux juifs tchèques violant la promesse antérieurement faite d’accueillir des « réfugiés tchèques » : ce veto en orienta 2 000, dont 60% juifs « au moins », surtout vers l’Angleterre. Mais, après un long alignement sur Berlin, illustré par « l’affaire Grynszpan » consécutive à l’exécution, le 7 novembre 1938, du conseiller de l’ambassade d’Allemagne Ernst vom Rath (Paris n’osa pas même murmurer contre la Nuit de Cristal, au contraire de Washington et Londres, pourtant aussi « apaiseurs ») et par le décret-loi xénophobe du 12 novembre assénant des coups terribles[19], les « courants contraires (crosscurrents) de 1939 » auraient infléchi le cours jusqu’alors dominant (mainstream).

La xénophobie aurait subi le « tournant » de la politique extérieure consécutif à la destruction définitive de la Tchécoslovaquie, le 15 mars 1939, ses tenants se montrant sensibles aux effets, plus cruels que prévu et finalement néfastes à la France, de leur politique de verrouillage et d’internement. À la rigueur auraient fait place non seulement la compassion, mais la conviction que la France affaiblie en tous domaines (face à qui?) avait besoin de ce flux d’étrangers (contre qui?). Ainsi aurait aussi été enregistré « un tournant majeur dans la politique envers les réfugiés », reflétant à la fois les « exigences militaires », les besoins économiques (de main-d’œuvre) et la perception, aussi aiguë que tardive, du déficit démographique. Se multiplièrent les partisans sonores, politiques, journalistes, etc. de cette nouvelle ligne, impliquant intégration rapide de ces étrangers tardivement bienvenus. Dans le camp de ceux qui avaient guerroyé contre la loi de naturalisation de 1927 et prôné la dénaturalisation des juifs ‑ tels les parlementaires de droite Louis Marin et Fernand-Laurent, le 8 décembre 1938 – dont la Pologne, la Roumanie et la Hongrie avaient fourni le modèle en 1936-1938[20], surgirent désormais des partisans de naturalisation accélérée et de conscription des étrangers : dans des corps, cependant, où les intéressés ne verraient jamais les soldats allemands de la vraie guerre à venir, telle la Légion étrangère.

Mais Mme Caron, qui décrit par le menu, sans s’en étonner, ces brusques conversions de mars[21] et ne commente pas l’accueil simultané des réfugiés espagnols en camps de concentration inhumains, doit bien relever la reconversion à nouveau fulgurante des humanistes à chronologie et géométrie variables. Les bontés printanières furent suivies à l’été d’un terrible durcissement et à l’automne de l’internement en masse, dans des conditions effroyables, des étrangers ayant fui le nazisme. Comment comprendre, au vu des objectifs patriotiques proclamés de mars à août 1939, que, outre des centaines de milliers d’Espagnols, dont nombre de combattants éprouvés (exclus de cette étude), près de 18 000 juifs, résolus avant et après le 3 septembre à en découdre avec le Reich mais strictement interdits d’enrôlement dans l’armée régulière, aient été parqués en camps de concentration et soumis à des « conditions de vie […] épouvantables »? Ces hommes, estimés pendant cinq mois vitaux pour l’économie, l’armée (sauf celle supposée combattre) et la démographie françaises[22], auraient donc été sacrifiés à « l’hystérie de Cinquième Colonne » : le gouvernement ne voulait plus connaître, dans son émoi, que des « étrangers ennemis ». Quelle « occasion significative » perdue, « emblématique de l’ineptie politique et du manque de détermination qui conduisirent à la débâcle de juin 1940. »

L’auteure consacre un chapitre à « l’occasion perdue » d’exploiter des ressources si précieuses. Confrontée aux antagonismes entre les proclamations sonores du « tournant » et le sort effectif des « indésirables », elle finit par douter de ses sources. Pourquoi, comme l’avait déploré l’émigré Erich Noth, « la France » prit-elle la responsabilité, en renonçant au « criblage » des camps susceptible de séparer le bon grain de l’ivraie des espions, de « perdre un vaste réservoir de forces combattantes »? Pourquoi fut-elle la seule à pratiquer cette politique absurde, au contraire de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Angleterre? L’auteure donne pour preuve du caractère imprévu du nouveau « tournant » la construction de « la plupart des camps au dernier moment ». Mais elle concède les lourdes exceptions, qui anéantissent l’improvisation alléguée, du camp de Rieucros, bâti pour « les femmes [étrangères] politiquement suspectes » (communistes) depuis janvier 1939, et des « camps déjà en place pour les Espagnols ».

Il lui faut donc, une fois de plus, invoquer « les peurs de la Cinquième Colonne » et se convaincre que la présumée trahison communiste peut seule expliquer l’inexplicable : « il semble donc que c’est un événement spécifique intervenu à la veille de la guerre qui fit pencher la balance en faveur d’une politique d’internements de masse, et il n’y a guère de doute que cet incident fut le pacte de non-agression nazi-soviétique ». Mais en quoi cette hypothèse non étayée (et fausse) règle-t-elle la question soulevée deux pages avant ? : « on ne peut régler définitivement même aujourd’hui » (1999) la question de savoir « pourquoi la France opta en faveur d’internements globaux […] alors que la grande majorité des réfugiés d’Europe centrale et orientale étaient notoirement antifascistes […] puisque le gouvernement n’a pas encore autorisé la consultation des fonds d’archives pertinents. »[23]

Les exécutants étatiques rassérénés…

Ceux-ci, désormais accessibles, balaient nombre d’hypothèses et d’affirmations antérieures, et l’idée que les « indésirables » menacèrent la paix ou l’« attach[ement] à la paix » ou nourrirent « les peurs de la Cinquième Colonne » de tous les Français ou presque. Expressions qui, si on lit attentivement Ralph Schor et Vicki Caron, ne décrivent guère que, soit la peur d’une guerre reconnue inévitable, soit la terreur de contrarier l’Allemagne. Les dirigeants français ne montrèrent en effet aucune répulsion pour la « Cinquième Colonne », avérée, des délégués, officiels ou officieux, des États « révisionnistes » ou « revanchards » affairés à réviser les traités d’après-guerre. L’appareil d’État au complet s’appliqua à ménager l’Italie et l’Allemagne, seules susceptibles de présenter des « menaces pour la sécurité nationale », celle des frontières, à commencer par sa composante la plus concernée par la question, la police. Celle-ci surveilla leurs ressortissants, certes, de 0 à 24 heures et en tout lieu, mais ne s’inquiéta pas ou guère de leurs œuvres en France même.

Les autorités policières suprêmes, que Vichy allait, pour leur quasi-totalité, maintenir en poste, voire promouvoir, – promotion requise par l’intense activité des années d’Occupation ‑ montrèrent indifférence ou bienveillance à l’égard de la forte colonie nazie ou nazifiée, établie à Paris et sur tout le territoire avant et régulièrement grossie après le 31 janvier1933 : les mêmes passivité et indulgence qu’elles avaient manifestées d’emblée à l’Italie fasciste, toutes composantes étatiques réunies (ministres radicaux compris). De la tâche multiforme (espionnage stricto sensu inclus) confiée aux policiers allemands fourmillant sur le territoire national français, les services du ministère de l’intérieur et de la Préfecture de police n’ignoraient aucun détail. Et ce qui vaut pour eux vaut pour la Guerre et les Affaires étrangères : les trois ministères partageaient quotidiennement leurs renseignements, dans l’ensemble excellents, leurs antipathies (contre les « indésirables ») et leurs enthousiasmes (pour l’Apaisement).

Or, une des missions assignées aux représentants du Reich consistait à traquer les réfugiés communistes et/ou juifs, antinazis par définition, sauf les « faux » ou les « repentis », embauchés pour duper les précédents. La police française savait tout : nom des membres du NSDAP, des responsables policiers et des faux antinazis investis, objet et durée de leur mission, etc. Une circulaire du 7 juillet 1933 du contrôleur général des Affaires d’Alsace et Lorraine, A. Mallet, qui en recense, avec signalement, quatre « susceptibles d’être des agents de la police allemande avec mission d’enquêter sur les Allemands réfugiés à l’étranger » résume la routine des séries F7 des Archives nationales et GA ou BA (Renseignements généraux) de la Préfecture de police[24] : 1° le Dr Kindermann, actuellement en Alsace, a été « impliqué, en 1927, à Moscou, avec les nommés Wolscht et Dietrich, dans un procès d’espionnage. Le GPU lui reprochait d’être venu en Russie comme agent de l’organisation Consul (capitaine Ehrhardt). Par la suite il a été libéré sur intervention du gouvernement allemand », puis « autorisé [en mai 1933] par M. Goering à accompagner un groupe de journalistes suisses dans les prisons allemandes où sont enfermés les leaders communistes et socialistes et de constater les conditions normales dans lesquelles ils sont incarcérés, » l’intéressé veut « éclairer l’étranger (France, Suisse, Italie) sur ce point »; 2° Gerhard Giesecke, « ex-Oberleutnant de la Police prussienne et ancien communiste »; 3° Dr Heyl, membre du service de renseignements du NSDAP; 4° Paul Toller, alias Landau, « ancien commerçant juif de Berlin, ex-leader socialiste et communiste. Il a déclaré qu’il se rendrait à Paris pour y relever les adresses d’émigrés allemands » et s’y trouverait. Il convenait de « surveiller les agissements des individus signalés » pour en rendre compte[25], mais pas pour prendre la « série de précautions » contre la « menace pour la sécurité nationale » évoquée par Ralph Schor.

Cette routine de surveillance, bénédiction pour l’historien, ne visait en aucune façon la « Cinquième Colonne » : toute éventuelle exclusion d’agent hitlérien était d’ailleurs immédiatement suivie de l’envoi de son remplaçant, en toute connaissance (française) de cause; et le gibier le plus spectaculaire était soigneusement ménagé à la demande explicite des ministres de l’Intérieur ou des Affaires étrangères. À l’inverse, les rouges (étrangers comme vernaculaires) et/ou juifs étrangers, allemands inclus, figuraient en tête des listes françaises d’« indésirables ». Ici, comme il ressort du rapport d’août 1933 du même Mallet sur l’efficace action des « commissaires spéciaux aux frontières, […] conformément aux instructions de MM. les préfets, […] suivant les directives pratiques d’application que je leur ai transmises », il ne s’agissait pas de simple « surveillance » mais d’expulsion (vers le Reich) d’antinazis avérés : « de nombreux refoulements ont été opérés, des arrêtés d’expulsion […] ont été pris à l’égard d’étrangers déjà entrés […]. Plusieurs d’entre eux ont été déférés aux tribunaux pour délits divers (usage de fausses pièces d’identité, en particulier). »[26]

Les performances policières allemandes faisaient l’admiration des autorités françaises, civiles et militaires, tant avant l’ère nazie que pendant, contre les ennemis communs. Quelle différence de nature y avait-il entre les chasses aux communistes allemands et français, juifs ou non? Mallet s’inquiétait autant de la propagande antinazie « dangereuse pour l’ordre public » diffusée par le « nommé Wodli, Georges, secrétaire du Syndicat unitaire des cheminots d’Alsace et de Lorraine »[27] (« Français, aryen, […] ajusteur » que la police de Bousquet arrêta à Chatou en octobre 1942[28] avant de le livrer à la Gestapo, qui le tortura à mort à Strasbourg en 1943[29]) que le commissaire spécial de Saint-Louis des projets du communiste allemand Eugen Seidt, venu en France « muni de faux papiers » : le premier se félicita d’avoir « fait refouler sur l’expéditeur un envoi de 1 200 brochures » antinazies en allemand, « imprimées à Bâle (Suisse) » destinées au militant français; le second d’avoir le 13 septembre renvoyé et remis à la police de Bâle le valeureux Seidt, « être intelligent décidé, susceptible d’accomplir les missions les plus dangereuses »[30]. La police française n’était pas moins émoustillée que l’armée, début janvier 1933, par « la répression du communisme sous toutes ses formes d’activité » pratiquée en Allemagne depuis Brüning et surtout depuis le coup d’État en Prusse [juillet 1932], et par les perspectives qu’ouvrait à ce sujet l’avènement prochain des hitlériens. Et ce d’autant plus que « la répression internationale du communisme » avait pris forme fin 1932, à l’initiative du « chef de la police politique prussienne » : « La France et l’Angleterre auraient détaché un commissaire de police à Berlin, et inversement, un commissaire de police allemand aurait été détaché à Paris et à Londres »[31].

Tout l’appareil d’État, Affaires étrangères comprises, était au diapason. L’antisémitisme s’y exprima précocement, avec une virulence qui n’attendit pas les sarcasmes d’avril 1938 de Georges Bonnet à destination de son compère de l’Intérieur Sarraut contre « les Israélites polonais » trop nombreux, sabotant la haute « qualité [traditionnelle…] de notre production artisanale » et « encombr[ant] nos établissements hospitaliers [… vu la fréquence de leurs] déficiences physiques et même [leurs] tares héréditaires »[32] ou sa flagornerie de décembre 1938 à l’égard de Ribbentrop, qu’il félicita du règlement allemand de « la question juive », modèle pour la France qui se proposait aussi de transférer « 10 000 juifs ailleurs », par exemple « à Madagascar »[33]. Comme Bonnet, la partie de l’administration policière la plus violemment xénophobe, antisémite et anticommuniste prépara tôt ses exploits et son ascension vichystes[34]. Dès 1933, elle déplora la présence d’« une véritable colonie judéo-allemande […] formée depuis quelques mois avenue des Champs-Élysées » et plus généralement « l’afflux des réfugiés israélites à Paris […qui] se signal[ai]ent au public par leur type sémite, parfois très marqué, par leur langue et par leurs journaux en allemand ou yiddish, et ceci d’autant plus qu’ils [avaie]nt toujours tendance à se grouper et à se retrouver aux mêmes endroits »[35]. La sous-direction des étrangers et passeports ‑ noyau de la célèbre « direction des étrangers et des Affaires juives » ou « Service juif » de Jean François et André Tulard, qui dès l’arrivée de l’occupant concocta sous la houlette de son préfet de police Roger Langeron le « fichier juif »[36] ‑ se porta en novembre 1933 (comme Paul-Boncour) garante du traitement débonnaire et légitimement ciblé des juifs allemands : « faut-il dire que l’exclusion fut prononcée contre tous les juifs sans distinction d’origine ou de sentiments? Certes, non! À l’heure actuelle il reste encore des juifs en Allemagne et qui se portent bien – nos consuls sont là pour le dire. » Et elle anticipa ou sollicita une hostilité qui ne s’était pas déclarée : « L’installation d’un trop grand nombre de réfugiés juifs dans nos grands centres ne laisse pas d’être inquiétante pour l’avenir, des mécontentements de toutes sortes peuvent se manifester : à gauche, des employés sans travail, par l’intermédiaire de certains syndicats, peuvent faire entendre bruyamment leurs voix; au centre, des commerçants à bout de patience peuvent faire intervenir énergiquement leur chambre syndicale; à droite, les nationalistes peuvent, de leur côté, réagir du point de vue sécurité du pays. L’opinion publique est prompte à s’enflammer, le Parisien est cocardier, surtout dans la rue […]. De tout cela peut naître un antisémitisme combiné dont on ne saurait prévoir les conséquences funestes », etc.[37]

Antisémite, certes, mais dotée de bon sens et de renseignements solides, la police clama d’emblée que les juifs fuyant leur pays, si gravement menacés par l’avènement du nazisme, ne pouvaient, dans leur masse, être « des agents secrets d’Hitler ». La sous-direction des étrangers et des passeports de la Préfecture de police déjà citée opposa cette catégorie à celle des rares réfugiés « républicains » de Weimar ralliés à l’hitlérisme triomphant avant ou après janvier 1933 : « S’il n’est pas douteux que quelques observateurs curieux, à la solde d’Hitler, figurent parmi les réfugiés israélites, on peut estimer que dans l’ensemble ceux-ci ne sont pas inquiétants en ce qui concerne la défense nationale (en dehors de l’appât du gain, quelles bonnes raisons auraient-ils de “travailler” pour l’Allemagne?) Il ne saurait en être de même de tous les réfugiés politiques, à étiquette républicaine ou social-démocrate. Accueillis, eux aussi par des comités politiques et mis en œuvre dans les mêmes conditions de facilité, ils sont assurément en petite minorité à côté des réfugiés israélites (dans la proportion de 1 à 10), mais ce sont pour la plupart de vrais Allemands, cent pour cent, et qui, il ne faut pas l’oublier, n’ont pas quitté leur pays sans esprit de retour. C’est donc parmi eux qu’il semblerait que doivent se trouver le plus grand nombre d’individus à faire surveiller par nos services de contre-espionnage. »[38] Mais, comme je l’ai dit, la nazification galopante des Allemands « aryens » de France et l’espionnage hitlérien, également avérés et surveillés, ne taraudaient en général pas les chefs de la police.

… d’une stratégie globale du grand capital

Les voies étrangères de la casse des salaires

Les sources originales balaient la thèse des « peurs de Cinquième Colonne » partagées par les décideurs français comme origine du mauvais traitement des « indésirables ». Elles prouvent surtout que les vrais décideurs n’étaient ni parlementaires ni ministres ni fonctionnaires ni publicistes faiseurs d’opinion. Ces derniers n’avaient pas la haute main sur la politique de la France, pas plus en matière de gestion des flux migratoires ou de propagande contre les « indésirables » que sur tout le reste. Le rejet des « immigrés » ne saurait être attribué à une « opinion publique » indéterminée faisant pression sur ses dirigeants politiques ou au « lobby » protectionniste des petite et moyenne bourgeoisies[39].

Car, derrière ce décor, œuvraient « les chefs héréditaires de l’économie française, qui ont toujours voulu demeurer dans l’ombre », ces « grands féodaux héréditaires [dont] on ne voit pas apparaître les noms », mais au service desquels s’activaient des « animateurs de 1ère classe », financiers ou politico-idéologiques[40]. On trouvera ailleurs une présentation de ces grands groupes dirigeant l’économie française depuis le 19e siècle, à la tête desquels se hissa en 1922 « la synarchie-qui-n’existe-pas » : ce comité directeur de la haute banque et de la grande industrie, Banque de France, Comité des Forges et Comité des houillères, se (re)constitua avec pour objectif, entre autres, d’établir une dictature politique qui lèverait tous les obstacles à la casse des salaires[41].

D’une part, l’immigration avait depuis les années 1880 permis la maximisation du profit monopoliste dans une France à la démographie affaiblie par le durable « compromis » forcé entre grande bourgeoisie triomphante et paysannerie propriétaire[42]. Ainsi avaient été cumulés les gains économiques d’un afflux d’étrangers « concurrentiels » et les atouts politiques de leur mise en quarantaine, la xénophobie facilitant le contrôle idéologique et politique de la population. Les vertus de l’importation de main-d’œuvre, démontrées dans la phase de « rationalisation » de la seconde moitié des années 1920, ne s’émoussèrent pas avec la crise systémique. Ralph Schor suggère d’ailleurs que, malgré les apparences contraires, rien ne changea à cet égard entre « prospérité » et crise. Le grand capital français, généreusement subventionné, avait massivement recruté, outre des coloniaux, des étrangers. L’État français avait concédé à la « Société générale d’immigration », anonyme et privée, fondée en mai 1924, le « quasi-monopole de recrutement collectif » de la main-d’œuvre étrangère : un des symboles du grand capital, tant par son président, le comte Édouard de Warren, délégué parlementaire du Comité des Forges (ou de la droite sidérurgique de Meurthe-et-Moselle), que par son vice-président Henri de Peyerimhoff, président du Comité des houillères, un des douze fondateurs de 1922 de la synarchie et de l’ancêtre direct du Comité France-Allemagne créé avec le cartel de l’acier (septembre 1926). Ce club financier des « négriers », « trafiquants de chair humaine », « marchands d’hommes »[43] recourut officiellement à l’appareil d’État pour se débarrasser des gêneurs, pendant la crise, au motif, souvent, de propagande bolchevique. « Les pouvoirs publics exercèrent des pressions discrètes sur les grandes entreprises pour qu’elles renvoient un nombre important d’immigrés ». Mais celles-ci, écrit Schor, agirent à leur guise : « le patronat restait pratiquement maître du choix de ses salariés », ce qui tua dans l’œuf « la loi du 10 août 1932 » supposée protéger « la main-d’œuvre nationale »[44]. L’immigration « économique » classique demeurait en temps de crise un instrument essentiel de la casse du salaire.

D’autre part, la stratégie extérieure du capital financier, qui maîtrisait, malgré la légende inverse[45], la politique extérieure au moins autant que l’intérieure, alla dans le même sens migratoire et politique. Elle entretint le flux, ou l’accrut considérablement, et l’obsession des « indésirables » grandit au même rythme dans la France importatrice de main-d’œuvre. L’option fasciste – une des faces de la casse des salaires – ne fut pas à usage ou utilité exclusivement interne. Les milieux français intéressés, gros créanciers de l’Allemagne, œuvrèrent avec zèle au triomphe de la formule hitlérienne : François-Poncet, délégué direct du Comité des Forges, comme ambassadeur de France à Berlin depuis septembre 1931, s’employa (parmi d’autres) à faire aboutir cette solution politique jugée la meilleure en vue du règlement de la dette extérieure allemande sans pertes pour la haute banque étrangère représentée (du côté français, via la Banque de France) au sein de la Banque des règlements internationaux. L’avènement au pouvoir du NSDAP passait, nul ne l’ignorait, par l’éviction de plusieurs catégories de population proclamées ennemies par les hitlériens et leurs divers alliés (nationaux-allemands en tête) : leur départ d’Allemagne suivrait inéluctablement la victoire de la coalition de droite sans exclusive, solution d’« union nationale », sur le modèle d’« union nationale » donné par la France au monde en 1926, que le gouverneur de la Banque de France Clément Moret prôna le 10 juillet 1931 (comme si c’était nécessaire) à son homologue de la Reichsbank Hans Luther[46].

Appuyer l’extrême droitisation du Reich depuis la crise tout en poussant à l’arrivée des hitlériens aux affaires signifiait avoir à gérer une émigration notable, vu la certitude du départ en masse de Rhénans, anciennement autonomistes, et des juifs. « Après l’évacuation de Mayence en 1930, un certain nombre de Rhénans, fuyant les mauvais traitements ou même le massacre, ont cherché un refuge sur notre territoire et sont établis dans nos départements de l’Est », rappela la Sûreté générale début 1933. « Les progrès ininterrompus du mouvement raciste, permettant d’envisager la prise du pouvoir par Hitler, ont, de longue date, fait prévoir de nouvelles proscriptions. Cette éventualité en particulier fait l’objet de la note n° 7461 du 26 juillet 1932 », etc.[47]

La ligne extérieure choisie pour la France généralisa les « proscriptions », dans le Reich et autour de lui. L’Apaisement, mis en œuvre de façon définitive depuis les négociations sur le Plan Dawes (1924), inséparable du soutien apporté à la solution nazie, consista à ne gêner en rien les options extérieures du client, énorme emprunteur et associé allemand. Celui-ci avait de longue date reçu feu vert à son réarmement clandestin, auquel l’abandon anticipé de la Rhénanie, en 1930, donna des ailes. À l’heure hitlérienne de l’expansion sans guerre, les milieux financiers cherchèrent un accord à tout prix en Sarre (1934-1935), sur la Rhénanie officiellement réarmée (mars 1936), puis hors du territoire allemand : partout où le Reich prétendait s’étendre, de l’Autriche aux États successeurs, ce paradis financier français bâti à la faveur de la victoire française de 1918 mais transformé en boulet par la crise. L’abandon total des zones concernées – « les mains libres » pour le Reich à l’Est et pas seulement en URSS – fut imposé à l’État français bien avant l’ère Georges Bonnet, « agent notoire des milieux dirigeants de l’économie (massgebende Wirtschaftskreise) » placé par eux aux Affaires étrangères dans le cabinet Daladier d’avril 1938, selon l’avis d’expert de l’ambassadeur d’Allemagne[48].

Outre qu’elle ruina toute « politique de revers », cette abdication eut les conséquences migratoires prévues : la chute dans l’escarcelle allemande de l’Autriche puis, en deux étapes, de la Tchécoslovaquie (sans parler de la livraison sans phrase à l’influence allemande des « alliés » polonais et roumains), entraîna le « déluge » présenté ci-dessus. L’intérêt du Reich, qui n’avait alors pas les moyens de conquérir le moindre territoire, était garanti à tout coup : gain de ressources considérable; fuite, notamment vers la France, des juifs spoliés, du Reich et du reste de l’Europe centrale et orientale; progression spectaculaire de l’antisémitisme, déjà si fort au début des années 1930 que Berlin considérait la création d’« un mouvement antisémite » comme la clé de la conquête idéologique du pays[49]. Dans le vrai « déluge », non juif, mais aussi « indésirable » puisque taxé (aussi) de « rouge », l’espagnol, la responsabilité directe du grand capital français fut aussi directement engagée que dans la sphère centre-européenne des abandons : la Banque de France, particulièrement acharnée contre la république, mena le bal[50].

Vicki Caron relie légitimement au « déluge » ce qu’elle appelle « l’aggravation de la situation internationale » de 1938; mais elle omet la responsabilité écrasante en la matière des vrais dirigeants, économiques, de la France et de leurs obligés politiques. Rien n’illustre mieux, et jusqu’à la caricature, cette contribution que le rôle exercé en Tchécoslovaquie par Eugène Schneider, maître absolu de la ligne du Quai d’Orsay et roi du jeune État, féal entre tous de la France, de sa naissance à son assassinat : il en fit fixer les frontières, exigeant que lui fût incorporé le territoire silésien de Teschen plutôt qu’à l’obligé polonais; il reçut en dot Skoda et presque tout ce qui comptait sur les plans industriel et bancaire dans cet ancien fief autrichien; dans les années de crise 1930-1938 il trouva maint prétexte à lâcher l’alliée chérie devenue pesante; il employa (entre autres) Le Temps à convaincre une partie des Français de l’excellence de cet abandon ‑ notamment via le grand juriste et cagoulard Raphaël Alibert, actif préparateur du putsch Pétain-Laval, et plume habituelle du journal, qu’il chargea en avril 1938 de foudroyer Prague en proclamant caduque l’alliance militaire franco-tchécoslovaque; il boucla l’affaire qui n’avait que trop duré en vendant son ex-trésor à Krupp (non sans obtenir surcroît de compensations financières du contribuable français) en décembre 1938, deux mois après avoir obtenu des dirigeants politiques français à la conférence de Munich la première étape de la cession complète du pays au Reich[51].

Mme Caron approche pourtant le cœur du problème, en mentionnant le quotidien prestigieux ou tel homme politique. Le Temps, dont elle fait grand cas, n’était le porte-parole du Quai d’Orsay que parce qu’il appartenait au Comité des Forges, tuteur de la politique extérieure française : à 80% depuis l’automne 1933, à 100% depuis l’automne 1934, après avoir été partagé longtemps avec les Comités des houillères et des assurances[52]. Le très « conservateur » Robert Schuman – « révisionniste » territorial précoce et sonore, à la prose et aux pratiques alignées sur les ligues ‑ « député catholique de Moselle », devait sa carrière politique, comme son prédécesseur Poincaré, à la dynastie Wendel, aussi diligente que Schneider dans l’Apaisement[53].

Un grand patronat à l’initiative économique et politique, à tous les stades

Le club des décideurs ne faisait pas simplement « pression » sur l’État, il élaborait et guidait sa politique, sur les plans intérieur et extérieur. La Banque de France rédigeait, les PV de son seul conseil général l’attestent, toutes les décisions que signait officiellement le ministre des Finances. Le ministère du Commerce était aux ordres de la chambre de commerce de Paris, auquel l’État avait remis la gestion directe du commerce extérieur. Les grands groupes dictaient la politique extérieure, qu’appliquaient les hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay, de même origine qu’eux et qui, à leur retraite, fréquentaient leurs conseils d’administration. Il en allait de même pour les officiers supérieurs, tel Weygand, dont la retraite, prise en 1935, fut dorée, comme celle de Gaston Doumergue, par « la Compagnie internationale du canal de Suez » au tarif de « 600 000 frs par an »[54]. La police était au service quotidien et immédiat des directions d’entreprises, comme le prouve la correspondance nourrie de François Lehideux, administrateur-délégué puis directeur général de la Société anonyme des usines Renault avec les plus hautes autorités policières parisiennes (préfet de police et de la Seine) et nationales (ministère de l’intérieur)[55].

La chasse à l’indésirable relevait de l’initiative apparente des seuls idéologues et politiques, fascistes ou non. Mais, grande presse, partis de droite dits « républicains » (sans oublier la gauche compréhensive, fraction syndicale incluse), groupuscules, hommes de main, etc., le grand capital les finançait tous et guidait leur action, pour entretenir ou faire flamber la vindicte contre les rouges réels ou présumés et les étrangers « indésirables ».Tous les partis, mouvements et ligues de droite, dite « républicaine » ou extrême, du plus gros ou du plus notoire aux plus obscurs et groupusculaires, du style « Association pour la défense des intérêts communs de l’industrie, du commerce, de l’agriculture » (ADCIA, 55 rue de Châteaudun), fondée 16 octobre 1936[56] ou « Comité d’action des chômeurs français antirévolutionnaires », créé en janvier 1938 6 rue de la Roquette et transféré en septembre 2 rue de Provence[57], émargeaient aux caisses patronales et soutenaient la ligne prescrite (je néglige ici le financement fasciste et nazi étranger)[58]. Tous les ministres étaient soudés aux milieux financiers, dirigeants socialistes compris. Les plus violents contre les « indésirables », des radicaux (Bonnet) à la droite (Flandin), étaient connus comme leurs porte-parole directs. L’« indésirable » était tout bénéfice, sur les plans économique et politique. 1°: le « déluge » permettait aux fractions les plus concentrées du capital (peu concurrencées par les arrivants, si riches qu’ils fussent) d’alourdir la pression sur les salaires. 2°: le bénéfice politique était complet. Le féroce combat quotidien contre « l’indésirable » développait la base de masse du fascisme, avant tout dans la petite et moyenne bourgeoisie directement concurrencée, mais aussi parmi les salariés. Ingo Kolboom, qui impute surtout au choc éprouvé en 1936 des pratiques installées bien avant que la classe ouvrière se fût mise en branle, a bien analysé ce déguisement systématique des divers organismes du capital le plus concentré en porte-drapeau du petit capital frustré[59].

Au jour même du « boycott » juif en Allemagne, le 1er avril 1933, la Sûreté générale releva avec intérêt l’injonction adressée par la CGPF à l’État pour l’enjoindre de freiner l’afflux des « Israélites allemands [qui,…] devant la menace hitlérienne, [s’étaient] réfugiés en France, principalement dans les départements de l’Est » : « une partie des proscrits manifestent l’intention d’installer des usines ou des ateliers dans notre pays, […] d’autres louent des boutiques et y vendent les marchandises les plus diverses. La Confédération attire l’attention du gouvernement sur la concurrence des émigrés, qui, étant donnée la crise actuelle, n’est pas sans provoquer vivement les industriels et les commerçants français. Elle demande que les pouvoirs publics exercent un contrôle strict sur les réfugiés et veillent à ce que l’installation de nombreux commerces et industrie, localisées dans même région, ne portent pas préjudice aux entreprises qui y fonctionnent actuellement. »[60] Tous les groupes diffuseurs de propagande antisémite s’attelèrent à la tâche, ainsi en Alsace-Moselle, région particulièrement touchée (et proie privilégiée du Reich, via l’« autonomisme ») : les chefs nazis se réjouissent, nota le commissaire spécial de Forbach en juin, « de l’effet produit en Moselle » par la distribution de tracts antisémites, et de « l’immigration des juifs en Alsace et en Lorraine » appelée à se renforcer, « parce qu’ils espèrent provoquer ainsi un certain mécontentement dans la population indigène contre ces éléments juifs étrangers et, par-là, faciliter l’adoption des idées fascistes par les habitants de notre région de l’Est. »[61]

La propagande contre les indésirables enfla au fil des ans et du « déluge », sur fond de « stratégie [patronale] de la tension », exécutée depuis 1936 et surtout 1937 sur ordre des synarques par la Cagoule, unificatrice des ligues. Elle se déploya en l’année austro-tchécoslovaque 1938, où Bonnet s’employa personnellement à aggraver le sort des juifs polonais transformés par Varsovie en apatrides, avec la complicité du cagoulard Léon Noël, créature de Laval et éminence du Comité France-Allemagne, ancien directeur de la Sûreté nationale mué en ambassadeur de France[62]. Le grand patronat mit la main à la déferlante de décrets xénophobes Daladier-Sarraut et consorts qui suivit la nomination de Daladier. Lequel avait été haut placé sur la liste des candidats dictateurs du « gouvernement fort en France » ou « très fort » dont André François-Poncet avait dès novembre-décembre 1933 annoncé l’imminence à Hitler et à ses ministres[63].

Le 31 mai 1938, le président de la chambre de commerce de Paris, synarcho-cagoulard d’envergure, Louis Férasson, intime du tandem Daladier-Bonnet et de divers autres ministres, se vanta (selon son habitude) devant ses mandants (l’assemblée des présidents de chambres de commerce) de guider les ministres signataires, et de pouvoir tout obtenir « du ministre du commerce ». Saluant « l’œuvre […] particulièrement heureuse », quoique très insuffisante, « déjà accomplie » par le présent cabinet, objet d’une « lettre au président du Conseil » qui « paraîtra[it] ce soir dans la grande Presse »[64], il annonça à ses pairs que le « gouvernement » empêcherait bientôt définitivement « tous les indésirables d’Allemagne, de Pologne ou d’ailleurs [de venir…] s’installer en France à la place des Français ». L’État devait appliquer aux « artisans et commerçants étrangers » le même régime « de règles strictes et [de…] contrôle sévère » qu’aux « travailleurs étrangers », c’est-à-dire « modifier […] le régime de la naturalisation » – fixé par la loi du 10 août 1927[65] – « pour éviter que cette réglementation puisse être tournée par l’octroi de la naturalisation française aux étrangers ». Serait bientôt appliqué le vœu de l’assemblée, « un texte assez dur » voté à l’unanimité à la demande du puissant président de Lille, Pierre Thiriez :

« L’Assemblée des présidents des chambres de commerce,

Considérant que le nombre des commerçants étrangers exerçant leur activité sur le territoire français ne cesse de croître;

Considérant que beaucoup de ces étrangers n’offrent aucune garantie de moralité ou de solvabilité;

Considérant que le décret-loi du 8 août 1935 a prévu des mesures spéciales de protection contre la concurrence faite par les artisans étrangers aux artisans français et qu’il convient de les étendre aux commerçants,

Émet le vœu;

1° que toute demande d’inscription au registre du commerce établie par un étranger fasse l’objet d’une enquête sur les antécédents judiciaires, de la moralité, les ressources financières du requérant, et que cette demande soit accompagnée d’un passeport sanitaire qui devrait être exigé de tous les étrangers pénétrant sur le territoire français avec l’intention de s’y établir.

2° qu’au cours de cette enquête, la Chambre de commerce intéressée soit appelée à donner son avis et qu’il ne puisse être passé outre à un avis défavorable de sa part;

3° que la législation en vigueur concernant la faillite, la banqueroute simple, la banqueroute frauduleuse et tous agissements irréguliers et frauduleux, soit appliquée strictement et sévèrement aux commerçants étrangers coupables de ces agissements;

4° qu’en matière de naturalisation, il ne puisse être passé outre aux avis défavorables que les Chambres de commerce, que la loi oblige à consulter sur les demandes de naturalisation des commerçants étrangers, peuvent être amenées à donner. »[66]

Le 8 novembre, à quelques semaines d’une retentissante victoire, soigneusement préparée, sur les ouvriers français et étrangers, Férasson célébra les progrès engrangés, et l’issue imminente : « j’ai demandé au conseil national économique dont je suis vice-président un maximum de présidents de chambres de commerce « pour faire partie de cette Commission spéciale […d’]enquête sur l’organisation industrielle […] et c’est pour cela qu’on m’en a accordé 4, plus Paris, c’est-à-dire 5, puisque j’y suis à un autre titre ». Il n’y avait pas lieu de rappeler dans notre vœu d’aujourd’hui celui de mai « sur la question des étrangers […]. La réglementation du travail des étrangers […] actuellement à l’étude […] sera très sévère. J’ai moi-même fait des interventions auprès du président du Conseil et de différents ministres et la Chambre de commerce de Paris a pris plusieurs délibérations pour appuyer les démarches que j’ai faites ». Pour les industriels et commerçants, « la commission de législation commerciale qui siège près du ministre du Commerce […] est très favorable à la modification du statut de l’établissement des étrangers en France et […] nous avons presque position acquise ». Le débat, dominé par de grands industriels, futurs dignitaires de Vichy, avait été de la même eau : Thiriez, déjà présenté, et Paul Charbin, président de Lyon, y tinrent des propos d’ordinaire prêtés à la petite bourgeoisie, l’un tonnant contre ces étrangers qui « s’acoquinent avec un de leurs compatriotes qui a un fonds de commerce, et on fait du commerce noir »; l’autre exigeant « qu’un décret intervienne dans le plus bref délai possible […car] nous avons énormément trop [sic] d’étrangers qui s’installent avec une facilité formidable »[67].

Le 7 février 1939, Louis Férasson confirma avoir obtenu pleine satisfaction sur « la réforme du registre du commerce », nonobstant telle pudeur formelle du décret : « Nous avions demandé au Ministère que l’établissement des cartes de commerçants et industriels étrangers soit fait sur avis des Chambres de commerce; cela n’a pas été possible dans le décret, mais néanmoins, je puis vous assurer de la part du Ministère, qu’il en sera ainsi. »[68]

François-Poncet, liquidateur en chef de la Tchécoslovaquie à son poste berlinois, fit valoir devant un diplomate italien, à la veille de gagner l’ambassade de France à Rome, les progrès en cours de « la fascisation de la démocratie » qui déboucherait bientôt sur la dictature[69] stricto sensu. Dans le succès de « cette prise du pouvoir par une minorité qui mijotait depuis longtemps, mais qui n’a eu sa chance que grâce à la défaite » ‑ aveu (partiel) de François Bloch-Lainé, en 1996, de sa connaissance du complot contre la république ‑, la longue guerre conduite contre les « indésirables » étrangers avait en effet compté pour beaucoup : « c’est cette minorité qui a réanimé sans difficulté l’antisémitisme, l’antimaçonnisme, l’anticommunisme, sous le couvert de l’État dont nous étions les agents, dont nous n’avions pas suivi la partie émigrée à Londres »[70].

Les sources longtemps verrouillées nous mènent loin de la xénophobie spontanée ou de l’effroi d’une « Cinquième Colonne » unissant dominés et dominants exaspérés par « le déluge » des intrus.

[1] P/3796 (Direction sûreté générale, devenue « nationale » en 1934), « Renseignement », Paris, 31 octobre 1922, F7, 12951, « notes Jean » sur les activités des partis et hommes politiques, la situation financière et la politique extérieure, 1918-1920 et 1922, AN.

[2] Annie Lacroix-Riz, « La gestion étatique du travailleur étranger dans la France des années trente, reflet de la priorité de l’ennemi intérieur : les cas polonais et yougoslave, in Pilar González-Bernaldo, Manuela Martini et Marie-Louise Pelus-Kaplan, dir., Étrangers et Sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 127-138.

[3] Gérard Noiriel, Les origines républicaines de Vichy, Paris, Hachette, 1999, et Lacroix-Riz, L’histoire contemporaine toujours sous influence, Paris, Le temps des cerises, 2012, p. 199 et n. 329.

[4] « Jusqu’à présent aucun exode d’Allemands venant se réfugier en France » n’a été enregistré, lettre 1115 du contrôleur général au ministre de l’intérieur, Strasbourg, 6 mars 1933, F7 (police générale), 13430, Allemagne, janvier-juin 1933, Archives nationales (plus loin AN).

[5] Lettre sans numéro du commissaire spécial au préfet de Moselle, Forbach, 4 mai 1933, F7, 13430, AN.

[6] RGPP, 24 octobre 1933, BA, 1814, réfugiés allemands, archives de la Préfecture de police (plus loin APP), véritable mine sur le sujet.

[7] Lettre (Bureau du contrôle des étrangers) du MAE au ministre de l’Intérieur, 19 octobre 1933, F7, 13431, Allemagne, juillet-décembre 1933 (+3 documents de 1934-1935), AN.

[8] RGPP, 24 octobre 1933, BA, 1814, réfugiés allemands, APP.

[9] Lettre 4302 du contrôleur général au directeur de la Sûreté générale, Strasbourg, 24 juillet 1933, F7, 13431, Allemagne, juillet-décembre 1933 (+3 documents de 1934-1935), AN.

[10] RGPP, 25 janvier 1938, BA, 1814, réfugiés allemands, APP.

[11] Vicki Caron, Uneasy asylum: France and the Jewish Refugee crisis, 1933-1942, Stanford, Stanford University Press, 1999, traduction, L’Asile incertain : La crise des réfugiés juifs en France 1933-1942, Paris, Taillandier, 2008, passim, « Le déluge » sert de titre au chap. 8, entre Anschluss et conférence d’Évian (mars-juillet 1938); effectif cité fin 1938, p. 210.

[12] Lacroix-Riz, De Munich à Vichy, l’assassinat de la 3e République, 1938-1940, Paris, Armand Colin, 2008, chap. 4 et 8 (plus loin, Munich).

[13] Tél. 252 Pétain, Saint-Sébastien, 28 juillet 1939, Documents diplomatiques français, 2, XVII, p. 573-574; Munich, p. 129-132.

[14] Ralph Schor, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, 1996, p. 156-160 (citation, 158).

[15] Titre d’une caricature de Roger Roy, Gringoire, 18 septembre 1936, représentant les voisins de la France, allemands, suisses, italiens et espagnols, soucieux de propreté chez eux, jetant sur la France leurs poubelles respectives de « juifs allemands », de « communistes », d’« antifascistes » et d’« anarchistes. « Frente Popular », reproduite dans le cahier d’illustrations de Munich (non paginé, entre les p. 184 et 185). Caricature antisémite, Ralph Schor, « Racisme et xénophobie à travers la caricature française (1919-1939) », Revue européenne de migrations internationales, 1988, vol. 4, n°-1-2 p. 141-155.

[16] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k407216z/f2.image.langFR.

[17] Schor, Histoire, « Les étrangers et la guerre », p. 160-161 (160-164) ; Caron, Asylum, p. 172 et 208.

[18] Caron, Asylum, p. 157, 194 et n. 40, p. 478 et 278-280. Notons que les Mosellans durent leur nationalité française à la défaite allemande de 1918 : le très clérical Schuman, issu d’une famille « dont aucun membre n’opta pour la France », avocat, soldat et fonctionnaire, demeura « loyaliste » au Reich jusqu’en novembre 1918, François Roth, Robert Schuman. 1886-1963. Du Lorrain des frontières au père de l’Europe, Paris, Fayard, 2008, p. 18, et Raymond Poidevin, Robert Schuman, homme d’État 1886-1963, Imprimerie nationale, 1986, p. 34-47.

[19] Caron, Asylum, chap. 9, « The impact of Appeasement » 187 sq., dont 190-191, Lacroix-Riz, Munich, p. 79-113, et Schor, Histoire, p. 159-160.

[20] Un des facteurs du « déluge de l’Anschluss à Évian » (titre du chap. 8), Caron, Uneasy asylum, chap. 8-9, p. 171 sq. ; Marin et Fernand-Laurent, p. 238.

[21] Caron, Asylum, chap. 10, p. 206-239.

[22] Sur l’escroquerie « démographique » qui invoqua après Munich l’urgence d’une politique d’immigration destinée à remplir les berceaux, et prépara l’ère vichyste, Paul-André Rosental, L’intelligence démographique, sciences et politiques des populations en France (1930-1960), Paris, Odile Jacob, 2003 p. 18-27, 62; index Sauvy et INED; et Lacroix-Riz, Le Choix de la défaite : les élites françaises dans les années 1930, Paris, Armand Colin, 2010, p. 531, et Munich, « Entre sacristie et hantise des berceaux vides », p. 103-105.

[23] Caron, Asylum, chap. 11, p. 240-267, dont p. 243-247. Faits, Choix, chap. 6-10, et Munich, passim.

[24] Sur la nazification de l’(énorme) appareil allemand en France préparant l’Occupation (ses principaux responsables revinrent à Paris depuis juin 1940) et l’excellente information quotidienne de l’État français, tous services confondus, jusqu’en 1939, Lacroix-Riz, Choix, chap. 4, 6 et passim. Cas italien, ibid.

[25] Note A.R, juillet (sic), circulaire 74, de Mallet, Strasbourg, 7 juillet 1933, F7, 13431, Allemagne, juillet-décembre 1933 (+3 documents de 1934-1935), AN.

[26] Lettre 4980 de Mallet au MI, Strasbourg, 21 août 1933, F7, 13431, AN.

[27] Lettre 4980 de Mallet au MI, Strasbourg, 21 août 1933, F7, 13431, AN.

[28] Répertoire BS2 (brigade spéciale n° 2 des [tortionnaires des] Renseignements généraux) 9 janvier 1942-20 mars 1943, avec les « affaires les plus importantes » du « dernier trimestre » de 1942, fiches d’arrestation de 65 militants, dont Wodli, p. 284, n° 485 (n° de dossier avec listes de militants communistes arrêtés pour « menées terroristes et complicités »), F7, 15333, René Bousquet 1942-1948, AN.

[29] http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Wodli.

[30] Lettre 4980 de Mallet au MI, Strasbourg, 21 août; lettres du CS de Saint-Louis au préfet du Haut-Rhin, 14 et 15 septembre, F7, 13431, AN.

[31] Renseignement 232 S.C.R.-2/II, « très bonne source », 6 janvier 1933, F7, 13430, AN.

[32] Lettre de Bonnet à Sarraut, 28 avril 1938, SDN, 2173, MAE. Détails, Munich, p. 88-89.

[33] Rapport Ribbentrop, Paris, 9 décembre 1938, Documents on German Foreign Policy (DGFP), D, IV, p. 481-2, et Munich, p. 24-25. Vicki Caron cite souvent Bonnet, Asylum, surtout chap. 8-9, dont l’entretien avec Ribbentrop du 7 décembre 1938, p. 203-204, et index.

[34] La série F7, 12950 à 12961, dite « notes Jean », sur les activités des partis et hommes politiques, la situation financière et la politique extérieure, 1918-1936 (manquent 1932, 1933 et presque tout 1934, lacunes comblées par d’autres sources, cf. infra), confirme « les origines républicaines de Vichy » (Noiriel). On connaît mal la biographie d’Occupation de Bonnet parce que l’occupant, qu’il servit jusqu’à son départ pour la Suisse fin 1943, jugea inutile ou nuisible de lui rendre le rôle politique public qu’il sollicitait de lui sans répit : elle est éclairée par les « archives de Berlin » (copies des fonds de l’Auswärtiges Amt transférées à Paris de juin 1945 à novembre 1948 dans le cadre de la procédure de la Haute Cour de Justice, W3, 347-358); j’en traiterai dans mon prochain livre, ainsi que de la répression policière.

[35] RGPP, 24 octobre 1933, BA 1814, réfugiés allemands, APP.

[36] Lacroix-Riz, Industriels et banquiers français sous l’Occupation, Paris, Armand Colin, 2013, p. 58-59 et 449.

[37] Rapport PP, SDÉP, 10 novembre 1933 (« étude d’ensemble des réfugiés israélites d’Allemagne » rédigée « d’un point de vue plutôt subjectif »), souligné par moi, BA, 1814, réfugiés allemands, APP.

[38] Ibid.

[39] Seule catégorie économique évoquée par Caron, Asylum.

[40] Lettre du 26 novembre 1941 d’un observateur de la synarchie, rappelant à son correspondant les informations « que je vous ai données depuis plusieurs années et surtout depuis juin 1940 », interceptée, W3, 222, Lehideux synarchie, AN.

[41] Lacroix-Riz, Choix, Munich, Industriels ; « La direction de la synarchie (1922-années 1930) », La Raison, n° 562, juin 2011, p. 17-21, et « La stratégie putschiste de la synarchie (1933-1939) », La Raison, n°568, février 2012, p. 17-20

[42] Par opposition à l’explosion ouvrière précocement née du « mouvement des enclosures » britanniques, Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration aux xixe et xxe siècles, Paris, Le Seuil, 1988.

[43] Sous-dossier SGI, BA, 2000, Sociétés franco-polonaises d’immigration, colonisation, APP; excellente présentation de la SGI; Schor, Histoire, p. 54-56. Lacroix-Riz, « La gestion », loc. cit.

[44] Schor, Histoire, p. 125-127, et Lacroix-Riz, Choix, passim.

[45] L’historiographie dominante converge toujours avec Jean-Baptiste Duroselle, Politique étrangère de la France, la décadence 1932-1939, Paris, Le Seuil, 1983 (1è éd., 1979), « Munich et l’économie », p. 372-381 : « la politique a devancé l’économie » (p. 375).

[46] Récit Moret de son entretien avec Luther, PV Conseil général BF, 16 juillet 1931, Archives BF.

[47] A‑2840 (SG), 1er avril 1933, F7, 13430, AN.

[48] Dépêche 229 de von Welczeck, Paris, 1er mai 1938, DGFP, D, II, p. 253-254.

[49] P. 8941, Paris, 1er août 1934, F7, 12963, AN.

[50] Choix, chap. 7, « Le test de la guerre d’Espagne, été 1936-mars 1939 », p. 328-377.

[51] Démonstration par les sources, Choix, chap. 2 (p. 79-84), 5, 8-10 ; Munich, chap. ; index des deux, Eugène Schneider, Aimé Lepercq, Raphaël Alibert et Skoda.

[52] RGPP 429 et sans réf., 18 décembre 1933; RGPP 181, 5 décembre 1934; Lucien Sampaix, « La presse : arme de classe. La grande vénalité du Temps organe du Comité des Forges », L’Humanité, 13 juin 1934; RGPP 429, 2 octobre 1934, GA, C, 25, Comité des Forges, APP; RGSN, 30 novembre 1933, F7, 14874, dossiers personnels d’hommes politiques de la 3e République, AN.

[53] Caron, Asylum, p. 194, et index Choix et Munich.

[54] Alexander Werth, The twilight of France, 1933-1940, New York, Harpers & Brothers Publishers, 1942, p. 23, et André Géraud (Pertinax), Les fossoyeurs : défaite militaire de la France, armistice, contre-révolution, New York, 1943, t. II, p. 45.

[55] Lacroix-Riz, Industriels, p. 46-53 (sur Lehideux, p. 49-52).

[56] RGSN 200/113, 29 décembre 1938, F7, 14999, lutte anticommuniste, 1929-1942, AN.

[57] RGSN, 26000/5 E, 22 novembre 1938; 200/113, 30 décembre 1938; fiche « exemple d’information donnée par l’ADCIA », 4 janvier 1939, etc., F7, 14999, AN.

[58] Financement, Choix et Munich, passim; Robert Soucy, French Fascism, the first wave, 1924-1933, et French Fascism, the second wave, 1933-1939, New Haven and London, Yale University Press, 1986 et 1995.

[59] Ingo Kolboom, La revanche des patrons. Le patronat français face au Front Populaire, Paris, Flammarion, 1986; Choix.

[60] A‑2840 (SG), 1er avril 1933, F7 13430, AN.

[61] Rapport 1872 du commissaire spécial de Forbach, 23 juin 1933, F7 13430, AN.

[62] Lettre de Bonnet à Sarraut, 28 avril 1938, SDN 2173, MAE : il s’agissait d’empêcher les juifs polonais, coincés dans la nasse du décret polonais de dénaturalisation, de gagner la France (Munich, p. 88-89 et index). Plusieurs dizaines de milliers, évacués du Reich vers la Pologne, qui verrouilla aussitôt sa frontière, croupirent donc « dans les conditions épouvantables du no man’s land de Zbasyn », Caron, Asylum, p. 188-189.

[63] Mémorandums Neurath RM 1620, 25 novembre, et II SG 3180 Bülow, 5 décembre 1933, DGFP, C, II, p. 153 et 176-177.

[64] Lettre citée, votée à l’unanimité, fustigeant « la mystique du loisir », appelant à « l’accroissement du rendement de la production et de la restauration du culte du travail, ce dernier s’accomplissant, dans l’ordre, sous l’autorité patronale et avec le concours loyal de collaborateurs dont les intérêts sont étroitement solidaires des entreprises auxquelles ils sont attachés », déplorant « la situation financière des entreprises […] précaire […] dans son ensemble », « l’énormité des charges fiscales » et l’insuffisance de l’exportation « trop souvent […] sacrifiée », CCP, IX, 1, PV 47, Archives de la chambre de commerce de Paris (ACCP).

[65] Loi de 1927, Noiriel, Les origines, p. 129-138.

[66] « Artisans et commerçants étrangers. Naturalisations », vœu en 4 points, PV assemblée 31 mai 1938, CCP, IX, 1, PV 47, ACCP. De Munich à Vichy, p. 89-90.

[67] Discussion sur la « situation générale », PV assemblée 8 novembre 1938, CCP, IX, 1, PV 47, ACCP, et index Industriels.

[68] PV assemblée 9 février 1939, CCP, IX, 1, PV 47, ACCP.

[69] Rapport 9865/5361 du chargé d’affaires Renato Prunas pour Ciano, Paris, 5 novembre 1938, I Documenti Diplomatici italiani, 8e série, X, p. 380; Munich, p. 68, et passim.

[70] François Bloch-Lainé et Claude Gruson, Hauts fonctionnaires sous l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 46 (et note 1)-47, et 70. Souligné par moi.

Pour une nouvelle problématique des _indésirables_ dans la France des années 1930

![Amis de la PAIX : 8 mai 2025, en résistance contre l’Europe de la guerre [Paris – 11h Café du Croissant]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250508-8mai-Paix-antifascisme-PRCF-350x250.jpeg)

![Le retour de la classe ouvrière ! [Achetez, diffusez et offrez IC Spécial 1er mai ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250501-IC270-classeouvriere-350x250.jpeg)

![Sortir la sécurité sociale du piège européen ! [ #1ermai #sécu ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250101-secu-UE-dejours-350x250.jpg)