A la différence des médias capitalistes français, la vérité de ce qui se passe en Ukraine arrive à faire de brèves apparition dans certains médias européens. Ci-après, www.initiative-communiste.fr site web du PRCF publie un très intéressant papier de Anna Colin Lebedev diffusé par le site web de l’audiovisuel public belge RTBF rapportant le portait d’une ukrainienne de l’est de l’Ukraine réfugiée en Russie en raison de la violente guerre menée par la junte pro UE/USA/OTAN contre les populations du Donbass.

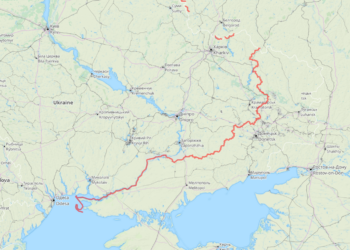

Il convient de rappeler que la propagande occidentale occulte totalement la guerre totale que mène l’armée de la Junte deKiev – appuyée par des mercenaires occidentaux (américains, polonais, baltes…) et dirigée de fait par des centaines de conseillers militaires des services américains – contre la population du Donbass. Bombardements massifs, utilisation de missiles de croisière, d’armes lourdes, de blindés, de bombes au phosphores contre les zones civiles et pour détruire les infrastructures (hopitaux, réseau de distribution d’eau potable, d’énergie…) assimilables selon certaines ONG à des crimes de guerre ont provoqué des milliers de morts, des milliers de blessés et mis sur les routes plusieurs centaine de milliers de réfugiées essentiellement accueillis par la Russie. Privant de nourriture, de médicaments, d’eau potable ou d’énergie l’est de l’Ukraine : c’est une catastrophe humanitaire dont l’UE, l’OTAN et les USA sont les responsables directs aux Donbass. Ce portait d’une réfugié Ukrainienne en Russie est là pour nous le rappeler. Pour rappeler que si le partage de l’Ukraine, la guerre décidée par les USA que mène l’impérialisme euroatlantique USA/UE contre la Russie et plus largement contre qui refuse de se soumettre au diktat du Capital américain font l’objet d’un bourrage de crane permanent auprès des opinions publiques occidentale, aucun de ces médiacrates ne se soucient jamais du sort des populations ukrainiennes. Ces réfugiés par centaines de milliers, ces millions de nos semblables jetés dans la guerre. Ces millions d’hommes que la junte fasciste de Kiev mobilise pour mener sa sale guerre pendant qu’elle livre son pays au pillage par les capitalistes occidentaux sous la férule du FMI. Si Radio France, France télévision, ou les médias de Dassault (Le Figaro), Rotschild (Libération), Niel/Pigasse (Le Monde), Pinault (Le point),Lagardère (Europe 1), Bouygue (TF1) ou Weil (BFM TV, RMC…) sont si prompts à relayer tel que les communiqués de l’OTAN, de Washington et de Kiev, ils s’échinent à passer sous silence le résultat concret de l’association à l’UE de l’ukraine : vague de privatisation, fermeture des mines, plan d’austérité drastique ! Et de masquer la participation au gouvernement de milice fasciste, la répression féroce de l’opposition politique et en particulier l’interdiction du parti communiste d’Ukraine. [Ukraine, MH17, euro-fascisation, retrouvez le dossier spécial d’Initiative Communiste]

Ce portrait nous rappelle également à quel point la disparition de l’Union Soviétique – contre la volonté du peuple soviétique qui s’était à plus de 70% notamment en Ukraine pour sa continuation – a été un désastre démocratique, social et économique pour l’ensemble des peuples de l’URSS. Dans son numéro 147 d’Aout 2014 le mensuel du PRCF Initiative Communiste publie d’ailleurs un article démontrant que le nombre de Russes regrettant l’URSS est en constante augmentation. Un récent sondage de Pew Center met en évidence que 55% des Russes regrettent l’URSS.

Olga, réfugiée ukrainienne en Russie, si loin de Kiev et de Moscou

Anna Colin Lebedev est docteure en sciences politiques, chercheure associée au Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen (EHESS-CNRS). – © Tous droits réservés

Mots clés

Les démonstrations viriles ponctuées de bombardements, de lancer de missiles ou de parades militaires exhibées par les deux camps, en Ukraine et en Russie, sont dévastatrices pour les civils, en particulier celles et ceux qui vivent dans les bastions rebelles de Donetsk et Lougansk. De cette dernière, cité industrielle du Donbass en proie à la pénurie d’eau, d’électricité ou de denrées, malgré l’arrivée de convois humanitaires, les habitants s’enfuient et passent en Russie pour aboutir dans des camps de transit. C’est dans l’un d’eux que la chercheure Anna Colin Lebedev a croisé « Olga » (son prénom a été modifié). Rencontre essentielle pour un superbe portrait qui permet de mieux comprendre les ressorts de la crise russo-ukrainienne.

Elle me dit son prénom, puis se ravise quelques minutes plus tard et me demande d’utiliser un prénom d’emprunt. Irina, Olga ? Elle se tâte pendant quelques secondes et choisit avec un sourire coquet : Olga.

Olga est une bavarde, je l’imagine très bien en meneuse de sa bande de copines, animatrice infatigable des soirées et langue de vipère à ses heures. Le rire est toujours au coin de ses lèvres, mais le visage est traversé régulièrement de tics d’angoisse.

Elle demande à voir mon carnet de notes, se demande si j’ai écrit quelque chose qui permettrait de l’identifier, quelque chose qui pourrait se retourner contre elle.

Olga est réfugiée. Elle a fui sa ville de Lougansk à l’Est de l’Ukraine pour rejoindre un camp de transit derrière la frontière russe, avant de prendre un bus qui l’a déposée là, dans un centre de réfugiés improvisé dans un internat, dans une ville de province à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Nous discutons toutes les deux devant son centre d’hébergement, sur un petit banc en plein soleil, aux lattes brûlantes. Elle ne sait pas trop si elle doit m’accorder cette interview, mais l’envie de parler est si forte. Ils ne font d’ailleurs que ça dans le centre de réfugiés, depuis des semaines : parler, se chamailler, ressasser jusqu’à n’en plus pouvoir.

Lougansk, loin des circuits touristiques…

Olga est née dans une ville ignorée des circuits touristiques, tache blanche sur la carte d’une Ukraine rêvée. Je me rappelle avoir demandé naïvement il y a quelques années à une jeune fille originaire de Lougansk : elle est où ta ville ? J’imaginais un petit patelin de quelques milliers d’habitants. Quand on ne vient pas d’Ukraine, les chances de connaître cette cité soviétique au milieu du Donbass sont assez faibles. Même quand on est Ukrainien, aucun circuit touristique ne vous fera passer par Lougansk l’industrielle.

Olga y a vécu une quarantaine d’années modestes : ouvrière dans le bâtiment, elle a dû abandonner son métier pour des raisons de santé. Elle a continué à gagner sa vie à des postes peu qualifiés de contrôleuse d’autobus ou de femme de ménage. Deux enfants sont nés, mais le père semble avoir quitté leur vie. Le quotidien s’est organisé : un appartement familial dans un grand immeuble collectif et à l’intérieur, un gynécée : Olga, sa mère et ses deux filles.

Olga a la quarantaine et comme beaucoup de femmes de sa génération, elle en paraît plus. Sous les cheveux bruns soigneusement teints, percent des sillages de cheveux gris. Il lui manque des dents et les quelques dents en or qui les remplacent sont de guingois. Née dans les années 1970, toute jeune femme à la chute de l’URSS, elle a pris de plein fouet l’effondrement de l’Union soviétique et la crise économique majeure qui a suivi. Fermeture des usines, salaires impayés, criminalité, manque de repères. Ce n’était pas le meilleur moment pour construire une famille et faire des projets pour l’avenir, mais personne ne lui a donné le choix de l’époque historique et de l’endroit où elle aurait à faire sa vie.

Lougansk a été une ville nourrie par les migrations de main d’œuvre. Entre 1956 et 1991, la population de la ville a doublé pour atteindre 524 000 habitants. Les deux parents russes d’Olga étaient de cette vague de migrants issue de toute l’Union soviétique qui participaient au spectaculaire développement industriel de la région. Autour des usines, la ville s’est développée : des quartiers tout neufs de hauts immeubles, des appartements particuliers, des allées d’arbres fraichement plantés, des hôpitaux et des écoles. Une vie prestigieuse de citoyens soviétiques modèles.

Soviétique avant tout

A aucun moment Olga et ses parents, installés en République socialiste soviétique d’Ukraine, ne se sont posés la question s’ils étaient russes ou ukrainiens. Ils étaient des soviétiques comme les autres, dans une région où les nouveaux arrivants étaient nombreux, où presque tous redémarraient leur vie à zéro. S’identifiaient-ils comme des russophones ? La question ne se posait pas non plus dans un pays où la totalité des citoyens était dans l’obligation de parler russe. Pour les soviétiques russophones de naissance, le russe était central, il semblait universel, non lié à une origine. Les langues vernaculaires avaient quant à elles un côté agaçant et arriéré, touchant et inutile comme une vieille nappe de grand-mère. Apprendre l’ukrainien quand on naissait dans le Donbass, quelle que soit l’origine familiale, n’avait pas beaucoup d’intérêt. Olga a donc grandi dans le russe et dans la culture soviétique, sans se poser de questions.

« le démantèlement de l’URSS et le rattachement à un nouveau pays indépendant a été vécu comme un abandon, non pas par la Russie, mais par la grande patrie soviétique »

Dans ces terres qui ressemblaient comme deux gouttes d’eau à toutes les régions industrielles de l’empire rouge, le démantèlement de l’URSS et le rattachement à un nouveau pays indépendant a été vécu comme un abandon, non pas par la Russie, mais par la grande patrie soviétique. Dans une Ukraine qui s’interrogeait de plus en plus sur ses racines et son histoire, les populations mélangées de l’Est vivaient un malaise croissant. Elles ne se reconnaissaient ni dans la critique véhémente des années soviétiques, ni dans la glorification d’une Ukraine rurale du début du siècle, ni dans la langue ukrainienne qui n’était pas la leur et qui prenait de plus en plus de place dans la société. La région s’est appauvrie et criminalisée dans les années 1990 ; pour beaucoup d’habitants de l’Est, la faute en incombait à l’Etat ukrainien. Pour les plus jeunes, la situation était un peu différente ; ils étaient d’une génération née et élevée dans une Ukraine indépendante, bilingue, sans souvenir et sans nostalgie de l’Union soviétique. Les filles d’Olga étaient de cette génération-là.

Dans la région du Donbass devenue douloureusement frontalière et périphérique, on était aussi loin de Moscou que de Kiev. Les nouvelles arrivaient par la télévision qui restait allumée en permanence dans beaucoup de maisons. Télévision russe ou ukrainienne ? A chacun de choisir ; les deux étaient disponibles. La télévision ukrainienne, bilingue, devenait de plus en plus ukrainophone avec les années. Est-ce pour cela qu’Olga préférait regarder la télévision russe ?

Réfugiée en Russie, Olga rejette aujourd’hui tout ce qui était ukrainien dans sa vie. » Ils voulaient qu’on apprenne leur patois « , me dit-elle avec une moue dégoûtée. De fait, l’ukrainien, elle le comprend et peut sans doute le parler, mais ne me l’avouera pas.

» Nous voulons être avec vous, nous voulons faire partie de la Nouvelle Russie « , me dit-elle avec conviction, m’imaginant russe. La Nouvelle Russie ou » Novorossia « , un label nouveau lancé par le pouvoir russe et qui postule une appartenance intrinsèque à la Russie de territoires qui lui auraient été injustement retirés. Dans cette Nouvelle Russie, Olga imagine les salaires et les retraites plus élevés et des usines remises à neuf.

Si loin de Kiev et de Moscou

Lorsque les premiers mouvements séparatistes apparaissent à Lougansk, Olga est enthousiaste. L’annexion de la Crimée qui vient d’avoir lieu – et que les médias russes présentent comme une réparation pacifique et glorieuse d’une injustice historique – laisse penser aux habitants de l’Est que la même chose les attend. Un référendum, une grande fête populaire, l’entrée de l’armée russe dans la ville, un changement de passeports et une longue période de renouveau. Ce n’est pas vraiment ce qui se passe.

Je demande à Olga : » Lorsque l’hiver dernier, les mouvements de protestation ont commencé à Kiev sur la place Maïdan, vous en avez pensé quoi ? »

Pour toute réponse, elle me jette un regard incrédule, comme si je l’interrogeais tout d’un coup sur la politique extérieure de l’Afrique du Sud. Elle ne voit pas le lien entre les événements de Kiev et ceux de Lougansk et avoue ne s’être jamais intéressée à ce qui se passait sur le Maïdan.

» Nous ne regardions pas beaucoup les actualités. »

Ce qu’elle a vu, c’est des personnages qui ont déclaré haut et fort que la région de Lougansk allait devenir la République populaire de Lougansk et que celle-ci ferait bientôt partie de la Russie.

Ce qu’elle a vu, c’est un référendum sur l’indépendance organisé dans sa ville trop longtemps plongée dans une torpeur morose. » Vous aurez vu nos grands-mères, comme elles se sont précipitées à ce référendum, elles étaient certaines que c’était le retour en Union soviétique. «

» Nous ne nous attendions pas à ça « , répète-t-elle tout au long de notre conversation. L’entrée triomphale de la Russie à Lougansk et la distribution des passeports n’a pas eu lieu et Olga n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi. De ce qui s’est passé ensuite, sa vision est très floue, tant elle a été marquée par l’arrivée de l’impensable : la guerre.

» On habite au neuvième étage. Où se réfugier des tirs quand on vit dans une tour ? Personne ne sait où sont les abris. Alors on se couchait par terre. »

Je vois très bien de quoi parle Olga. Les villes soviétiques et leurs immenses quartiers de tours injustement appelés » quartiers HLM » depuis la France. Injustement, car ces alignements de hauts immeubles ne sont ni des ghettos ni des quartiers déclassés et vivent comme des petits villages, avec des bancs en bois occupés par des vieilles dames, des parterres de fleurs, des fils de linge qui sèche au soleil, des petits commerces et de grandes histoires d’amour et de haine. Dans une tour soviétique en blocs béton, la vie n’est pas opulente, mais paisible, les enfants grandissent, vont à l’école de quartier, grimpent sur les branches des arbres, puis amènent leur propres enfants dans la même école. A aucun moment la guerre ne fait partie de l’horizon des possibles ; à aucun moment on imagine qu’un avion militaire va survoler l’immeuble en rase-mottes ou que des combattants armés stationneront dans la cour, entre le bac à sable et les poubelles.

Quand la guerre s’installe dans sa cour d’immeuble, tous les repères d’Olga sont bouleversés. Puisque l’impensable est arrivé, tout devient possible. Elle se laisse porter par les rumeurs qui inondent la ville : des néonazis kiéviens seraient en train de sévir dans tous les commerces de la région, pillant et assassinant à la tombée du soleil ; le pouvoir ukrainien serait en train d’installer des camps de filtration pour tous les habitants quittant la région ; une extermination délibérée de la population d’Ukraine de l’Est serait en cours.

Elle décide de partir vers la Russie avec ses deux filles, laissant à la maison sa mère de 70 ans qui se dit trop vieille pour bouger. Un car spécialement affrété les emmène à la frontière russe, puis dans un camp de transit, et quelques jours plus tard on les dépose ici, dans une petite ville qui a accepté d’accueillir un millier de réfugiés.

Ni réfugiée, ni citoyenne, mais oubliée de tous

Depuis, Olga est désœuvrée, empêtrée dans des complexités administratives de son nouveau statut : pas de travail sans adresse d’un logement, pas de logement si on n’a pas de quoi le payer… Pas vraiment de statut de réfugié, mais une position temporaire et des papiers qui ne rassurent pas les employeurs potentiels. Un cercle vicieux, mais elle en a connu d’autres. De temps à autre, elle téléphone à la maison : c’est plus calme, lui dit sa mère. Peut-être pourriez-vous rentrer maintenant.

» Je vous parle de tout ça, me dit-elle, angoissée, et peut-être que mon témoignage sera utilisé contre moi. Peut-être qu’à cause de ça je ne pourrai plus rentrer chez moi. Nous sommes des traîtres maintenant. »

Olga parle et ses doigts passent et repassent sur les plis du châle qu’elle tient sur les genoux, comme pour en éliminer la moindre ride.

La télévision, elle ne la regarde plus, car chaque reportage de Lougansk la fait pleurer : ici était son magasin d’alimentation habituel, là le centre de loisirs où allaient ses filles.

L’appel au déjeuner sonne. C’est un internat, il y a donc une cantine, des cuisinières en blouse blanche et des plateaux : soupe, plat chaud, pain noir et pain blanc, boisson sucrée. Il y a des dortoirs et des horaires de coucher, des douches collectives et des odeurs de chlore, comme au temps de l’enfance soviétique et des colonies de vacances. Il y a le sentiment de manque au creux du ventre, le rêve de retrouver sa maison et la douleur de l’arrachement.

On se dit au revoir comme après un voyage partagé et elle s’éloigne. Quelques heures plus tard, l’administration du centre d’hébergement m’interdira de parler aux réfugiés.

Anna Colin Lebedev

![L’Union Européenne 20 ans après le 29 mai 2005 : le referendum 2025 ? la table ronde en vidéo [PRCF PARDEM FIERS DPC JRCF]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250329-referendum-union-europeenne-120x86.jpg)