Propos général de l’ensemble de trois articles dont celui-ci est le premier : politique intérieure et politique extérieure sont intimement liées dans le succès persistant, encore que nullement massif, de l’erdoganisme ; c’est probablement ce lien, habilement mis en scène par des gouvernants ne reculant guère par ailleurs devant les moyens, y compris violents, d’affermir leur pouvoir, qui entrave fortement la manifestation politique d’antagonismes sociaux objectifs dont les effets politiques semblent remarquablement estompés ; cet article, au fond introductif, est délibérément le plus bref et simplifié des trois, puisqu’il a pour seul propos de présenter une situation assez mystérieuse – celle d’un « pouvoir » que l’on ne cesse de présenter comme « fragilisé » mais qui se pérennise et s’affirme toujours davantage, à l’extérieur comme à l’intérieur ; d’un certain point de vue, l’erdoganisme, adossé principalement à la majeure part de la majorité turcosunnite, se nourrit négativement de l’exploitation méthodique de l’hétérogénéité culturelle persistante de l’Anatolie (sur cette hétérogénéité, prochain article à la fin de mars), et alimente l’inquiétante projection internationale en cours du pays de récits, propres à satisfaire symboliquement la base électorale du président, et s’employant à associer intimement nationalisme panturc et islamisme (dernier article de la série, fin avril).

par le professeur Stéphane Rials le 1er mars 2021

Si la Turquie n’était pas, à l’évidence, l’une des plus grandes menaces immédiates de ce temps pour le monde méditerranéen, la région du Caucase, et même l’Asie centrale septentrionale, l’immense Touran (par opposition au plus méridional Iran, qui excède le pays de ce nom), le grand Turkestan si l’on préfère, qui s’étend entre Caspienne et Sinkiang et donc, immédiatement pour de nombreux pays (à l’époque la plus récente, Syrie, Arménie, Libye, et même Grèce), mais aussi, de façon encore un peu différée, autant pour la France que pour la Russie ou les « routes de la soie » [OBOR] chinoises, et si Ankara ne jouissait pas d’atouts idéologiques très sérieux en vue de persuader des effectifs importants de lui faire crédit en dehors de ses frontières (aspect que l’on évaluera dans le troisième article de la présente série), l’on pourrait juger parmi nous que le présent papier sacrifie trop à des perspectives – celles, culturelles, liées à la question nationale et à la question religieuse – dont beaucoup, concentrés à juste titre sur les enjeux les plus importants de l’impérialisme contemporain (en particulier, en Orient, sur la question de la lutte globale pour l’énergie par exemple), peuvent répugner à comprendre que, hors du cœur battant, atlantique, de l’impérialisme, à peu près entièrement ordonné aux perspectives propres du capitalisme, elles revêtent une véritable importance, puisqu’elles se trouvent au centre du procès, à la fois ancien et réactualisé en permanence, de constitution des identités des personnes et des groupes, procès bien entendu souvent porteur de rivalités et de conflits, mais vecteur aussi de rapprochements et même d’unité.

Pour dire les choses de façon plus adaptée – et provisoire –, je suggère que l’on considère que, au sein du système impérial atlantique, dont la vocation est de maximiser la rente du Capital de la puissance hégémonique – les États-Unis –, puissent se développer des ambitions sous-impériales, impériales secondaires si l’on préfère, propres à satisfaire des oligarchies locales dont les appétits ont été aiguisés par la « libéralisation », en Turquie comme ailleurs, de l’économie, entamée dans les années cinquante, accrue dans les années quatre-vingt, devenue en quelque sorte de principe avec l’erdoganisme, très caractéristique au fond de l’âge néolibéral autoritaire qui a gagné nombre de pays à commencer par la France ; relevant toutefois d’un système capitaliste globalisé partiel unique, ces ambitions ne peuvent s’articuler que par la médiation d’un effort idéologique considérable, propre à justifier la légitimité de leurs projections internationales particulières, d’une part, et favorisant d’autre part l’adhésion de couches populaires dont on observe alors – on va le voir ici – qu’elles ne parviennent plus à intervenir, même de façon simplement électorale, d’une façon qui soit conforme à leurs intérêts ; bien travaillés, les mythes justificatifs de la projection sous-impériale turque – articulant en ce cas vocation religieuse et actualisation de la vague mais féconde nostalgie d’un Grand Touran dont les bases ethnolinguistiques sont bien réelles – doivent être supposés suffisamment opérationnels si l’on veut comprendre la stabilité politique de l’Anatolie, menacée seulement – et donc, par là-même, renforcée – par les marges intérieures et extérieures, insusceptibles de se reconnaître dans les mythes obsessionnels de l’erdoganisme.

Quoi qu’il en soit, puisque la Turquie est devenue un sujet légitime d’anxiété, l’examen attentif de la configuration de son hétérogénéité (prochain article) peut être rangé parmi les questions, désormais, d’enjeu stratégique, dictant le cas échéant les prises de position que l’on peut être appelé à prendre sur la situation en Anatolie (concernant ainsi les Kurdes ou les Arméniens, grands bénéficiaires du traité de Sèvres en 1920, et grandes victimes du traité de Lausanne en 1923).

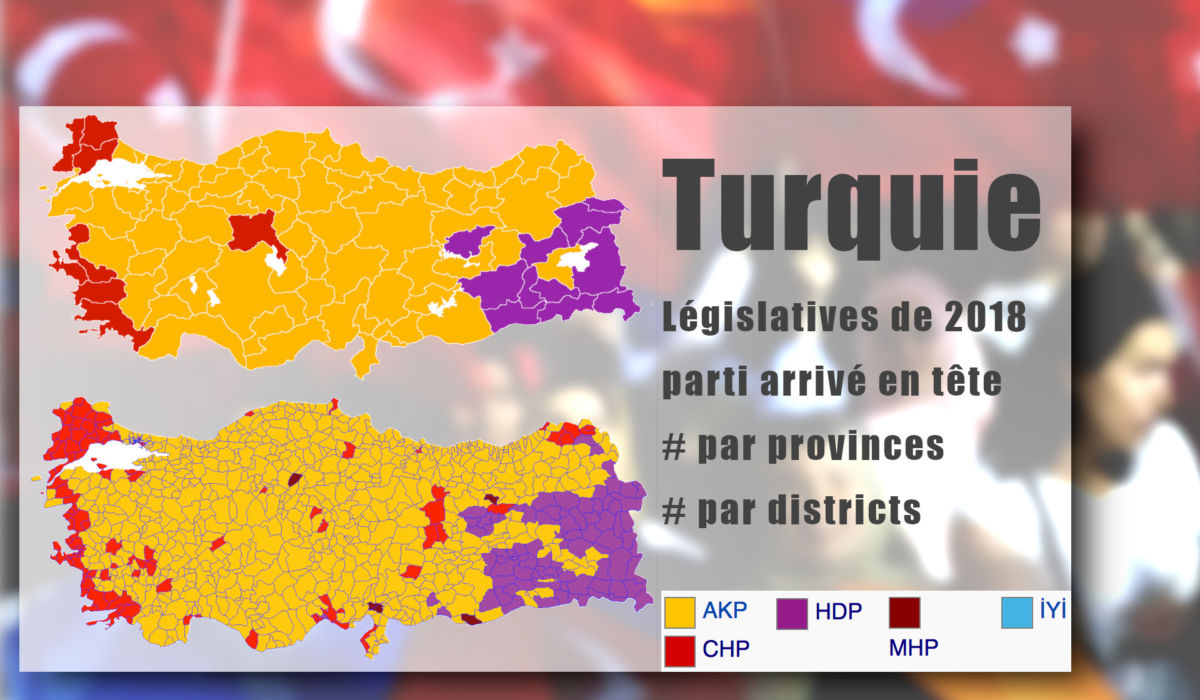

Il semble y avoir bien sûr en Turquie des antagonismes politiques que l’on pourrait dire classiques, mais on n’écartera pas que cette « normalité », ébranlée d’ailleurs peut-être même en Occident, ne soit qu’apparente ; aux législatives de 2018, marquées par une forte participation interdisant d’en sous-estimer les enseignements, l’on peut convenir – dans un pays dont on admettra qu’il « tire à droite » – qu’avec 54% des voix, la masse des forces droitières, nationalistes et islamistes (en particulier le regroupement au sein d’une « Alliance Populaire » du Parti de la Justice et du Développement <AKP> de M. Erdogan – formation qui domine la vie politique turque depuis 2002 –, et du plus maigre Parti d’Action Nationaliste <MHP> dont la branche armée, clandestine, les Loups Gris, a une réputation sinistre), a écrasé l’ « Alliance de la Nation », un bien fragile regroupement plus centriste (dominé par le kémaliste Parti Républicain du Peuple <CHP>), et maintenu dans une relative marginalité <avec 12%> le plus progressiste Parti Démocratique des Peuples <HDP> de M. Demirtas, jouissant d’une implantation régionale bien particulière, indexée sur la présence significative d’un électorat kurde, et de toute façon victime d’une constante et impitoyable répression.

La victoire de M. Erdogan à la présidentielle a accompagné le succès parlementaire des forces qui le soutenaient, manifestant en tout particulier – cet aspect est largement admis par les observateurs bien que ceux-ci ne présentent guère dans l’ensemble d’éléments plus ou moins statistiques propres à établir fermement cette conjecture toutefois très probable – le ralliement très majoritaire de l’électorat turcosunnite largement entendu, lequel, avec bien des nuances certes, comprend environ les deux tiers de l’électorat total (je reviendrai dans le deuxième article sur la difficulté de la pesée des diverses communautés religieuses ou ethniques anatoliennes), à un homme qui articule – et parvient dans une certaine mesure à fondre, désécularisant les nationalistes et nationalisant les religieux – deux rêves totalisants propres à séduire diverses nuances droitières et à les rapprocher finalement les unes des autres, le rêve touranien, turciste, panturc, comme l’on voudra, et le rêve néo-ottoman, religieux bien sûr, puisque le sultan était aussi calife, mais historiquement propre à nourrir une conscience collective satisfaite de soi ; M. Erdogan passait pour avoir des inquiétudes à la veille des élections ; celles-ci démontrèrent qu’il avait tort – tout comme il avait eu tort à la veille de celles de 2015 de se préoccuper des effets électoraux des manifestations de malaise qui s’étaient fait jour les années précédentes –, et qu’il était au fond servi par l’antagonisation des appartenances culturelles dont il jouait de façon très déplaisante mais efficace.

L’on notera qu’un parti communiste, même de la sorte, assez désorientée désormais, de notre PCF, n’existe qu’à peine en Turquie ; non qu’il n’y en ait pas eu plusieurs autrefois (Mustafa Kémal, qui s’employa pourtant à entretenir pragmatiquement de bonnes relations avec les bolcheviks, fit en sorte même, afin de jeter le trouble, que soit créé un mouvement communiste postiche pour gêner le « vrai », dont le fondateur, en 1920, fut Mustafa Suphi, personnage d’ailleurs complexe, assassiné dès janvier 1921) mais parce que depuis longtemps les organisations communistes – pourtant parfaitement capables de s’affronter aux enjeux stratégiques du temps, et à même d’analyser l’erdoganisme, comme autrefois le kémalisme, comme une manifestation d’un stade fasciste de la domination capitaliste – ne pèsent à peu près pas dans la politique officielle ; le Parti des Travailleurs, devenu en 2015 Parti de la Patrie [Vatan], qui mêle kémalisme et « maoïsme », comme l’on dit, mais ne peut pas être véritablement considéré comme un parti communiste, n’est jamais parvenu ainsi à obtenir la moindre représentation parlementaire et ne dépasse pas 0,25 à 0,50% des voix lors des législatives ; quant au TKP, Parti communiste de Turquie, il peine dans un tel climat à rayonner autant que l’on pourrait s’y attendre (sous la réserve de ce qui sera dit plus loin des dernières élections municipales).

Les formations communistes passent par contre – je me contente de survoler un paysage très complexe et constamment évolutif, oscillant entre moments de fragmentation et temps de regroupements fragiles – pour très vigoureuses dans la clandestinité [DHKP-C ; MLKP ; TKP/ML et sa branche armée TIKKO], et alors souvent « prochinoises » ou « maoïstes », comme l’on disait autrefois, plus techniquement et régionalement « hoxhaïstes », c’est-à-dire antirévisionnistes, « staliniennes » si l’on préfère, mais il est sage de relativiser les qualifications usuelles d’une part, et de relever d’autre part les liens de ces partis, quelle que soit leur composition ethnique, que j’ignore, avec la radicalité kurde et en particulier le Parti des Travailleurs du Kurdistan [PKK] avec lequel nombre de ces organisations, d’ailleurs presque toutes réputées « terroristes », forment une alliance depuis 2016 [HBDH] ; tant de mouvements tendus vers le succès révolutionnaire, et pour certains prêts à l’action directe illégale violente, et même à l’attentat ciblé contre des représentants choisis du monde politique, des affaires, ou encore telle personnalité représentative de l’impérialisme occidental (le DHKP-C en tout particulier), ne manquent pas de marquer de temps à autre les esprits, mais une répression sévère parvient à les contenir et même parfois à les mettre gravement à mal, et il est improbable qu’ils puissent miner à court ou moyen terme la suprématie de M. Erdogan (à moins bien sûr qu’un groupe ne parvienne un jour à abattre le dictateur, ce qui est malgré tout peu probable). On ne saurait oublier que le plus grand mouvement contestataire de masse de la période erdoganienne – celui du parc Gesi à Istanbul en 2013 – a pris naissance dans une contestation écologiste et n’est jamais parvenu à formuler une critique fondamentale du système de la domination.

En 2019 toutefois, les élections municipales ont eu pour effet de retoucher un peu le sombre tableau des forces que semblaient appeler les législatives de 2018 ; une nouvelle fois la participation fut considérable, ce qui permettait, sur fond de dégradation économique, de ne pas écarter une signification politique du scrutin ; c’est ainsi que la perte par l’AKP d’Istanbul et d’Ankara put donner le sentiment d’une sévère défaite de M. Erdogan ; mais tel n’était pas vraiment le cas, puisque l’alliance AKP/MHP emportait malgré tout près de 52% des suffrages ; toutefois, ayant finalement obtenu du Conseil électoral supérieur [YSK] l’annulation de l’élection d’Istanbul, le parti présidentiel, malgré ses manœuvres, se vit infliger un camouflet par l’électorat stambouliote, lequel porta plus largement encore à la mairie M. Imamoglu, pourtant injurié et diffamé par le président et l’effectif immense de ses courtisans et argousins.

Un autre événement retint l’attention : la victoire du faible Parti Communiste de Turquie [TKP] à Tunceli, dans l’est du pays, ville certes assez modeste de 28 000 h., mais malgré tout préfecture de province ; l’on ne saurait oublier toutefois – et cela conduit aux développements de l’article suivant – que la population de Tunceli est majoritairement alévie et notablement d’origine zaza.

Il est bien sûr impossible de conclure avec fermeté ce premier mouvement ; mais l’on doutera pour le moment, dans un pays où la répression des véritables opposants est impitoyablement conduite, que les chances d’un renversement électoral de l’erdoganisme soient grandes en 2023 ; mais tout aussi surprenant serait qu’il emportât, avec son parti et ses alliés, une victoire écrasante, même si la dégradation de la situation économique ne s’amplifie pas ; l’Anatolie – l’ « Asie mineure » comme on disait autrefois – n’est pas un sous-continent inerte ; elle est parcourue de contradictions culturelles profondes qui interfèrent avec des antagonismes de classes ; mais ceux-ci ne parviennent toutefois pas à déboucher politiquement, je le répète, non seulement du fait de l’intensité du contrôle de la population bien sûr, mais aussi du fait du caractère particulièrement efficace, auprès du moins d’une majorité de la population, de la construction idéologique erdoganienne articulant, persuasivement au regard d’une longue durée historique dont les gouvernants se revendiquent constamment, autoritarisme, nationalisme et islamisme.

![Tous marxistes sans le savoir ? [ le coco masqué #1 ]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250515-capitalisme-savoir-science-coco-masque-1-350x250.jpg)

![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)