Maurice LEMOINE, Pierre CARLES, memoire des luttes

Le 26 septembre 2016, après quatre années de négociations menées à La Havane, le président Juan Manuel Santos et le chef des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias « Timochenko », signaient à Cartagena, en présence de nombreux chefs d’Etat latino-américains et du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, un « accord final d’achèvement du conflit et de construction d’une paix stable et durable » destiné à mettre fin à la tragédie qui, depuis plus d’un demi-siècle, pour des raisons sociales, ensanglante le pays. Provoquant un immense espoir, cet accord, pour être mis en œuvre, devait être ratifié par référendum le dimanche 2 octobre. Contre toute attente, dans ce pays profondément divisé, le « non » l’a emporté avec 50,21 % des suffrages devant le « oui » (49,78 %) – une différence de 59 000 voix –, la participation n’atteignant que 37,28 % du corps électoral. Un séisme pour les partisans du silence des armes et d’une vie démocratique enfin normalisée.

« Je ne me rendrai pas et continuerai à rechercher la paix », a déclaré le président Santos, affirmant que le cessez-le-feu bilatéral et définitif, observé depuis le 29 août, « reste valide et demeurera en vigueur ». Depuis La Havane, le chef rebelle Timochenko, tout en déplorant « que le pouvoir destructeur de ceux qui sèment la haine et la rancœur ait influé sur l’opinion de la population colombienne », a réitéré la disposition des guérilleros « à ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l’avenir ». Férocement opposé à l’accord, principal artisan de ce séisme, l’ex-président et sénateur de droite extrême Álvaro Uribe affirme quant à lui qu’il est prêt à contribuer « à un grand pacte national », mais insiste pour que soit « corrigé » ce qui a été négocié avec les insurgés. Ceux-ci n’étant nullement disposés à remettre en cause le document de 297 pages issu de près de quarante-huit mois de pourparlers, l’incertitude la plus totale plane sur le futur, le pouvoir n’ayant envisagé aucun plan B.

Parmi les guérilleros qui s’apprêtaient à déposer les armes et à les remettre à l’ONU dans un délai de six mois, figure l’une des deux Européennes présentes dans les rangs des FARC, la Française « Nathalie Mistral ». Quelques semaines avant ce qui apparaissait comme une très proche démobilisation, les journalistes Maurice Lemoine et Pierre Carles l’avaient rencontrée.

* * *

A part son rire communicatif, elle ne possède rien. « On peut parfois transporter des équipements à dos de mule, mais on ne peut pas se surcharger trop, donc on apprend à se détacher de beaucoup de choses. C’est bien de posséder des objets, mais le jour où tu dois les charger sur tes épaules, s’ils ne sont pas absolument indispensables, tu les laisses derrière toi. » Donc, à part son rire communicatif, elle ne dispose que d’un gros sac à dos dans lequel rentre toute sa vie. Elle : Audrey, alias « Nathalie Mistral », française de naissance, colombienne de cœur, internationaliste de conviction, guérillera depuis douze ans au sein des Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP).

Lorsque nous la rencontrons, début juillet dernier, dans les terres marécageuses et infestées d’insectes de la jungle du Choco, la signature définitive d’un accord de paix avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos paraît hautement possible et, les yeux fixés vers l’avenir, Nathalie, comme ses « camaradas », réfléchit déjà à l’après conflit : « On ne parle pas de démobilisation au sens classique du terme. On pense à générer une dynamique collective. L’idée est de travailler de façon intégrée dans les communautés où nous sommes déjà présents, de générer des projets productifs, l’ouverture de voies de communication, une réforme rurale, la redistribution, le développement de centres d’alimentation. En vertu des accords négociés pendant quatre années à la Havane avec le pouvoir, les paysans devraient recevoir des crédits, un appui technique pour la culture et la distribution. On va être dans tout ça [1]. » Du social dans les yeux plutôt qu’un couteau entre les dents !

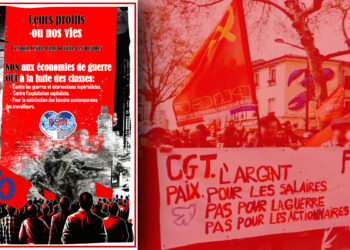

Somme toute, à un peu plus de 40 ans, Nathalie n’a rien renié des idéaux et de la radicalité de sa première jeunesse. Originaire de Montpellier, présente « dans tous les mouvements » lorsqu’elle était étudiante, elle fut éducatrice spécialisée travaillant à l’insertion sociale des gens en situation de rue, tout en militant à la CGT. « A un moment, raconte-t-elle, je me suis demandé : qu’est-ce que je fais ? Je perpétue le système en y injectant de l’eau tiède pour que les défavorisés ne protestent pas ? J’en avais marre de dire aux gens, sans résultat : “Si vous êtes mécontents de votre situation, je peux résoudre votre problème jusque-là ; mais, au-delà, allez occuper les bureaux de l’administration !” » Estimant la situation momentanément bloquée, elle décide de « faire autre chose ».

Objet de sa réflexion : la richesse européenne se construisant sur l’exploitation du Sud, comment aider les plus pauvres, les pays victimes de la spoliation à récupérer leur autonomie et à modifier le rapport de forces ? Et, surtout, où agir ? En examinant les possibilités existantes, « et pas spécialement la lutte armée, mais la résistance au modèle dominant », Nathalie se retrouve en 2001 au Chiapas – « comme tout le monde » ! précise-t-elle en pouffant. Durant un mois, entre moulins à maïs, plantations de café et aubes bleutés des montagnes du sud-est mexicain, elle observe cette « expérience d’autogestion indigéniste intéressante », tout en restant sur sa faim : « Primo, parce que, sur le plan militaire, ils sont totalement encerclés. Dès qu’ils bougent, ils sont écrasés. Secundo parce que “changer le monde sans prendre le pouvoir”, c’est très joli, mais comment ça se mange ? C’est quelque chose que je ne comprends pas bien. » Vaste débat, toujours en cours en Amérique latine et même au-delà.

Homme ou femme, la vie d’un individu ne progresse pas de façon linéaire. Le hasard des rencontres y joue un rôle déterminant. Mais peut-on parler de hasard, dans le cas présent ? Au Chiapas, Nathalie fait la connaissance d’un « muchacho » chilien qui s’intéresse à la Colombie. C’est l‘époque où, dans la région du Caguán, les FARC négocient avec le président Andrés Pastrana. De cette terrible organisation d’opposition armée qu’on dit communiste, Nathalie a l’image qu’on en a en France. Pas franchement positive, pour dire les choses comme elles sont. Elle discute avec le « compañero ». IIs décident d’aller voir ce qui se passe dans le Caguán, afin d’en savoir plus sur cette mystérieuse guérilla. Evidemment, faute de moyens, l’organisation de l’expédition prend du temps. Alors que, par la route, ils voyagent depuis une quinzaine de jours, Pastrana, qui a profité de la trêve pour négocier avec Washington le Plan Colombie, rompt les pourparlers et, le 20 février 2002, déclenche l’opération « Thanatos ». Trois heures après la rupture des négociations, et au mépris des engagements pris, les forces armées lancent sur les FARC et leur état-major au grand complet quelque deux cents missions aériennes depuis la base de Tres Esquinas (département du Caquetá) en utilisant des avions OV-10, AT-37, DC-34 et Kafir, ainsi que des hélicoptères Black Hawk, qui bombardent quatre-vingt-sept sites de la zone démilitarisée [2].

Plus question pour les deux voyageurs de s’aventurer au milieu de cet inextricable guêpier. Ils poursuivent leur chemin jusqu’en Argentine qui, à ce moment, laboratoire de l’ultralibéralisme tombé au fond du gouffre, se désagrège, prise au piège de sa dette, de sa classe dirigeante, du Consensus de Washington et donc du Fonds monétaire international (FMI). Entre explosions de colère, manifs ponctuées de leurs rageurs « Que se vayan todos ! » (« qu’ils s’en aillent tous »), renversements et démission de présidents – Fernando de la Rúa (20 décembre 2001), Rodríguez Saá (30 décembre 2001), Eduardo Duhalde (30 mars 2003) –, la Française et le Chilien s’investissent et côtoient les « piqueteros » [3], tout en organisant des événements de solidarité avec la Colombie. De temps en temps, ils voyagent en Equateur ou au Venezuela, à la recherche de contacts, pas si faciles que ça à trouver. « On analysait avec pragmatisme que les FARC étaient l’organisation la plus importante et que, si nous voulions apporter notre grain de sable, il convenait d’aider le mouvement qui avait de réelles des possibilités. »

Après un passage en Bolivie où, en 2003, deux ans avant l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales, ils gravitent dans la mouvance du Mouvement vers le socialisme (MAS), le grand moment arrive enfin à l’occasion du premier Forum social des Amériques (FSA), qui se tient en Equateur du 25 au 30 juillet 2004, dans la continuité du Forum social mondial (FSM) inauguré à Porto Alegre en janvier 2001. A Quito, quelque huit cent cinquante organisations de toutes origines et plus de dix mille personnes, parmi lesquelles énormément de jeunes, équatoriens bien sûr, mais aussi colombiens, péruviens, vénézuéliens, brésiliens, se retrouvent pour promouvoir « Un autre monde possible ». C’est lors de ce forum, au cours duquel des organisations syndicales, agricoles et indigènes colombiennes dénoncent les dramatiques violations des droits humains menées sous les auspices du président Álvaro Uribe et de sa politique dite de « sécurité démocratique », que les deux compagnons rencontrent des représentants du Mouvement bolivarien – une organisation qu’on prétend « proche des FARC » et dont le dirigeant est de fait… l’un des « commandantes » de la guérilla, alors chargé du travail idéologique et politique, Alfonso Cano [4].

Le Mouvement bolivarien souhaite inviter des « piqueteros » pour la commémoration de la mort de Simón Bolivar, qui se tiendra à Santa Marta (Colombie) en fin d’année 2004. De retour à Buenos Aires, Nathalie et le Chilien transmettent le message aux Argentins, qui le reçoivent avec un certain embarras. Deux problèmes les perturbent. Le premier, financier : personne, au sein de ces « piqueteros » dépourvus de tout, n’a de quoi financer ce projet. Le second ? Le niveau de risque. Une invitation des « sulfureuses » FARC, placées par Washington et l’Union européenne sur la liste des organisations terroristes, alors que gouverne Álvaro Uribe !

Bien peu à l’époque (et aujourd’hui encore) oseraient appliquer à la Colombie la réflexion du Mexicain Carlos Montemayor, excellent connaisseur des groupes « subversifs » d’Amérique latine, s’exprimant à propos du Chiapas. Après avoir précisé « la guérilla n’est pas à l’origine de la violence ; la guérilla est la phase armée et ultime d’une violence déchaînée, de manière cruelle et mortelle, par la politique des groupes de pouvoir », l’écrivain s’interroge : « Quelles dimensions sociales et politiques embrassent le mot « terrorisme » ? Un peuple qui se soulève pour résister à une invasion, ou pour se défendre des massacres, de la faim, du racisme, de la répression ou de la misère est-il terroriste [5] ? » De fait, aucune histoire n’existe sans son passé.

Nathalie et son camarade avaient-ils lu Montemayor ? Nous l’ignorons. Toutefois, malgré les taraudantes incertitudes, ils n’hésitent pas longtemps : « Le contact politique clandestin doit toujours balancer entre prise de risque et confiance, car si tu ne fais jamais rien, tu n’obtiens jamais rien. Alors, tu soupèses… » Et tu décides que tu y vas !

Voici nos deux internationalistes sous le soleil de la côte caraïbe, dans un campement des FARC dont ils découvrent les « cambuches » (dits également « caletas », « carpas » ou « carpitas ») – lits surélevés de planches, entourés de quatre piquets que surmonte une toile plastique noire ou kaki. Rien à voir avec les luxueux bungalows plantés, pas très loin de là, sur le sable des plages d’un blanc aveuglant. Du spartiate ! Ils vont participer à un échange qui, malgré la situation tendue, n’a rien d’exceptionnel et au début duquel les guérilleros demandent généralement aux visiteurs combien de temps ils souhaitent rester. Dans un grand éclat de rire, Nathalie se souvient : « En général, ceux-ci répondent deux jours, une semaine, deux semaines. Nous, on a dit : un an et demi ! » Apprendre, connaître, comprendre, voir ce qu’il était possible d’apporter. « OK, restez, répondent tranquillement les guérilleros qu’on décrit souvent comme des paranoïaques vivant au sein d’une secte isolée de tout. Voici votre caleta. »

Prendre les armes, quand on est très… antimilitariste ! Le père de Nathalie avait vingt ans en 1968. Il a été hippie, on l’a vu sur les barricades au Quartier latin. « J’ai grandi dans ce milieu de critique, de rébellion, assez anarchiste. Je n’avais jamais vu un fusil de ma vie. Ça a été une découverte. Et un questionnement. Tuer quelqu’un pour sauver sa vie ? Je n’y ai jamais été confrontée, mais on doit s’habituer à l’idée. Sans savoir comment on va réagir... »

Guerres légitimes, guerres illégitimes… « On lit, on étudie, on étend ses connaissances. » Il n’empêche, on n’est plus à Quito. Les FARC sont une armée, pas une réunion d’altermondialistes sympas. Une structure militaire, une verticalité dans les tâches, une rigide organisation de la vie quotidienne, de la discipline, un règlement. « Parfois, ça pèse. Moi, je suis un peu libertaire ! Je demande toujours des explications. Et pourquoi on fait ça ? Et pourquoi on prend cette décision ? Et pourquoi… ? » Toutefois, conte la Française, la compréhension vient avec le temps. « Il s’agit d’une armée différente de l’armée bourgeoise, avec une discipline consciente. Si j’obéis aux ordres, ce n’est pas parce que je suis obligée, mais parce que c’est une garantie d’efficacité et de sécurité. On fait partie d’une chaîne. Les ordres se donnent et se reçoivent avec respect. Il y a une camaraderie un peu plus que militaire dans la relation avec les gens, et un projet politique partagé. On n’est pas seulement guérilleros, on est tous membres du Parti communiste clandestin [PC3], on a des réunions de cellule, des espaces de participation, des discussions, c’est la grande différence avec une armée classique. »

Pour en revenir au tout début de l’engagement, les temps furent difficiles. De grandes opérations se déroulaient dans la proche Sierra Nevada. Des blessés arrivaient dans ce campement d’arrière-garde chargé de la propagande et de la radio. En guérillera de base, Nathalie suit alors les cours de l’Ecole politique, sans participer à aucun combat, jusqu’au jour où un « comandante » lui pose, comme au Chilien (et à tout combattant récemment intégré), la question à un million de pesos : « Alors ? Que voulez-vous faire, maintenant ? Voulez-vous rester ? Intégrer les réseaux de solidarité, la structure internationale, le Mouvement bolivarien, le PC3 ? » En bonne logique, en tant que non Colombiens, ils devraient travailler avec Raúl Reyes, numéro deux et « ministre des affaires étrangères » des FARC [6]. Mais sa politique est généralement d’utiliser ce type de militants pour construire la solidarité internationale depuis leur pays d’origine. D’une voix forte et ferme, ces deux-là s’insurgent : « Non ! On veut rester ici ! »

Les « comandantes » couperont la poire en deux : « On m’a quasiment jetée du campement, s’amuse Nathalie, en me disant : “Tu as des capacités politiques, tu dois travailler à l’extérieur.” » C’est ainsi qu’elle devient la « camarada mochilera » – la « camarade au sac à dos ». Jouant les routardes pour donner le change, elle parcourt le continent américain en bus, en car, en stop, en camion, de Caracas à Buenos Aires, de La Paz à Quito, pour établir des contacts, construire la solidarité à travers les mouvements sociaux en cooptant les militants de base les plus politisés. Rentrant et sortant des campements, maintenant le lien entre les parties rurale et urbaine de l’insurrection, elle vit cette situation quasiment comme un privilège, pouvant à l’occasion s’offrir « une bière ou un ciné ». Mais déjà en véritable « fariana » (combattante, généralement paysanne, des FARC) : « Je me souviens que parfois j’étais en ville et qu’ils me récupéraient parce que je n’en pouvais plus. La vie dans les campagnes ou la jungle apporte plus d’énergie physique, une sorte de tranquillité. »

En 2008, un épisode très « franchouillard », ridicule, mais majeur, va troubler cette relative normalité. Jusque-là, vivant dans un campement, ou quelques mois dehors (parfois très longtemps, parfois très peu), Nathalie possède des papiers en règle, comme n’importe quelle touriste lambda. Les services de renseignements colombiens ne l’ont pas détectée. Mais son passeport français arrive à expiration. La voici devant le comptoir d’embarquement de l’aéroport Simón Bolivar de Caracas, sac de voyage à l’épaule, destination Paris. De la ville dite « lumière », elle gagne la Bourgogne où vivent ses parents et où elle a fait porter sa résidence avant son départ, dans la maison où elle a grandi. Là, la situation tourne à la farce bien que, vérification faite, il n’est nullement fait mention de la Préfecture de l’Yonne dans les œuvres de Georges Courteline ou Franz Kafka. Une fonctionnaire est en fonction, ce qui, a priori, n’a rien de surprenant. Mais ses doigts tambourinent nerveusement sur son bureau. D’après elle, Nathalie a passé trop d’années à l’extérieur de l’hexagone pour pouvoir demander un renouvellement de son passeport. Bien entendu, en bonne Française, c’est-à-dire râleuse, et en guérillera colombienne, c’est-à-dire insoumise, celle-ci s’insurge vigoureusement : « Je voyage en permanence, mais mon domicile légal est là. » Elle ne discerne pas la moindre hésitation dans la réponse : « Donnez-m’en la preuve. Vous ne payez ni loyer, ni électricité, ni ligne fixe de téléphone, ni abonnement pour un portable, ni impôts, ni cotisations à la sécu… Vous n’êtes pas de cette région. Puisque vous y avez travaillé, allez voir du côté de Montpellier. » Où elle subit le même refus. Bref, pratiquant la déchéance de nationalité avant l’heure, on lui conseille d’aller voir au… « Venezuela », d’où elle a pris l’avion.

Finalement, après moult démarches et comme si elle était étrangère dans son propre pays, Nathalie obtient un passeport temporaire (« Délivré en urgence pour des motifs d’ordre médicaux ou humanitaires. Les services préfectoraux décident de la délivrance en fonction de la situation. Ce passeport est valide seulement pendant un an »). Rentrée en Colombie, elle s’y retrouve donc sans papiers en règle à partir de 2009. Elle y vit aujourd’hui en « illégale » intégrale, sans possibilité de se déplacer ni même de rentrer en France le cas échéant. Ce qui ne pose guère de problème quand on vit avec « la insurgencia » (les insurgés), mais risque de se révéler problématique en cas de démobilisation. Evidemment, faute de document d’identité, Nathalie doit désormais limiter les déplacements et cesser quasiment de voyager pour la Commission internationale. Dans la vie normale, on dirait : il lui faut changer de service et de spécialité.

Quand elle a intégré l’opposition armée, Nathalie l’a fait en ayant dans la tête les campements du Che, les guérilla des années 50 ou 70, des images de hamacs, de barbus aux vêtements en loques, de vieux fusils. Quelle surprise. Elle débarque sous les gigantesques frondaisons qui dissimulent le cantonnement. La première chose qu’elle voit c’est la « carpita » et, immédiatement après, provoquant chez elle un incrédule « c’est pas possible ! », un petit chien blanc, un chienchien à sa mémère, avec un nœud rose sur les oreilles et les griffes peintes. Cette sorte de caniche de bourgeoise appartient à une guérillera. « C’est lié au fait de ne pas pouvoir avoir d’enfant, beaucoup ont “una mascota”[un animal de compagnie] et s’amusent avec comme avec un jouet. »

Deuxième source d’étonnement : le niveau des technologies utilisées. Quelques commandants utilisent un ordinateur, beaucoup plus lourd que ceux d’aujourd’hui, les clés USB n’existent pas encore, mais, au fil du temps, les guérilleros suivent l’évolution du matériel à vitesse grand V. Lorsque Nathalie rejoint définitivement le Bloc Caraïbe, après ses démêlés avec la bureaucratie française, le commandant Jesús Santrich est « complètement planté avec son ordi ». Pourrie par les virus, la machine fonctionne au ralenti. En France, Nathalie s’intéressait beaucoup à la technique et s’occupait elle-même de son informatique. Elle prend les choses en main : « “Je peux essayer de te le régler. Je ne suis pas spécialiste, mais j’essaie.” Et je l’ai nettoyé. Il a fonctionné un peu mieux. La deuxième fois aussi, quand un autre camarade est venu me trouver. Peu à peu, cherchant sur Internet quand je ne savais pas, je me suis retrouvée spécialisée en tout ce qui était technique. » Jusqu’au jour où Iván Márquez (futur numéro un de la délégation des FARC à La Havane), en proie à une perplexité manifeste, l’appelle parce que le site Internet national est tombé sous les coups des hackers de l’armée. « Tu sais faire une page Web ? » On est au pays du « réalisme magique » de Gabriel García Márquez, ne l’oublions pas : « J’en ai fait une pour une amie chanteuse ! Si tu veux, je tente le coup. » Ainsi naît le site Martín Caballero « Bolivar somos todos » (Nous sommes tous Bolivar) [7]. A compter de ce moment, « la Francesa » bascule définitivement dans la « communication ».

Les parents de Nathalie connaissent plus ou moins l’activité de leur fille. Ils auront l’occasion de lui rendre visite à La Havane où, en février 2013, elle rejoint la délégation des FARC qui négocie avec les représentants du président Juan Manuel Santos. Autant la néerlandaise Tanja Nijmeier (alias Alexandra Nariño), dont l’existence est connue depuis 2007, est devenue l’attraction des médias du monde entier, autant cette seconde européenne passe inaperçue. Comme ses « camaradas », elle se retrouve à mille lieux des cris des singes, des appels des oiseaux, du bourdonnement des insectes des jungles colombiennes, dans cette zone exclusive d’El Laguito (le petit lac), un condominium situé à l’ouest de la capitale cubaine, exproprié par Fidel Castro au début des années 1960. Devant le portail, vêtues d’un uniforme vert olive, ce sont presque toujours des jeunes femmes qui montent la garde [8]. Mais ce n’est pas ce qui fait s’étrangler Nathalie.

Le pseudo « sexe faible » représente environ 35 % des effectifs de l’organisation armée. Au quotidien, l’égalité totale entre hommes et femmes préside au partage de toutes les tâches, cuisine et combat compris. « En arrivant à La Havane, j’ai été choquée de voir comment toutes ces guérilleras, fortes de quinze, vingt ou trente ans de maquis, s’appropriaient la Maison de réception et commençaient à vouloir cuisiner, faire du ménage, etc. Après des décennies de travail égalitaire, revenir à ça ! » Quand elle aborde ce sujet, « la Francesa » devient intarissable. Et positive, en pensant à l’avenir. « L’avantage qu’on a sur les expériences passées, en parlant des femmes, c’est qu’on a prévu ce qui peut se passer. »

Dans le cadre des pourparlers, les négociateurs ont reçu de très nombreuses délégations de personnalités politiques, d’émissaires colombiens et étrangers, de victimes du conflit et… de femmes. Parmi ces dernières, beaucoup de « démobilisées » des mouvements qui ont déposé les armes dans les années 1990 – M-19, Quintín Lame, Armée populaire de libération (EPL), quelques fractions minoritaires de l’Armée de libération nationale (ELN). « Elles nous ont mis en garde : “Nous, nous sommes restées sans protection.” »

Très concrètement : lorsque la guérilla indigène du Quintín Lame abandonne la lutte armée, le pouvoir octroie de la terre aux hommes. Leur femme ou amie, éventuellement ex-combattante, est « compañera de… » (compagne de…). « Après un certain temps, si le couple éclate, les femmes restent sans rien. » Côté M-19, d’après les « anciennes », personne ne s’affrontait pour arracher le privilège d’aller au combat. Le plus capable prenait la direction des opérations et tout le monde participait. En revanche, dès qu’il s’est agi d’entrer en politique, la compétition est devenue plus compliquée et les femmes ont été peu à peu marginalisées. « Elles nous ont toutes averti. »

Paradoxalement, c’est au sein de cette guérilla des FARC à la réputation épouvantable qu’une Commission de genre dirigée par la « comandante » Victoria Sandino pense le problème, y réfléchit, l’impose dans l’agenda de la négociation et fait en sorte que le même type de réflexion soit mené dans les différents blocs et fronts [9].

Pour être guérillera, donc, on n’en est pas moins femme. A La Havane, Nathalie tombe amoureuse d’un membre de la délégation rebelle, un grand gaillard afro-colombien, le commandant Pablo Atrato, membre de l’état-major du front 57. Quand celui-ci rentre dans son étouffant Choco, elle demeure dans la capitale cubaine mais, lorsque vient son tour de repartir pour sa base de la Caraïbe, en avril 2016, elle demande son transfert et rejoint son « compa ». « Je suis ici par amour » ! rit-elle aux éclats en tentant de chasser les moustiques qui, pendant qu’elle parle, s’offrent un festin (sur nous aussi, soit dit en passant !).

Les FARC étant un mouvement d’extraction paysanne, il n’est pas rare, en entrant dans un campement, comme celui où nous l’avons rencontré, de voir des cochons ou des poules. Dont l’une finira ce soir à la casserole. En pensant à l’ « exécution » de la volaille plutôt qu’à sa dégustation, Nathalie esquisse une moue un peu ennuyée. « On suppose que le fariano doit tout savoir faire ! C’est dans le règlement. Par exemple, tuer une poule. Je suis de la campagne, je sais comment m’y prendre. Mais, quand il s’agit d’égorger un porc ou une vache, je préfère céder ma place. Par chance, j’en ai le droit. »

Répugner à tuer une bestiole et vivre au sein d’une organisation armée accusée de tous les maux, y compris de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité ! Quelle contradiction, voire quelle inconséquence ! Sursauteront certains, trouvant que ce portrait rend la militante un peu trop normale, commune, sympathique, terriblement humaine en un mot.

Qu’on nous permette une digression. Le conflit colombien a été atroce, par sa durée et son intensité. Le mécanisme de « justice transitionnelle » élaboré par les négociateurs à La Havane se donne pour objectif principal l’établissement de la vérité due aux victimes, des peines de restriction de liberté pouvant atteindre huit années (mais sans prison) pour ceux qui avoueront des fautes particulièrement graves et des sanctions impitoyables (vingt ans d’incarcération) pour qui tenterait d’occulter des exactions n’ayant rien à voir avec le contexte occasionné par un affrontement armé. Il n’y a donc pas « impunité », contrairement aux allégations des détracteurs du processus de paix.

Lorsque, à Cartagena, le 26 septembre, quelques semaines après notre rencontre avec la Française, seront signés ce qu’on considérera alors comme d’« historiques accords de paix », le commandant en chef de la guérilla Rodrigo Londoño Echeverri – nom de guerre « Timoleón Jiménez » ou « Timochenko » – ne laissera planer aucune ambiguïté en assumant publiquement, solennellement, dans son discours, les responsabilités de la guérilla : « Au nom des FARC-EP, je demande sincèrement pardon à toutes les victimes du conflit, pour toutes les douleurs que nous avons pu causer durant cette guerre. » Auparavant, dans une atmosphère « tendue mais respectueuse », les insurgés avaient déjà reconnu, devant les familles, leur culpabilité dans le meurtre « absurde » et « honteux » des onze députés enlevés en avril 2002 dans le département du Valle del Cauca et exécutés cinq ans plus tard alors que l’armée menait une opération pour les libérer. De même qu’ils ont rencontré à deux reprises et fait leur mea culpa devant les habitants de Bojayá (Choco), où une « bavure » particulièrement atroce fit 119 morts et 98 blessés en mai 2002 [10]. Outre la pratique des enlèvements de civils destinés à financer le mouvement par la perception d’une rançon (dite « impôt révolutionnaire »), deux des tragédies emblématiques régulièrement montées en épingle pour mettre en cause, mais surtout diaboliser les FARC [11].

Néanmoins, les plus de 400 000 morts enregistrés depuis 1948, la disparition d’au minimum 50 000 personnes ainsi que le déplacement de 6,9 millions d’habitants ne peuvent être imputés à la seule (ou aux seules) guérilla(s). Telle que prévue dans les accords, la juridiction spéciale devra (ou aurait dû) également mettre à jour la responsabilité majeure (de l’ordre de 70 % des crimes) des forces armées et des paramilitaires, la complicité de nombreux membres civils des classes politique et économique. Cinquante-sept entreprises sont d’ores et déjà mises en cause pour leurs liens avec le paramilitarisme, dont les emblématiques Postobón, Ecopetrol, Envigado Fútbol Club, mais aussi les multinationales Chiquita Brands, Coca Cola et Drummond Company.

Qu’on ne s’y trompe pas : un risque dévastateur pour une partie de l’ « establecimiento ». Lequel enrage à l’idée que les anciens rebelles pourraient être admis à participer à la vie politique du pays plutôt que de croupir dans des culs-de-basse-fosse. D’où la campagne menée par les Cavaliers de l’Apocalypse – les ex-présidents Álvaro Uribe et Andrés Pastrana ; l’ex-procureur général de la République Alejandro Ordoñez ; l’ex-vice-président Francisco Santos, cousin de l’actuel chef de l’Etat, accusé d’avoir demandé aux paramilitaires de créer un Bloc dans la capitale Bogotá – contre le « oui » au plébiscite du 2 octobre dernier.

La nouvelle donne ne change rien : ce qui était vrai hier le sera également, et peut-être encore plus, demain. « Le pouvoir cherche quels crimes contre l’Humanité il peut nous mettre sur le dos, estime Nathalie. Depuis le recrutement de mineurs à la violence sexuelle. Mais, pour que ce soient des crimes contre l’Humanité, il faut que leur pratique soit systématique. Ce qu’elle n’est pas. Alors, ils montent des cas. » Huit cents enquêteurs travailleraient en permanence sur les exactions des FARC. « Le nombre de violences sexuelles, ridiculement bas, qu’ils ont trouvé, n’est pas en adéquation avec le nombre de fonctionnaires qui y consacrent leur temps ! » Quand on évoque devant elle les accusations récurrentes de viol, c’est, outre la « fariana », la féministe qui répond : « Ça peut arriver, on m’a raconté quelques cas. Mais, pour nous, la violence contre une compañera ou contre une femme de la société civile est passible du Conseil de guerre. Dans ce genre de cas, ce dernier condamne généralement le coupable à la peine capitale. En cas de viol prouvé, le coupable, aujourd’hui, n’existe probablement plus. Ça peut paraître dur, mais, dans le contexte de la guerre, on n’a pas de prison où jeter les gens pendant quinze ans et on ne peut pas non plus les remettre à la justice ordinaire, que nous rejetons. On a un règlement beaucoup plus sévère que celui de la société colombienne, et moins de tolérance culturelle. Alors, un guérillero y réfléchit à deux fois. Ils pourront recueillir peu de cas qui n’aient pas été jugés par la juridiction interne. »

La pratique des enlèvements dits « économiques » a été massive durant de longues années. Là encore, le commandant Timochenko s’est livré publiquement à une ferme autocritique, le 11 septembre dernier, reconnaissant les souffrances causées. « Mais on nous attribue encore je ne sais combien de disparus ! Nous avons commencé par faire un sondage au niveau des Fronts. Nous en avons trouvé six au niveau national – des rétentions économiques. On n’a plus personne. Lors de l’ouverture du dialogue, tout le monde a été libéré. » Sans vouloir faire des FARC une association d’enfants de Marie, et au-delà de cet entretien, nombre des accusations lancées aujourd’hui contre la guérilla sont effectivement soit excessives, soit infondées. Mais fonctionnent très bien dans le cadre des manipulations médiatiques, qui requièrent des « bons » et des « méchants absolus ».

C’est donc dans le ténébreux Choco, sur les rives du puissant río Atrato et de ses affluents, que Nathalie vit ce qu’elle croit, en juillet, ses derniers jours de guérillera active. Au contact direct des populations. Des communautés paysannes, noires, indigènes, démunies de tout. Que les FARC, historiquement, assistent, y remplaçant l’Etat, en matière de règlements des conflits, mais aussi de santé. « Dans la mesure du possible, nous répondons aux urgences. Mais on ne peut pas toujours, on n’a pas forcément ce qu’il faut. On achète quelques traitements au marché noir. Très peu. » Du coup, Nathalie se replie sur les médecines alternatives, à base de plantes, auxquelles elle s’intéresse depuis longtemps. « J’essaie, mais jusqu’aux Indigènes ont perdu leurs traditions curatives, ils n’ont plus confiance que dans la “pastillita” (comprimé). » Début juin, dans ce climat débilitant, elle a connu elle-même sa première crise de paludisme. « Je l’ai soignée avec la racine d’une fleur ; j’étais faible, mais sans fièvre, cela été plus efficace que les “pastillitas”. »

Dans ces moments d’incertitude où les événements, chaque jour, s’accéléraient, il a fallu aussi aux guérilleros, déjà habillés en civil, expliquer aux communautés les avancées des négociations de La Havane et, pour certaines d’entre elles, les rassurer. « Qui nous protégera, quand vous ne serez plus là ? » Avant même la signature du 26 septembre et le désastre du 2 octobre, tout le monde estime à ce moment qu’il s’agira avant tout d’une paix « par défaut ». Celle du silence des armes. Mais quid des paramilitaires ? « Les gens sont inquiets. Quand on quitte une région, les paras l’occupent immédiatement. » Par ailleurs, il n’existe pas une grande confiance, quant au respect futur des accords, dans la parole de l’Etat.

« On va vivre et on verra », dit alors Nathalie, relevant le défi de s’intégrer à une société capitaliste pour tenter de la transformer, démocratiquement cette fois, de « mettre en place des Communes, une autonomie, pouvoir continuer à fonctionner sur le mode de vie sinon communiste, au moins communautaire. »

Le 2 octobre, lors du plébiscite, et comme la majorité des régions et localités directement affectées par le conflit, celles qui ont connu le plus grand nombre de victimes, le Choco a majoritairement voté pour la paix (96 % de « oui » à Bojayá). Il n’en demeure pas moins que tous les projets élaborés ces derniers mois par les guérilleros sont devenus caducs. A très court terme, Nathalie et ses « camaradas » ne reviendront pas à la vie civile, comme ils l’envisageaient très sérieusement. Il faudra donc, à « la Francesa », rajouter un temps indéterminé à ses plus de quinze années hors de la « normalité »… A la question « s’agit-il d’un mode de vie ? », elle nous répondait en juillet : « Je ne sais pas. Je ne pense pas que la majorité le considère comme un mode de vie. En ce qui me concerne, ça peut parfois paraître un film ou un roman. Mais ça a été assez naturel, comme la vie quotidienne, un pas après l’autre. On apprend, on se détache de beaucoup de choses, on s’éloigne de la réalité française. Je ne me suis jamais posé la question de sortir de cet engagement. Il était clair que c’était une décision sans retour possible. On n’est plus totalement maître de son futur. On se met à disposition du projet. »

Maurice Lemoine et Pierre Carles

Photographies : Maurice Lemoine

[1] Lire « Veillée de paix pour les guérilleros des FARC », Mémoire des luttes, 27 juillet 2016.

[2] Trois jours plus tard, la candidate verte à l’élection présidentielle, la franco-colombienne Ingrid Betancourt, sera enlevée.

[3] Chômeurs pratiquant le blocage des routes (« piquete »).

[4] Après la mort du leader historique Manuel Marulanda en mai 2008, Cano (de son vrai nom Guillermo León Saenz) deviendra le numéro un de la guérilla. Il sera tué à Suárez (Cauca), le 4 novembre 2011, alors qu’il venait d’engager les FARC sur les voies de la négociation.

[5] Carlos Montemayor, La Rébellion indigène du Mexique, Presses de l’université Laval/Syllepse, Québec/Paris, 2001, 189 pages, 15,24 euros.

[6] Raúl Reyes sera tué par un bombardement, le 1er mars 2008, en territoire équatorien où il se trouvait pour négocier la libération de prisonniers (militaires) et otages (civils) des FARC – parmi lesquels Ingrid Betancourt.

[7] Chef du Front 37 sur la Côte caraïbe pendant onze années, Martín Caballero est mort au combat en octobre 2007.

[8] Lire Hernando Calvo Ospina, « Vu et entendu à La Havane », Le Monde diplomatique, Paris, février 2013.

[9] Le frente (front) se compose d’une ou plusieurs colonnes de cent vingt-huit combattants ; le bloc de cinq ou six fronts.

[10] Lire Maurice Lemoine, Sur les eaux noires du fleuve, Don Quichotte, Paris, 2014.

[11] On notera que la guérilla est le seul des acteurs du conflit qui assume ses responsabilités et demande pardon pour les souffrances causées. Aucun des autres acteurs, militaires, paramilitaires ou civils, ne l’a fait – à l’exception notable du président Santos qui a reconnu la responsabilité de l’Etat dans le massacre des militants de l’Union patriotique (4 000 morts) dans les années 1980.

![SANTÉ, L’UE dépouille les États de leurs compétences [#Pardem]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250421-UE-sante-350x250.jpeg)