La sortie, peut-être définitive, de Juan Guaidó du Venezuela et l’échec de la tentative de création d’un casus belli à la frontière colombienne vont sans doute figer les lignes de front et permettre au pouvoir bolivarien de respirer.

Chacun campant sur ses positions, on peut certes s’attendre à des invectives de part et d’autre des frontières réelles et mentales, avec, pourquoi pas, une « montée aux extrêmes », pour reprendre l’expression clausewitzienne, mais surtout dans l’univers virtuel des tweets et autres petites phrases. Ce qui pourrait bien ressembler aux provocations – heureusement sans suite – que Donald Trump avait prodiguées naguère à la République populaire démocratique de Corée, laquelle a, depuis, assuré sa sanctuarisation.

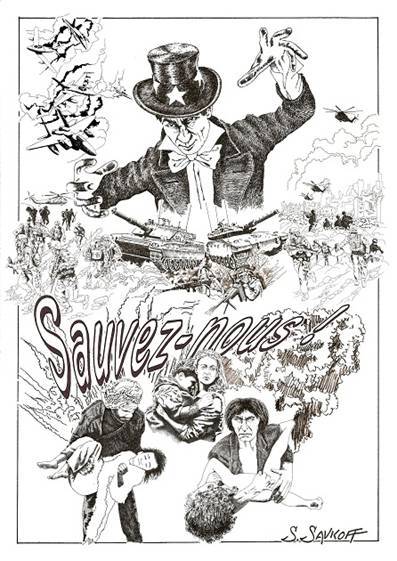

En effet, si les nouveaux « exilés de Coblence » peuvent s’appuyer sur le soutien du Grand « Electeur » – au singulier – de Guaidó, Mike Pence, une intervention états-unienne directe au Venezuela n’obtiendrait sans doute pas l’aval du Congrès, où l’on a même vu l’inquiétant émissaire Elliott Abrams se faire chahuter sur son passé de soutien au « Contras » et son lourd palmarès, notamment le massacre d’El Mozote au Nicaragua, et son millier de victimes civiles. L’insistance à escompter la désertion de l’armée bolivarienne atteste une certaine fébrilité de l’administration de Washington et montre que cette option est pour eux sine qua non. Elle n’a pourtant pas eu lieu. Certes, les tentatives de coup d’Etat comme en 2002, d’assassinat de Maduro par drone en 2018, les déstabilisations comme celles des Guarimbas en 2014, sont toujours des options possibles. Mais le régime bolivarien a, jusqu’à présent, montré sa capacité de résilience à ce type de manœuvres.

Quant au Brésil, dont le président Bolsonaro est notoirement un illuminé de la gâchette, prompt à brandir la menace de la torture contre son propre peuple, il s’est pourtant empressé d’exclure prudemment toute option militaire, sans doute peu sûr de ses capacités en la matière. Pour la Colombie, il faut toujours se rappeler qu’il s’agit d’un pays divisé, avec l’existence des FARC depuis les années soixante.

En réalité, les pays les plus impliqués dans la crise actuelle (Venezuela, Colombie et Brésil) ont tous comme caractéristiques d’avoir en leur sein deux camps très opposés, même si les majorités au pouvoir ne sont pas les mêmes, ce qui, certes, rend la situation explosive, mais empêche aussi une action parfaitement unilatérale d’un pays comme d’un autre.

De par la présence des FARC, la Colombie n’est, en effet, pas plus uniformément « impérialiste » que le Venezuela n’est tout à fait « socialiste », même dans les pires cauchemars de Donald Trump. En effet, quelles que soient les déclarations d’intention chavistes, bienveillantes et sympathiques, sur le « socialisme du XXIe siècle » censé résoudre tous les conflits sociaux dans la paix et la charité chrétienne, la forte présence d’une bourgeoisie compradore au Venezuela, c’est-à-dire prélevant une rente sur les importations et bloquant l’industrialisation du pays, détenant toujours certains secteurs-clefs (environ 80% de l’économie appartient au privé) et toujours capable de saboter une bonne partie de la production, atteste précisément du caractère plus que partiel du socialisme vénézuelien.

Néanmoins, à mi-chemin entre la forteresse socialiste qu’est Cuba et, par exemple, la sociale-démocratie généreuse, mais inconséquente, du Chili d’Allende qui s’était refusée à armer son peuple, le Venezuela a opté pour une auto-organisation du secteur de la population qui lui est favorable. Il peut compter sur les plus de 6 millions d’électeurs de Nicolas Maduro en 2018 (qui existent bel et bien, n’en déplaise aux propagandistes atlantistes), dont 1,6 organisés militairement (selon les informations de Maurice Lemoine), avec un maillage local fait de démocratie basiste développé depuis vingt ans, gérant l’alimentation, l’éducation, la santé, etc.

Un pays coexistant, donc, avec une autre partie de la population, minoritaire, certes, mais pas moins farouche que ne l’étaient les franquistes lorsqu’ils ont lancé un coup d’Etat contre la République espagnole, prélude à l’une des guerres civiles les plus atroces de l’histoire. Nous employons cette comparaison à dessein, peut-être aussi pour faire comprendre à ceux des Européens qui n’ont pas délaissé le casque colonial qui leur sert de cerveau, dans quel engrenage ceux-ci nous entraînent.

La guerre d’Espagne, et la non-intervention des dites démocraties occidentales, avait offert un blanc-seing aux fascismes et servi de prodrome à la guerre mondiale. Or Donald Trump achève de montrer que le populisme n’est pas intrinsèquement porteur d’isolationnisme ou, à tout le moins, n’est pas de nature à résister aux exigences du complexe militaro-industriel. La « solution militaire », pour employer un oxymore inquiétant, reste l’option naturelle d’une économie états-unienne en constant déclin, malgré les « trumpeuses » relances protectionnistes actuelles.

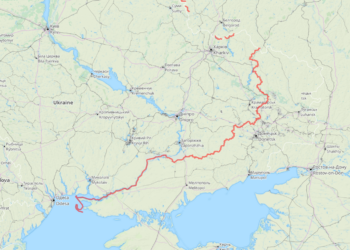

Néanmoins, à ce scénario catastrophe s’opposent non seulement une communauté internationale (seule une quarantaine d’Etats sur les 193 de l’ONU soutiennent Guaidó), mais aussi une réalité d’évidence, qu’il faut rappeler dans toutes les guerres : la réalité du terrain. Si cette réalité échappe parfois à de nombreux commentateurs occidentaux, les spécialistes des guérillas latino-américaines ont souvent noté la différence entre l’Escambray et la Sierra Maestra qui furent les foyers d’incubation de la guérilla castriste, et le contexte amazonien, encore plus rude, où le guérillero est contraint d’occuper la majeure partie de son temps non pas à harceler l’ennemi mais à assurer sa propre survie, comme l’avait prouvé l’expérience vénézuélienne de Douglas Bravo. Le long statu quo, vieux d’un demi-siècle, entre Bogota et les FARC atteste également de ces pesanteurs contextuelles.

Dans ce cadre, figé par la géographie, et, comme nous l’avons vu plus haut, « glacé » quant à la réalité sociale, pour reprendre la si juste expression de Saint-Just au sujet du blocage d’une situation révolutionnaire, et qui fait que nous avons depuis des années dans ces pays deux secteurs, voire deux mondes qui se regardent en chien de faïence, l’influence de l’étranger est malheureusement déterminante pour faire évoluer les rapports de force. La réplique russe à la pseudo-aide états-unienne, par une aide réelle apportée au régime bolivarien, participe de cette logique. Même si l’époque n’est plus celle du Komintern, le soutien russe au Venezuela bolivarien s’impose également pour des raisons des plus pragmatiques : en défendant le Venezuela, la Russie SE défend aussi avec le Venezuela et détourne le spectre de la sinistre « pax americana » s’étendant sur le monde. Notons que la diplomatie russe, l’une des meilleures du monde, s’appuie sur l’expérience soviétique consistant à gérer les sautes d’humeur de ces enfants capricieux et pervers que figurent les dirigeants états-uniens d’une nation en réel déclin, y compris au plan intellectuel.

Ayant résisté à la menace d’extermination nucléaire brandie par les Folamours de Washington (« plutôt morts que rouges »), la diplomatie russe n’est pas de nature à se laisser impressionner par les rodomontades du groupe de Lima et de ceux qui qualifient, par exemple, – sans peur du ridicule – de « crime contre l’humanité » l’incendie d’un camion, prétendument humanitaire, affrété par quelques voyous se prenant pour l’Ulysse du cheval de Troie. La Russie saura-t-elle convaincre également certains milieux d’affaires, russes et chinois, d’investir davantage et plus que jamais dans ce pays? Le renforcement des tendances lourdes symbolisé par le départ du président autoproclamé, attendant désespérément mais en vain de revenir dans les fourgons de l’étranger, permettrait de rétablir, à terme, une certaine confiance.

Dans ce scénario de guerre froide prolongée, en tout cas d’éloignement des guerres chaudes, se souvenir du pont aérien organisé par les Etats-Unis durant le blocus de Berlin (1948-1949) n’est pas inutile. Ce fut une stratégie alors gagnante, dont la Russie peut s’inspirer aujourd’hui, en prolongeant et en amplifiant son aide humanitaire, qui peut croître en devenant l’occasion d’une réorganisation complète du pays, en concertation avec les chavistes. La Russie y gagnerait certainement en prestige. En effet, restaurer la prospérité au Venezuela, au nez et à la barbe des affameurs du blocus, aurait un effet tout aussi grandiose que l’orchestre philharmonique accueilli dans Palmyre libérée, enfin, du djihadisme.

Nous ne pensons pas être les seuls à espérer voir se dessiner une solution heureuse et pacifique à la crise. En effet, l’ancien premier ministre Dominique de Villepin, se faisant le porte-parole, le 25 février dernier, du groupe de Montevideo emmené par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a dénoncé la coalition d’un groupe de pays «autoritaires » et rappelé le rôle éminent de Cuba dans l’accord récent trouvé entre Bogota et les FARC. A rebours des basses manœuvres du président Macron prêt à tout, y compris à aller contre l’Assemblée générale de l’ONU, pour mieux stigmatiser, à travers le Venezuela, le rival potentiel qu’est Jean-Luc Mélenchon (passé à 600 000 voix du second tour où il eût été un adversaire coriace), on voit donc s’esquisser la prise en compte des équilibres de forces dans la région par certains courants, y compris conservateurs, de l’opinion publique occidentale et singulièrement française, la France constituant, pour des raisons historiques et idéologiques évidentes, le maillon faible de la chaîne impérialiste actuelle.

Aymeric Monville, 26 février 2019

![L’Union Européenne 20 ans après le 29 mai 2005 : le referendum 2025 ? la table ronde en vidéo [PRCF PARDEM FIERS DPC JRCF]](https://www.initiative-communiste.fr/wp-content/uploads/2025/04/20250329-referendum-union-europeenne-120x86.jpg)

Juste une parenthese para rapport à cette affirmation que va un peu rapide à notre avis par tous ceux qui se permettent d’ écrire sur Salvador Allende ne connaissant que très peu de sa conception politique ou sur le Chili de l’UNITE POPULAIRE. » la sociale-démocratie généreuse, mais inconséquente, du Chili d’Allende qui s’était refusée à armer son peuple »

Il ne suffit pas de lire quelques livres d’auteurs français.

Allende n’était pas contre la lutte armée. Il pensait utiliser avant tout la légalité constitutionnelle ( bourgeoise) et en deuxieme option la lutte armée en fonction de la conjoncture et des rapports de force.

Ceci dit qualifier le socialisme chilien de « socialdemocratie » est un peu simplet aussi.IL FAUDRAIT SORTIR DU PARADIGME ALLENDE « SOCIALDEMOCRATE » . Allende était un militant socialiste discipliné dans la tradition de Marx et Lenin. De plus cela ne dura que 1000 jours et c’était un processus qui n’a pu etre achever dans un contexte extremement hostile . La transformation vers le socialisme était la avec toute une serie de mesures que nous n’allons pas énumerer ici.

Conseils: Il faudrait traduire plus souvent des auteurs CHILIENS au français pour mieux connaitre les études qui y sont faites notamment basée sur des documents internes du Parti socialiste chilien, du MIR et des GAP.