Dans une lettre ouverte à des camarades syndicalistes de l’enseignement supérieur, l’historienne Annie Lacroix-Riz, spécialiste de la période des années 1930, revient sur la nature financière du capitalisme au cours du temps. L’occasion de tordre le coup à ceux qui – pour ne pas mettre en cause le système capitaliste et espérer le miracle de quelques réformes ramenant à une période d’un capitalisme qui ne soit plus « néolibéral » – dénonce la cause de la crise actuel dans un capitalisme qui serait subitement devenu trop financier.

Annie Lacroix-Riz nous a aimablement autorisée à publier cette échange

Le capitalisme est financier depuis au moins la fin du XIXe siècle – par Annie Lacroix-Riz

Chers camarades,

Il faut cesser de répéter en boucle que le capitalisme n’est « financier » que depuis trente ans : il l’est depuis sa phase impérialiste, c’est-à-dire le dernier quart du 19e siècle. Ses analystes d’avant 1914 (base de la synthèse qu’en a présentée Lénine en 1916) avaient déjà décrit « la mondialisation libérale [pour qui? et sans État?], financière et dévastatrice ». Et le monde dépecé, ça ne date pas de 1989, bien que la chute de l’URSS et de sa sphère d’influence, ajoutée à l’aggravation objective de la crise, ait accéléré la danse en Europe : ça a commencé avec la furie coloniale du 19e siècle, amorcée au 18e pour le capitalisme britannique précoce, et intensifiée par la crise de 1873.

Le vocable de « néolibéral » (ça fait belle lurette que le capitalisme n’est plus « libéral », il ne l’a jamais été depuis l’ère impérialiste) donne l’illusion que si on arrache au capitalisme sa mauvaise graine « financière », ses capacités industrielles se redéploieront. C’est faux, on peut aisément le comprendre en lisant des textes de base de Marx, tels que Salaire, prix et profit et Travail salarié et capital (tout est en ligne) – sans oublier le si riche Manifeste du parti communiste. Si on veut profiter du confinement (évidemment, c’est difficile avec des bébés, des enfants jeunes ou des adolescents à la maison), on peut entamer Le Capital, au moins le Livre I.

Car Marx explique ce qu’est la marchandise, le capital et l’élévation de sa composition organique (c’est-à-dire l’évolution du rapport entre capital variable, investi en salaires, et capital constant, avec une part grandissante pour ce dernier), la plus-value, le profit. Or, l’élévation de la composition organique du capital provoque fatalement la baisse du profit, même si la plus-value augmente (et c’est le cas continu). Ah, pour sûr, le capitalisme rêve d’un capitalisme sans salaire mais l’embêtant c’est que seul le travail humain, dont une partie (seulement) correspond aux salaires, produit des valeurs nouvelles (la plus-value). Malheureusement, pas le capital constant. Le rêve de pas de salaire du tout, le patronat du Reich l’a même réalisé, via ses sbires nazis, avec les camps d’extermination par le travail (mais on ne peut pas durablement tuer tous ses esclaves) : voilà la source de ce qu’Alain Bertho croit nouveau et décrit avec poésie (« Rêvant d’usines sans ouvrier, de caisses sans caissière », etc. « le capital voulait “quoi qu’il en coûte” se débarrasser des corps »). C’est poétique, mais ce n’est ni neuf ni explicatif.

On affronte une effroyable crise de surproduction (pas en soi, surproduction du capital par rapport aux perspectives possibles de profit) ‑‑ dont la pandémie n’a fourni que l’occasion, quelques économistes « bourgeois » l’ont déjà avoué avec honnêteté ‑‑, et elle est infiniment plus grave que celle de 1873-1914 (avec ses « pics » d’avant-guerre) et celle des années 1930. Agir suppose de disposer d’instruments d’analyse corrects, et, jusqu’à nouvel ordre, le marxisme-léninisme (Lénine a connu la phase impérialiste, tout juste dessinée à la fin de la vie de Marx) est seul disponible : on l’a abandonné pendant des décennies, on ne s’en sortira pas sans y revenir. C’est dur, assurément, pour toutes les générations parvenues à l’âge adulte (y compris la mienne, pour laquelle maintenir cette analyse a relevé de la folie), mais c’est indispensable.

L’argument selon lequel « la crise précédente, celle de 2008, était une crise financière endogène », par opposition à « celle de 2020 [qui] touche directement la matérialité du tissu économique », est absolument faux, cette fois comme dans les deux grandes crises systémiques antérieures : en 1873, l’effondrement a commencé par une crise boursière, à Wall Street, suivie d’atteinte sévère à « la matérialité du tissu économique ». Pareillement, ladite « matérialité » a été touchée directement à la suite du déclenchement, en octobre 1929, à Wall Street, d’une crise financière qui était prévue et redoutée depuis la deuxième moitié des années 1920. Précédée de plusieurs alertes ‑‑ avec des faillites retentissantes, du chômage croissant, des concentrations majeures du capital (dites aujourd’hui « fusacq ») en 1927-1928 ‑‑, elle menaçait de coincer les capitaux américains en Europe, Allemagne en-tête, depuis 1923-1924, investis par milliards de dollars : c’est la raison, la seule, pour laquelle les États-Unis ont contraint leurs « partenaires » et obligés européens (déjà!) à passer du Plan Dawes (qui était déjà leur œuvre) au Plan Young. Ces plans, cela va de soi, avaient été concoctés par leurs plus grands financiers, dont J.P. Morgan et les Rockefeller, dans et hors du gouvernement, chacun des plans portant le nom de banquiers-parrains). Démonstration, entre autres, dans l’ouvrage de Frank Costigliola, fondé sur des sources, économiques et diplomatiques, Awkward Dominion : American Political, Economic and Cultural Relations with Europe, 1919-1933, Ithaca, Cornell University Press, 1984. On ne peut pas analyser sérieusement une crise si on refuse à la fois l’analyse théorique du capital et l’examen historique des faits. Comparer impose de connaître la base de comparaison que, manifestement, l’auteur du texte ignore.

« Présenter la facture » ne va donc pas suffire. On la présentera à qui, et avec quels moyens, ceux qui nous ont font défaut depuis si longtemps? Il faut se donner les capacités politiques d’exiger le règlement de la facture. Ce qui suppose de balayer les âneries qu’on nous a fait avaler depuis les décennies où le camp anticapitaliste et ses organisations se sont de fait effondrés, pas seulement en effectifs. Naomi Klein a fait un bon descriptif d’une phase de la « stratégie du choc », à la « périphérie », puis étendue au « centre », à la faveur de la chute de l’URSS, laquelle tenait tout de même un peu en respect les maîtres de l’Occident dans leurs rapports avec leurs gueux : même l’américano-européiste en chef Bernard Guetta le concédait sur France Inter, après avoir personnellement tant donné, dans son domaine, à ladite chute, ce qui ne manquait pas de cynisme.

La « stratégie du choc » n’est rien d’autre que celle de la casse des salaires et revenus non monopolistes visant à maintenir voire faire grossir (c’est toujours mieux, et ça marche bien, ces dernières décennies) le profit monopoliste. Il s’est passé la même chose dans les première et deuxième crises systémiques, et c’est ce qui a conduit, la deuxième fois, au recours à la poigne fasciste généralisée : c’était le remède de cheval nécessaire pour faire payer la « dette privée » des banques par les contribuables de tous pays (même mécanisme en 1922 en Italie et en Allemagne en 1933, après la crise de 1931, crise dans la crise qui a failli faire exploser le système capitaliste. Lequel s’est maintenu parce que les populations ont accepté de payer la note). Notons, au contraire de ce qu’on nous raconte depuis que les sornettes ont triomphé en histoire contemporaine, que le capital allemand et international, forcément consulté concernant un pays si gros débiteur, n’a pas choisi Hitler parce qu’il s’est trompé, mais parce qu’il ne s’est pas trompé du tout sur ce qu’il allait faire, et à l’intérieur et à l’extérieur. Alfried Krupp l’a admis avec simplicité au procès de Nuremberg, et ses théoriques adversaires, les « Alliés » (occidentaux) aussi : les États-Unis lui ont dans les cinq ans qui ont suivi la défaite tout rendu de ses richesses considérablement augmentées de 1933 à mai 1945. D’ailleurs, le Reich avait gentiment payé les intérêts des emprunts « occidentaux » jusqu’en avril 1945, en or volé, si, si, à un certain nombre de banques centrales, avec la complicité des banques centrales maîtresses de la Banque des règlements internationaux de Bâle (c’est la victoire, soviétique, de mai 1945 qui les a suspendus). Les archives sont formelles, et j’attends démenti. Voir aussi Gian Trepp, Bankgeschäfte mit dem Feind. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich im Zweiten Weltkrieg. Von Hitlers Europabank zum Instrument des Marshallsplans, Zurich, Rotpunktverlag, 1996. Tiens, à ce sujet, si vous regardez des vidéos, regardez donc si les historiens grecs et étrangers ont exagéré en décrivant le martyre de la Grèce depuis l’entre-deux-guerres, comme ils en ont été parfois accusés (surtout en Allemagne) quand Arte a consenti à diffuser à trois reprises en décembre 2019, en pleine nuit, le documentaire d’Angelos Abazoglou, « Chronique d’un ravage », que la chaîne franco-allemande a fait disparaître de ses archives dès cette diffusion. Je reconnais que la réflexion sur le cas grec est gênante, à cette étape des événements : https://static.da-boat.org/1/EPI1.mp4 et https://static.da-boat.org/1/EPI2.mp4 (à télécharger au cas où les liens seraient encore affectés par Mme Anastasie). Et méfions-nous de ceux qui couinent contre la vilaine Commission européenne quand ils l’ont accompagnée si longtemps, tel le présumé martyr Varoufakis, qui escortait Tsipras là-bas, « marxiste libertaire » autoproclamé qui, « depuis janvier 2013, […] enseigne à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l’université du Texas à Austin », enjolivé par le cinéma et telle presse de « gauche ». De grâce, honorons d’autres héros, plus innocents des malheurs de la Grèce, dont le peuple a perdu la moitié de ses salaires et de ses retraites, notamment à cause de la docilité de Tsipras et des siens aux injonctions des impérialistes dominants! Il ne fallait pas y aller et appeler à résister le peuple grec, qui s’en est montré si souvent capable…

Ressortons des rayons des bibliothèques, outre les ouvrages d’histoire sérieux, Marx (qui anéantit la thèse de la crise due à la seule « sous-consommation », caractéristique organique du capitalisme et pas propre aux crises), Lénine (mais oui), La crise d’Eugène Varga (il y a des accès en ligne à tout). Mme Klein ne s’est pas préoccupée des solutions pratiques et d’ailleurs, si je ne m’abuse, elle les conçoit exclusivement ces derniers temps dans le vert-écologique sans poser la question cruciale de la maîtrise collective des grands moyens de production et d’échange.

Le capitalisme, qui a démontré depuis le 18e ou le 19e siècle son caractère sombre et définitivement destructeur, ne sera jamais « vert » ou « écologique ». C’est à la propriété privée des grands moyens de production et d’échange qu’il faut s’attaquer, ce qui remet sur le tapis les questions politiques que s’est posées le mouvement ouvrier depuis les 19e et 20e siècles, qu’il a bien fait de se poser et, éventuellement, de trancher, en Russie et en Chine notamment : la question centrale, négligée depuis trop longtemps, reste celle-là. Quant à nos gouvernements, ils ne sont pas peuplés d’« amateurs », ils font ce qu’ils peuvent pour permettre à leurs mandants de « compter [leurs] sous » en nous tenant en respect, par la séduction et/ou la laisse (pas incompatibles). Naturellement, ils avaient prévu les pandémies, ça fait vingt ans que c’est martelé, y compris par leurs « experts » (dont M. Salomon) mais les prévoir et les soigner « ça coûte un pognon de dingue », et ce « pognon de dingue » est mieux placé chez leurs mandants. L’« État-arbitre », ça a existé où dans l’histoire (voir notamment Marx et Engels)? On a somme toute cru que, après la faillite d’Enron de décembre 2001 et la crise de 2008, ils n’oseraient plus nous imposer les fonds de pension pour casser nos retraites. Eh bien si, ils ont osé, ils osent tout, et ont avancé en ce sens, de façon décisive, ces temps-ci alors même que (comme eux-mêmes) nombre d’économistes diagnostiquaient depuis deux ans et plus un nouveau 2008, et en bien pire. Tout le monde aura remarqué ce qui menace d’arriver dans les pays où le grand capital a déjà imposé « la retraite par points » remise aux vautours privés. La même chose qu’aux employés d’Enron : plus de retraite… Qui peut croire désormais que nous serons soignés sans avoir réussi à mettre fin au droit de vie et de mort qu’exercent sur nous, tant dans le monde « développé » (l’Italie, l’Espagne, la France, les États-Unis, etc.) qu’ailleurs, les géants capitalistes de la pharmacie? Reconnaissance aux soignants, bientôt, promet le gouvernement, qui va devenir gentil et faire « repentance » : ça vaut la promesse de la terre aux paysans italiens et celle de la nationalité française aux Sénégalais envoyés à la boucherie de la Première Guerre mondiale…

Il faut noter, et c’est une caractéristique générale des analyses qui esquivent la recherche des racines objectives des phénomènes, qu’Alain Bertho ne dit mot du « carcan européen » supranational dans lequel notre propre capital financier et notre propre État ont trouvé, depuis l’après-guerre, « l’alibi » souverain (les hauts fonctionnaires ne se privaient pas de l’écrire dès 1950) à la casse des salaires directs et indirects, santé comprise. Qui peut désormais croire à « l’autre Europe » dans laquelle la gauche quasi entière s’est engouffrée et fourvoyée, PCF compris depuis « l’eurocommunisme », et sans frein depuis les années 1990 (il s’est vaillamment battu sur ce terrain jusqu’aux années 1960, et, à lire les fonds du Quai d’Orsay, il ne forçait pas la dose)?

Il convient là aussi de dresser un bilan historique sérieux de la présente « Union européenne », que les contradictions inter-impérialistes exacerbées par cette étape de la crise font ouvertement craquer. Cette situation objective ne rend que plus dérisoires les incantations européistes de Fabien Roussel (https://www.politologue.com/communiques-partis-politiques/communique.FACE-AU-CORONAVIRUS-NOUS-AVONS-BESOIN-DE-SOLIDARITE-ENTRE-LES.znCD). Voici les leçons tirées par mon camarade Gastaud sur ce qu’est la « solidarité » internationale, européenne ou mondiale, et ce qu’elle n’est pas : https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/ce-quils-ne-pourront-plus-dire-les-10-lecons-du-coronavirus-par-georges-gastaud-video-covid_19/

Amitiés syndicalistes,

Annie Lacroix-Riz

Crise sanitaire, faillite politique

Alain Bertho anthropologue Saint-Denis

En décembre 2019, on pouvait lire sur une banderole d’hospitaliers mobilisés : « L’État compte les sous, on va compter les morts ». Nous y sommes. Ces deux comptes là sont antagoniques. Quand nous aurons vaincu le Covid-19, il nous faudra encore gagner la bataille de la vie contre les logiques financières dont nous savons maintenant qu’elles sont, au plein sens du terme, mortifères.

Nous sommes passés en une semaine de l’appel aux urnes aux contrôles de police dans les rues. Nul ne conteste la gravité de la situation sanitaire planétaire, son incertitude quant à sa durée et à ses effets. Mais cette crise n’est-elle que sanitaire ? Le 22 mars 2020, une semaine après les mesures de confinement, un sondage IFOP-JDD mesure la confiance des Français dans celles et ceux qui les gouvernent : 64% d’entre eux pensent que ce gouvernement cache des informations, 71% qu’il n’a pas agi rapidement, et 61 % qu’il ne donne pas tous les moyens aux infrastructures et aux professionnels de santé pour lutter contre ce virus.

Journalistes et ministres nous répètent chaque jour que le pays n’a pas pris conscience de la gravité de la crise et proposent d’accroitre la répression. Tous les soirs à 20 heures les villes retentissent des applaudissements spontanés en remerciement à la mobilisation des soignants privés de matériel de base. Qu’on ne s’y trompe pas : le pays est mobilisé et solidaire mais l’appel guerrier à la mobilisation générale du président de la République ne produit pas les effets d’union sacrée escomptés. La crise sanitaire est en train de précipiter une faillite politique déjà bien avancée. La victoire sur le covid-19 ne sera pas la fin de toutes les batailles ni la fin de tous les dangers.

Un événement réellement sans précédent.

Nous sommes toutes et tous conscients de vivre une période historique. Mais en vérité, en quoi la pandémie qui frappe le monde entier est-elle exceptionnelle ? Ce n’est pas pour l’instant, et ce ne sera pas espérons-le, la plus meurtrière depuis le début du XX° siècle. La grippe de 1918 (dite espagnole) apparue aux USA en mars aurait tué de 20 à50 millions de personnes suivant les estimations soit entre 1 et 2.7% de la population mondiale, dont 240 000 en France. La grippe asiatique apparue en 1956 a fait entre 1 et 4 millions de victimes dont 15 169 en France en deux vagues. En 1968-1970, la grippe de Hong Kong a tué 1 000 000 de personnes dont 32 000 en France.

Meurtrières, ces épidémies ont aussi été plus longues à se répandre. La grippe de 1918 a mis 9 mois avant de devenir pandémie en octobre 1918 et s’achève au bout de 18 mois durant l’été 1919. Celle de 1956 sort de Chine en 1957 pour atteindre Singapour en février et les USA en juin puis devient pandémie en six mois et disparait en 1958. La grippe de Hong Kong est apparue en février 1968 et touche 500 000 personnes dans cette ville en août. Elle n’atteint l’Europe et l’Amérique du Nord que durant l’hiver suivant (1968-1969). L’essentiel des victimes françaises sont décédées durant l‘hiver 1969-1970.

Aucune de ces crises sanitaires majeures n’a à ce point mobilisé et ébranlé les Etats. Nul émoi médiatique ni gouvernemental dans l’hiver 1969-1970, alors que durant dix à quinze jours, les morts se sont multipliés dans les services d’urgence, que les queues s’allongeaient devant les pharmacies, que des trains sont supprimés faute de cheminots, des écoles fermées faute d’enseignants, que des délestages électriques faisaient suite à des manques de techniciens. Partout en Europe les urgences étaient saturées. Mais aucun envoyé spécial n’en fait un compte rendu alarmé[1]. La grippe n’était semble-t-il pour la presse qu’un « marronnier » hivernal. La confiance dans la science et les services publics faisait le reste.

Ce qui nous arrive depuis le mois de janvier est donc, pour une part, un événement d’une autre nature qui met des projecteurs aigus sur notre époque et nous aidera peut-être à la comprendre un peu mieux.

Le covid-19 n’est pas une grippe. Ce virus est d’une autre famille, celle des coronavirus. C’est un cousin du virus du SRAS, apparu à Hong Kong en novembre 2002. Cette épidémie-là fut fulgurante et meurtrière mais, au fond, limitée : 774 décès pour 8000 cas en juillet 2003, dans 25 pays mais essentiellement en Chine, à Taiwan, à Singapour et aux Philippines. Elle pouvait, politiquement, être regardée à distance par les pays riches. C’est aussi le cas de l’épidémie Ébola en 2013-2014 qui fit 844 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Le risque de pandémie a alors sans doute été jugulé par une réduction drastique du trafic aérien en provenance des zones touchées. [2]

Si la grippe peut être mondiale et parfois très dangereuse elle reste une vieille connaissance. Le SRAS, menace nouvelle, fut très dangereux mais localisé et vite maîtrisé. Le Covid-19 associe cette fulgurance nouvelle avec une extension pandémique : trois mois après son identification en Chine, peu de pays sont aujourd’hui épargnés.

Une pandémie du « capitalocène »[3] ?

Le monde a changé depuis l’épidémie de SRAS. Le trafic aérien par exemple est passé de 1,665 milliards de voyageurs transportés en 2003 à 4,223 milliards en 2018. Ce triplement ne s’est pas produit de manière uniforme. En 2000, l’Amérique du Nord représentait 40% de ce trafic contre 26% pour l’Europe et 22% pour l’Asie. En 2020 l’Asie domine avec 36 % du trafic suivie de l’Europe, 26%, devant l’Amérique du Nord, 24%. En 2017, les USA pèsent 850 millions de voyageurs mais la Chine vient en seconde position avec 550 millions, dix fois plus qu’il y a vingt ans[4]. À propos du SRAS, Gilles Pinson parle ainsi de « Métropandémie » « touchant quasi simultanément des foyers très éloignés géographiquement mais intensément connectés par le trafic aérien. »[5] La mondialisation a démultiplié la porosité sanitaire et sa rapidité.

La connectivité aérienne mondiale n’est pas la seule nouveauté de l’époque. En amont, on sait que le bouleversement des écosystèmes expose l’humanité à des virus nouveaux. [6] Il y a dix ans déjà, les cartes du nombre d’épidémies déclarées par pays et le nombre d’oiseaux et de mammifères en danger d’extinction se superposaient parfaitement : ces émergences infectieuses ont lieu dans des pays où ont également lieu de graves crises de la biodiversité, notamment l’Asie du Sud-Est.[7] Il ne s’agit donc pas de maladies exotiques mais de maladies de la mondialisation libérale et dévastatrice que nous subissons.

En aval, la métropolisation est aussi en cause. Une étude de la Société Italienne de Médecine environnementale (Sima, Université de Bari) montre une corrélation entre la rapidité de la propagation épidémique du covid-19 dans certaines zones italiennes et la densité de particules fines dans l’atmosphère[8]. Outre que la pollution fragilise l’état de santé global en entraînant un dysfonctionnement du système immunitaire, les particules fines seraient un agent de conservation et de transport du virus lui-même. Ces constats remettent en cause la distance actuelle considérée comme sûre qui n’est sans doute pas suffisante en zone polluée selon Alessandro Miani, président de la Sima. Difficile alors de continuer à dire que le port massif du masque ne sert à rien.

La sidération face à la pandémie n’a d’égal que le manque d’anticipation et de prudence devant les nouveaux dangers auxquels les politiques sanitaires doivent aujourd’hui faire face. En janvier 2020, les premiers pays à fermer leurs frontières sont les voisins de la Chine : Corée du Nord (22 janvier), Mongolie (26 janvier), Russie (30 janvier). Le 1 février le Vietnam suspend ses liaisons aériennes. Mais au total, les pays imposant des restrictions à l’entrée de voyageurs venus de Chine en février ne sont qu’au nombre de 17. Dans une note du 27 janvier, l’OMS « déconseille d’appliquer à la Chine des restrictions au transport international. ». Fin janvier ce sont les grandes compagnies aériennes elles-mêmes qui prennent l’initiative de suspendre leurs vols à destination de la Chine.

Il faut attendre le jeudi 30 janvier pour que l’OMS décrète l’«urgence de santé publique de portée internationale» dont l’une des conséquences est la restriction à la circulation des personnes et des marchandises. Cette décision a tardé du fait de l’opposition de la Chine et de ses alliés, qui ont fait pression sur le « comité d’urgence » et la direction de l’OMS pour qu’une telle mesure ne soit pas prise plus tôt.[9] Les raisons économiques en sont évidentes.

Si « la grippe de Hongkong est entrée dans l’histoire comme la première pandémie de l’ère moderne, celle des transports aériens rapides »[10], la pandémie de Covid-19 restera sans doute comme la première pandémie de la mondialisation sauvage, celle de l’explosion du trafic aérien, de l’interdépendance planétaire des économies, de la destruction de la biodiversité et de l’interconnexion généralisée. Et celle « de l’absence de quartier général sanitaire planétaire. » [11] La pandémie que nous subissons est aussi un événement politique.

L’effondrement politique.

On ne peut être que frappé par l’incapacité d’un monde façonné par 30 années de capitalisme financier à prendre la mesure du Tsunami surgi sur un marché au centre de la Chine. Très vite une évidence s’impose : de grands pays développés et riches comme la France, L’Italie, l’Espagne, le Royaume Uni, les USA, le Canada ne sont pas armés pour faire face à cette nouvelle menace sanitaire.

En France la colère monte et l’inquiétude avec. Colère contre les dizaines d’années de casse du service public de la santé, depuis trois années de casse effrénée de tous les dispositifs de solidarité. Colère contre l’impréparation ahurissante d’un des Etats les plus riches du monde devant une menace vitale. Et inquiétude devant l’amateurismes, les atermoiements, les mensonges en cascade du pouvoir.

Même l’expérience des autres leur est d’aucun secours. Quand la Chine commence à confiner 45 millions de personnes, la France n’a pas d’autres priorités que de rapatrier ses ressortissants. Quand l’Italie du Nord commence à flamber, aucune mesure de contrôle n’est prise aux frontières. Le match Olympique Lyonnais- Juventus est maintenu à Lyon le 26 février. L’Italie décide le confinement le 8 mars, l’Espagne attend le 15, la France le 16 et le Royaume uni attend le 23 mars. Fidèles à leur légende Bolsonaro comme Trump commencent par prendre la menace à la légère.

Au jour le jour, en France, l’amateurisme transpire des palais gouvernementaux, ponctué par des « moments Sibeth N’Diaye » dont il faudra garder le florilège. De janvier à mars, aucune stratégie suivie. Aucune anticipation. On hésite entre l’incompétence et le choix prioritaire d’éviter la casse économique.

Les doctes déclarations sur la phase 2 et la phase 3, début mars, les prédictions du président sur « le pire devant nous », ne sont accompagnées d’aucune décision d’urgence. N’aurait-il pas fallu dès ce moment-là se pencher sur la pénurie de masques et de tests plutôt qu’attendre une semaine de confinement et un rythme de mort dépassant la centaine quotidienne ?

Comme prévu, très vite, les services de réanimation sont saturés. On mobilise l’armée pour monter un hôpital de 30 lits à proximité de l’Hôpital de Mulhouse débordé et transporter en hélicoptère des malades dans d’autres régions. Mais on ne réquisitionne pas le secteur privé qui disposerait pourtant de 7000 lits de soins intensifs contre 5000 dans le secteur public ! Et pendant que l’armée monte ses tentes, le secteur privé du Grand Est a libéré 70 places qui au 22 mars ne sont pas totalement affectées par l’Agence Régionale de Santé. Ce qui fait dire alors à Lamine Gharbi, président de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France : « Je demande solennellement à ce que nous soyons réquisitionnés pour épauler l’hôpital public. Nos établissements y sont préparés. Il faut que la vague qui a surpris l’est de la France nous serve de leçon. »

Il faut attendre le 11 mars pour que soit constitué un Conseil scientifique de 11 membres qui pourtant ne préconise pas le report des élections municipales. Selon lui les conditions sanitaires auraient été réunies pour les votants. Mais quid de celles et ceux qui ont tenu les bureaux. Les experts n’auraient-ils jamais tenu un cahier d’émargement sur lesquels, pour ma part, j’ai pu voir le 15 mars, 410 électrices et électeurs se pencher pour signer ? Il faut attendre le 24 mars pour la mise en place d’un Comité analyse recherche et expertise (CARE) de 12 membres présidé par une prix Nobel de médecine pour coordonner les recherches thérapeutiques.

Pendant des semaines on ne nous parle que de l’effort des laboratoires pour la mise au point d’un vaccin certes indispensable mais moins urgent qu’un traitement immédiat. Peut-être cet effort scientifique est-il pour les financeurs un investissement plus prometteur que le recyclage immédiat de molécules déjà commercialisées. Pourquoi, de ce point de vue, ne pas se pencher immédiatement sur des constatations cliniques chinoises qui semblent avoir été méprisées depuis le début ? Quelle que soit la personnalité un peu particulière de Didier Raoult de l’IHU Méditerranée Infection, son excellence scientifique en infectiologie est reconnue internationalement[12]. Peut-être se trompe-t-il. Mais il est difficile de comprendre la campagne de dénigrement dont il a fait l’objet, ainsi que ses essais d’utilisation sur la base d’études chinoises d’une molécule mise au point en 1949. Cette molécule est de faible coût et tombée dans le domaine public. Ce n’est pas le cas d’autres molécules testées pas l’étude européenne Discovery : le lopinavir, antirétroviral utilisé dans le traitement du VIH, et le remdésivir, antiviral mobilisé contre le virus Ebola, sont respectivement développés par les laboratoires Abbot et Gilead Sciences, deux géants pharmaceutiques.

La lourde facture du néolibéralisme.

L’état-major gouvernemental ne semble donc pas au top de la réactivité, de l’anticipation et de la capacité de mobilisation. Il est vrai qu’après des années de coupes budgétaires, ses « troupes », constituées des professionnels de santé publique, médecins, infirmières et infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants, manquent sérieusement d’effectifs, de locaux et de moyens.

Comment ne pas connaître l’état désastreux du service public hospitalier qui va se trouver en première ligne. En pleine crise sanitaire, le 18 mars est le premier anniversaire de la mobilisation des soignants, marquée par la grève des urgences et la démission des chefs de clinique. Elles et ils sont bien sûr au front et vont payer cher la destruction méthodique de leur outil de travail organisée par tous les gouvernements successifs depuis 20 ans.

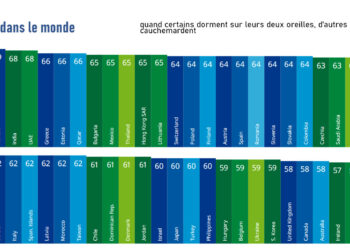

Parlons du nombre de lits en soin intensif réduit de 30% entre 1998 et 2018. Le mouvement est général en Europe. La France avec 3.1 lits pour 1000 habitants se trouve maintenant à peine mieux lotie que l’Italie, au 19° rang sur 35 dans l’OCDE, après l’Allemagne (6), la Corée du Sud (7.1) et le Japon (7.8). Cette donnée statistique éclaire les différences de stratégie et les différences de réussite de ces pays face au covid-19. La France est profondément sous équipée, surclassée même par le Lituanie (5,5), la République slovaque (4,9), la Pologne (4,8), la Hongrie (4,3), la Slovénie (4,2), la République tchèque (4,1), l’Estonie (3,5) et la Lettonie (3,3). Or la France devance l’Italie (2,6), les Etats-Unis (2,4), l’Espagne (2,4) et le Royaume-Uni (2,1) : autant de pays dont on voit déjà ou dont on pressent la catastrophe sanitaire.

Parlons du matériel. Certes la pénurie de masques est mondiale. Mais les situations de crise furent, dans le passé, anticipées par des stocks d’État. En 2009, à l’issue de la crise du H1N1, la France disposait de 723 millions de masques chirurgicaux FFP2. Où est passé ce stock qui n’aurait pas été renouvelé après péremption des matériels ? La chaîne de décision reste obscure, les versions des principaux acteurs d’une incohérence inquiétante. Roselyne Bachelot, alors ministre, parle d’injonction de la Cour des comptes qui dément. Il est alors question d’un changement de stratégie en 2012. Une autre ancienne ministre, Marisol Touraine, dément à son tour avant de concéder une mesure de « décentralisation » en 2013. Sur recommandation d’un rapport du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale en mai 2013, le stockage des FFP2 est désormais de la responsabilité des « employeurs » (donc des établissements) et non de l’État. Dans un rapport de 2015, le Sénat notait que cette stratégie permettrait de réaliser des économies considérables en termes de coût d’achat, de stockage et, in fine, de destruction tout en notant le risque d’une déficience des capacités de production en cas de crise[13]. Les stocks d’État étaient gérés par l’Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS) créé en 2007, dissous en 2016 au moment de la création de l’Agence Nationale de Santé Publique. Le total de ses subventions (État et Assurance maladie) est passé de 281 millions d’euros en 2007 à 25.8 en 2015. Nous connaissons la chute de l’histoire. Lorsque le 26 janvier, Agnès Buzyn annonce qu’il «n’y a aucune indication à acheter des masques pour la population française, nous avons des dizaines de millions de masques en stock», elle se base sur un stock théorique de 145 millions dont aucun FFP2. Il faudra attendre un mois pour qu’une nouvelle commande soit passée.

Parlons enfin de la recherche qui aurait pu nous permettre d’anticiper les dégâts causés par de nouveaux agents infectieux. Il existe en France des spécialistes du Coronavirus comme Bruno Canard au CNRS à Marseille. Il fait connaître sa colère dans un billet publié le 4 mars. Depuis vingt ans il travaille sans moyens réels, à l’image de la recherche française voire européenne dans son ensemble. La logique de financement par projet (du type ANR) a cassé les dynamiques longues de recherche fondamentale et la pérennisation des équipes au profit d’un pilotage de circonstance, chronophage pour celles et ceux qui passent plus de temps à monter les dossiers qu’à dépenser utilement l’argent qu’ils obtiennent. Sans cette recherche fondamentale longue, on ne peut pas demander aux chercheurs de répondre dans l’urgence.

Le retour de la corporalité du monde

Le gouvernement français n’est pas seul en cause. Depuis plus de vingt ans, les gouvernements qui se sont succédé ont mis en musique législative et réglementaire les exigences du capitalisme financier. Nous avons appelé cela néolibéralisme. Mais il est clair que, depuis 2017, le nouveau pouvoir y a ajouté un enthousiasme et un acharnement incomparables.

Depuis une trentaine d’années, la mondialisation libérale, financière et dévastatrice n’a eu qu’un credo : la planète entière, sa vie, ses ressources, ses habitantes et habitants, leur travail, leurs rêves, leur pauvreté, leurs maladies, les pénuries auxquelles elles et ils devaient faire face, tout, absolument tout, pouvait être transformé en produit financier. Il n’y a pas un aspect de nos vies qui se trouve à l’abri de la sangsue d’un profit sans limite qui dévore le temps, la vie, l’intelligence. Quel qu’en soit le coût humain. L’Australie brûle, l’eau est cotée en Bourse. L’espérance de vie progresse, la retraite doit être financiarisée. Même l’explosion des inégalités devient exploitable par cette inversion généralisée du « ruissellement » qu’est l’explosion du crédit : ils n’ont rien, qu’ils s’endettent.

La « dématérialisation » est devenu le maître mot de cette interconnexion générale et de cette réduction de tout à cet « équivalent général » qu’est l’argent. L’informatique qui règle nos vies en optimise la rentabilité financière. La majorité des transactions spéculatives sont aujourd’hui directement gérées par des algorithmes au cœur de Data Centers déserts. Nous ne sommes plus qu’une ligne de crédit ou de débit sur un écran, le paramètre d’un logiciel de livraison, une statistique d’emploi. La vie réelle est considérée comme une charge à réduire absolument.

Rêvant d’usines sans ouvrier, de caisses sans caissière, de médecine sans soignant, de taxis sans chauffeur, d’école sans enseignant, d’humanisme sans humain, le capital voulait « quoi qu’il en coûte » se débarrasser des corps.

Eh bien voici le scoop : les corps se vengent. La corporalité irréductible du monde revient comme un boomerang planétaire. Elle vient mettre en danger la virtualité de la finance. Les corps sont là comme sur les places, comme sur les ronds-points, comme dans la rue. Non pour affirmer leur puissance de vie mais parce que leur détresse rappelle cette vérité fondamentale : il n’y a pas de vie sans corps. Il n’y a même pas de profit sans corps, quelque part, au bout de la chaîne démoniaque de la finance. Et c’est toujours le corps qui a le dernier mot, pour le meilleur et pour le pire .

Le thermomètre spéculatif ne s’affole que lorsque la pandémie est avérée. Dans un premier temps les aléas de l’économie chinoise ralentissent l’activité des grands groupes qui y font des affaires. Les investisseurs commencent à vendre. Le 28 février, le CAC 40 connait sa plus forte chute depuis 2008. Le 9 mars les bourses du monde entier sont ébranlées par l’effondrement du prix du pétrole. Le CAC 40 chute à nouveau le 9 puis le 12 mars, après la chute du DOW JONES. Le 16 mars Wall Street connait sa pire journée depuis le lundi noir du 19 octobre 1987 quand le Dow Jones avait chuté de 22.6%[14]. Les Etats et la BCE jouent alors les pompiers en urgence par des mesure de maintien en survie des entreprises en France et par un rachat des dettes publiques et privées par la BCE le 18 mars.

Alors que la crise précédente, celle de 2008, était une crise financière endogène, celle de 2020 touche directement la matérialité du tissu économique, c’est-à-dire la source première du profit privé comme des finances publiques. Elle met les puissants dans une injonction paradoxale dans laquelle sauver les vies et sauver la pompe à profit peuvent se trouver en tension. C’est ainsi qu’on entend un président prononcer des promesses de service public comme on arrache des aveux sous la torture, mais dérouler un plan de sauvetage des entreprises plutôt qu’un plan d’urgence d’équipement des hôpitaux en matériel de base. Et lorsque le premier ministre nous exhorte à rester chez nous, la ministre du Travail menace celles et ceux qui ne vont pas travailler.

Pourquoi par exemple refuser au BTP, jusqu’au 23 mars , l’accès au dispositif extraordinaire d’indemnisation du chômage partiel ? Pourquoi, selon l’expression de Francis Dubrac, entrepreneur de Saint-Denis mettre ainsi « les cols blancs au télétravail à l’abris et les cols bleus à la mitraille, comme en 14 !» Mais parce que le BTP compte 1.7 millions de salariés, donc 1.7 millions de cotisants ! Il faut donc bien entendre la fameuse phrase du président « quoi qu’il en coûte » : il s’est bien gardé de dire à qui cela allait coûter très cher. Mais les actes trahissent la pensée.

Que verrons-nous en premier ? La fin du monde ou la fin du capitalisme ? Le drame que nous vivons aujourd’hui nous donne quelques signaux alarmants sur le sujet. La panique n’est pas une déroute mais une occasion de restructuration. La chute de 35 % du CAC 40, de 75 % de certaines valeurs liées aux transports aérions ou au tourisme est une occasion de faire de bonnes affaires. Les heureux acheteurs se nomment LVMH, ACCOR, Peugeot (la famille), Rothschild, Dassault, Hermès, FNAC, Vinci, Eiffage, Veolia, Société Générale, Renault. Gageons qu’ils feront tout pour valoriser leur investissement … après. Des investisseurs restent en embuscade.

Mais le dispositif financier mondial basé sur la cavalerie générale du crédit se remettra-t-il d’une mise à l’arrêt mondiale de l’économie comme on n’en avait jamais vu ? Les dettes privées, selon le FMI, se montaient à 217 % du PIB mondial en 2018. Il est certain que si chacun veut réaliser ses titres de créance en cash, la catastrophe sera rapide. Les fonds d’investissement paniquent. Les grandes banques centrales sont sur le front : la FED américaine , la Banque centrale européenne (BCE), la banque du Japon, la banque d’Angleterre, la banque australienne… Racheter les titres, assurer les liquidités. Les pompiers sortent les grands moyens : il faut maintenir l’économie et la finance sous respiration artificielle.

L’enjeu biopolitique de la sortie de crise.

Piégés par l’incurie et l’urgence d’une crise largement aggravée par leurs politiques antérieures, pris par l’urgence économique et financière, les gouvernements du libéralisme sauvage mobilisent la seule compétence politique qui semble leur rester : le contrôle policier de la population. Certes les méthodes chinoises poussent loin cette logique en utilisant aujourd’hui la reconnaissance faciale et la traçabilité des smartphones. Le QR qui valide votre non-dangerosité s’affiche en Chine sans intervention de votre part sur l’écran du téléphone à présenter à la police. On n’est pas loin du monde décrit par Damasio dans Les furtifs.

Est-ce vraiment une singularité des régimes communistes ? La France dit, dès le 24 mars, réfléchir à l’utilisation de cette traçabilité pour le futur contrôle de l’épidémie. Une répression moins technologique s’abat sur l’Iran et la crise sanitaire peut ailleurs être une occasion d’écraser les soulèvements en cours de ces derniers mois. En Inde, le coronavirus est prétexte à disperser les derniers pôles de résistance au Citizenship Amendemnt Act[15]. Au Chili, Pinera n’a pas tardé. Le 18 mars, avant le moindre décès déclaré dans le pays, il déclare pour 90 jours « l’état d’exception constitutionnel pour catastrophe » permettant le déploiement de l’armée pour le maintien de l’ordre. Les craintes de Giorgio Agamben sur l’extension de l’État d’exception ne sont pas complètement infondées même si le philosophe sous-estime la menace réelle que constitue la combinaison du covid-19 et de l’état des services publics de santé.[16]

Mais il est clair que dans la façon de lutter contre la pandémie se joue la façon dont les Etats sortiront de la crise. Avec quels modes de gouvernement, quelles priorités biopolitiques ou financières, quelles libertés publiques ? La loi sur l’ « urgence sanitaire » votée le 22 mars par la « Commission mixte paritaire» (CMP) composée de sept députés et de sept sénateurs en est une bonne illustration. Le lendemain le diagnostic collectif de 58 médecins est sans appel : « Alors que nous manquons déjà de lits de réanimation, de masques, de respirateurs, de bras… la loi d’urgence sanitaire prise par le gouvernement ce mercredi 18 mars donne tous les droits aux préfets et aux employeurs pour remettre en cause le Code du travail et les statuts de la fonction publique. Était-ce réellement l’urgence ? Mais rien sur les usines réquisitionnées pour fabriquer masques, respirateurs… Rien sur la réouverture des lits nécessaires. Rien sur le dépistage systématique qui a fait ses preuves en Allemagne et en Corée du Sud. » Gérard Filoche fait sur son blog une analyse alarmante de cette nouvelle loi d’exception et de ses effets sur le droit du travail. Rappelons que les législations d’exception ont souvent pour destin de devenir des législations ordinaires.

Le confinement devient plus coercitif mais on propose aux entreprises de décompter une partie des absences en congés. Quand la France entière compte les rares masques et les rares tests restants, le capitalisme continue à compter ses sous.

Pourtant le pays est mobilisé. Pas en guerre comme le fait remarquer Maxime Combes[17], mais en lutte contre une pandémie qui exige au moins autant de solidarité que de discipline. Cette lutte, rappelons-le, mobilise d’abord des femmes : 88 % des infirmiers sont des infirmières, 90 % des caissiers sont des caissières, 82 % des enseignants de primaire sont des enseignantes, et 90 % du personnel dans les EHPAD sont des femmes. L’engagement, la prise de risque, la solidarité ne manquent pas, ne se comptent pas. Les initiatives locales sont multiples : repas gratuits pour les soignants, courses pour les personnes âgées, gardes d’enfants… Elles s’organisent et se coordonnent. A Saint Malo, un groupe Facebook relie les initiatives solidaires. En Normandie des propriétaires mettent leurs gîtes à disposition des soignants. À Caen, une enseigne de la restauration livre des centaines de pizzas gratuites aux urgences du CHU, aux SDF, aux migrants, aux policiers et aux pompiers. Des PME se sont reconverties dans la production de masques comme le fabriquant de jeans français 1083 ou les tissages de Charlieu. Une auberge d’Yssingeaux accueille les routiers…

A Marseille, le collectif pour une Marseille vivante et populaire né en janvier 2019, lance une pétition « Pour une protection solidaire en temps de confinement » qui souligne que « La gestion de cette crise nous oblige une nouvelle fois à un véritable choix de société : faire le pari de la solidarité et de la santé publique plutôt que d’un système basé sur la coercition policière et la peur généralisée ». La pétition fait de nombreuses propositions comme un programme de dépistage massif, la distribution de protections sanitaires, la distribution de repas aux plus précaires, la réquisition des logements vides, la garantie de l’accès à l’eau pour les squats et les bidonvilles, l’interdiction des licenciements, la cessation de toutes les activités productives non indispensables, une attention particulière doit être portée aux femmes et aux enfants qui vivent des situations conjugales violentes…

Le gouvernement se targue de ne s’inspirer que de la science. Les femmes et les hommes sur le terrain mobilisent leur courage, leurs principes, leur longue expérience, une expertise collective toujours exploitée mais jamais reconnue.

Quand le covid-19 sera vaincu, chacun présentera la facture.

Gageons que le pouvoir présentera la facture des coût financiers publics et privés et nous demandera de les honorer. N’attendons aucun sursaut de conscience publique du gouvernement de ce côté-là. Le capitalisme contemporain a déjà su utiliser des catastrophes pour étendre son emprise sur la vie comme le montre si bien Naomi Klein après l’ouragan Katrina en août 2005.[18]

Nous aurons, de notre côté, à présenter deux autres factures. La première sur le bilan de ce gouvernement et de ceux qui l’ont précédé, qui ont failli dans leur tâche essentielle : la préservation de l’intégrité physique et de la santé de la population. L’autre sur le coût humain de la mobilisation contre le Covid-19 après des décennies de casse des solidarités publiques. Plus que jamais la vie est au centre des enjeux politiques. Comme une « biopolitique » aurait dit Michel Foucault.

Plus que jamais, le soir à 20 heures nous pouvons déjà chanter comme nous le proposent des Gilets jaunes et la Compagnie Jolie Môme : « On est là, aux fenêtres et aux balcons, Nous on est là, on applaudit les soignants, Mais pas le gouvernement, Solidaires à 100%, Des gens d’en bas (…) Confinés et révoltés, On n’oublie pas, Les milliards aux entreprises, Comme toujours ils priorisent, Leurs intérêts sur nos vies. »

[1] On lira l’excellent article de Corinne Bensimon, « 1968, la planète grippée », Libération 7 décembre 2005

[2] La reprise de l’épidémie au Congo en 2018 est-elle aussi restée localisée (plus de 2000 morts).

[3] L’expression capitalocène calquée sur anthropocène est utilisée pour affirmer la primauté des logiques capitalistes dans la catastrophe planétaire en cous marquée par le réchauffement climatique et la sixième extinction.

[4] Paul Chiambaretto, « Trafic aérien, une croissance fulgurante pas prête de s’arrêter », The Conversation, 8 mai 2019.

[5] Gilles Pinson (2016, « Métropandémies », CAMBO, n°10, p.41–44.

[6] Cécile Cazeneuve, « Coronavirus : un battement d’aile de chauve-souris… », Les jours 9 mars 2020.

[7] Serge Morand, directeur de recherche au CNRS et au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) auteur de La prochaine peste (Fayard, 2016), interrogé par Les Jours.

[8] Leonardo Setti – Università di Bologna Fabrizio Passarini – Università di Bologna Gianluigi de Gennaro – Università di Bari Alessia Di Gilio – Università di Bari Jolanda Palmisani – Università di Bari Paolo Buono – Università di Bari Gianna Fornari – Università di Bari Maria Grazia Perrone- Università di Milano Andrea Piazzalunga – Esperto Milano Pierluigi Barbieri – Università di Trieste Emanuele Rizzo – Società Italiana Medicina Ambientale Alessandro Miani – Società Italiana Medicina Ambientale, Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione.

[9] Paul Benkimoun, « Coronavirus : comment la Chine a fait pression sur l’OMS », Le Monde, 29 janvier 2020.

[10] Antoine Flahault cité par Corinne Bensimon. Épidémiologiste, Antoine Flahault a dirigé l’équipe de recherche « Sentinelles » de l’Inserm (UMR-S 707) ainsi que le centre collaborateur de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour la surveillance électronique des maladies. Il a développé avec l’OMS le système mondial de surveillance de la grippe, appelé FluNet, et en 2006 constitue une cellule interdisciplinaire de coordination des recherches sur le chikungunya.

[11] Jean Yves Nau et Antoine Flahault, « le coronavirus, sans précédent dans l’histoire des épidémies », Slate, 28 février 2020.

[12] Il est nommé au Conseil scientifique le 11 mars et ses propositions font finalement l’objet d’une expérimentation de grande ampleur validée par le gouvernement.

[13] Pierrick Baudais, « Coronavirus. Pénurie de masques : comment en est-on arrivé là ? », Ouest-France, 20 mars 2020 .

[14] Le 29 octobre 1929 la chute avait été de 12.6.

[15] Réforme du droit de la nationalité défavorable aux musulmans.

[16] Giorgio Agamben, « Coronavirus et État d’exception », Acta-Zone, 26 février 2020.

[17] Maxime Combes, « Nous ne sommes pas en guerre, Nous sommes en pandémie. Et c’est déjà bien assez ». Médiapart », 20 mars 2020.

[18] Naomi Klein, 2008, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Toronto : Léméac/Actes Sud