L’enseignement supérieur et la recherche connaissent leur plus grande lutte depuis celle de 2009 contre la loi LRU, dite d’autonomie des universités, de Pécresse-Sarkozy.

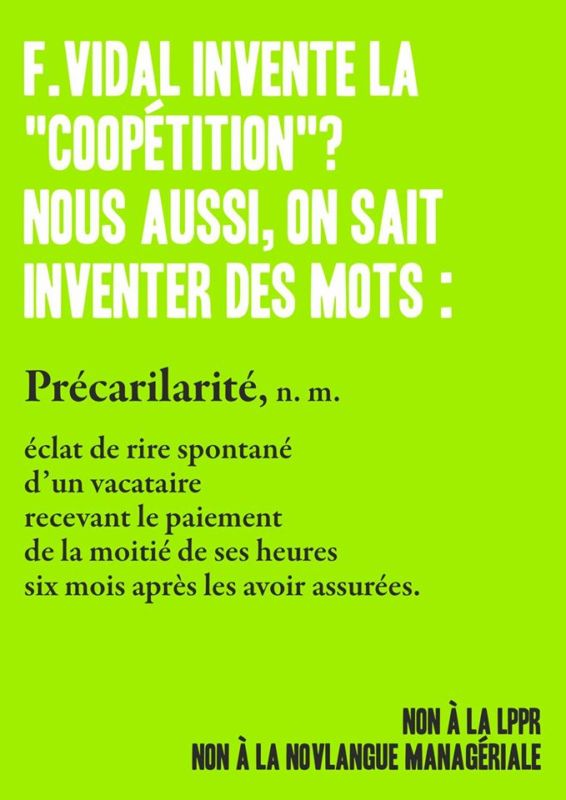

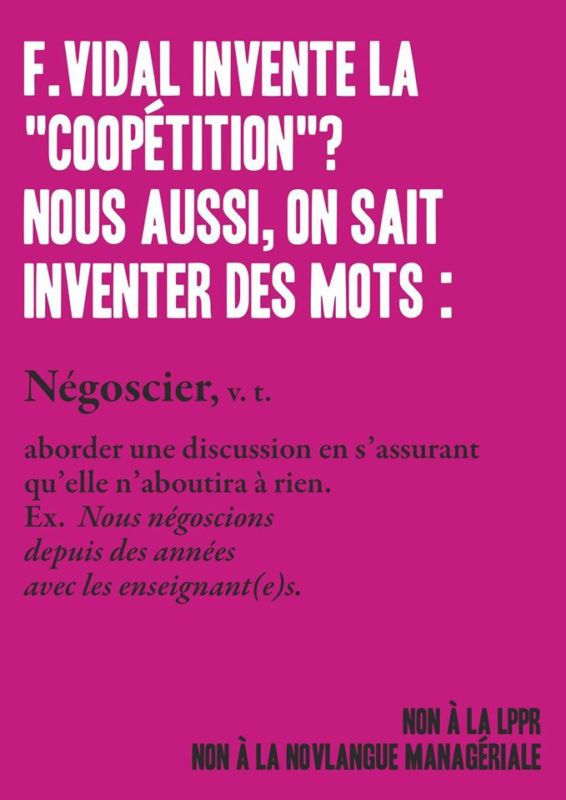

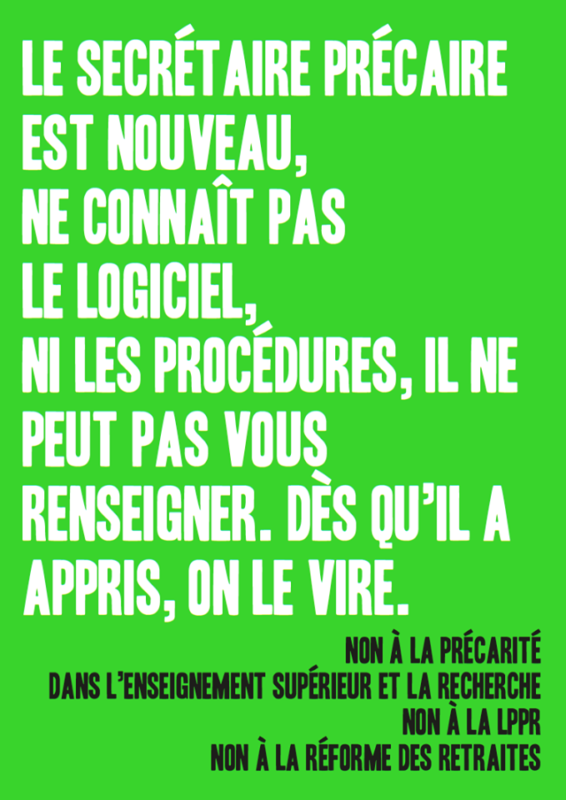

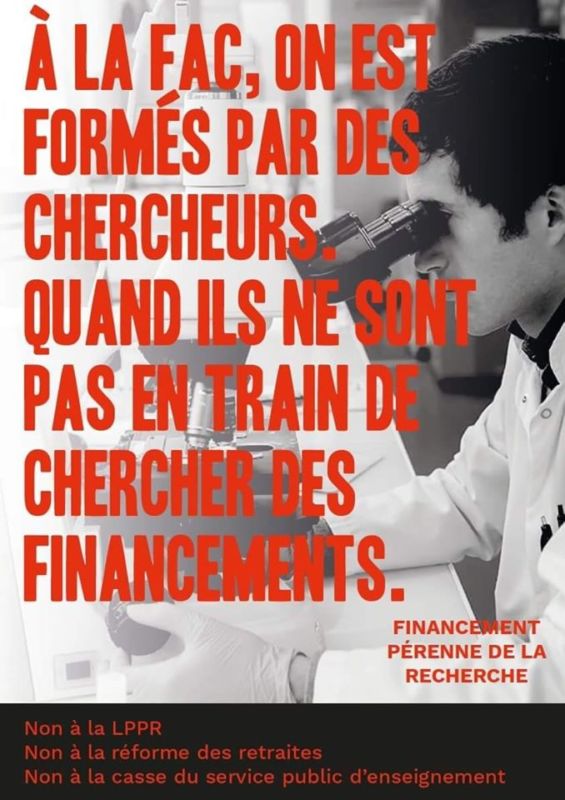

S’inscrivant dans le mouvement interprofessionnel contre le démantèlement euro-macronien des retraites, les personnels et étudiants sont de plus en plus nombreux à se mobiliser, alors que le gouvernement entend imposer au pas de charge une loi pluri-annuelle de programmation de la recherche (LPPR, dont l’adoption définitive est prévue pour la fin de l’année 2020) dont le président du CNRS Antoine Petit a décrit la philosophie dernièrement, appelant de ses vœux une loi inégalitaire (sic). Au début du mois de février, devant l’ampleur de la contestation universitaire, la ministre Frédérique Vidal pratique l’enfumage en prétendant bien tardivement que certaines des conclusions les plus explosives des groupes de travail officiels, rendues publiques à l’automne dernier, ne seraient nullement à l’ordre du jour, comme la fin de la référence statutaire au service d’enseignement de 192 heures annuelles pour les universitaires, dont la durée des cours pourrait servir de variable d’ajustement pour pallier la pénurie et permettre la réduction des horaires d’enseignement d’une poignée de collègues jugés « excellents ». Mais elle confirme la volonté d’étendre la précarité en ouvrant de nouveaux contrats précaires (s’ajoutant à une panoplie déjà impressionnante, dans un secteur où la précarité est déjà endémique – près de la moitié des personnels sont précaires à l’INSERM, institut à la pointe des contre-réformes), notamment avec les « tenure tracks » (contrats d’enseignant-chercheur de 5 à 7 ans aux conditions provisoirement avantageuses, censés déboucher la plupart du temps sur un poste fixe – mais pas forcément de fonctionnaire, et sans aucune garantie : autrement dit, une période d’essai d’au moins cinq ans !), directement importés (avec les appellations en globish…) des États-Unis, ou les contrats de chantier (rebaptisés CDI de mission scientifique), ces faux CDI qui sont en réalité des CDD auquel l’employeur met fin quand il estime le projet terminé, généralisés dans le code du travail par la loi « travail », puis étendus à la fonction publique par la contre-réforme Dussopt de l’été dernier. L’État promet une augmentation substantielle de la part du PIB consacrée à la recherche, mais cette part comporte la recherche privée et les subventions publiques à celle-ci, en explosion notamment à cause du « Crédit Impôt Recherche » (CIR, que la multinationale de l’industrie pharmaceutique Sanofi a touché même lorsqu’elle a fermé son centre de recherche toulousain…), qu’il n’est nullement question de remettre en cause, bien au contraire. Les promesses de « revalorisation salariale » pour les chercheurs et universitaires s’avèrent aussi grotesques que celles proposées aux enseignants du secondaire, elles ne concernent que les débuts de carrière (enfin, les débuts de carrière titulaire, qui arrivent de plus en plus tard – souvent autour de 35 ans – et cela ne concerne pas les personnels techniques et administratifs, aux salaires indignes et eux aussi soumis à une précarité massive), ou des primes modulables destinées à détruire tout repère collectif dans les rémunérations et conditions de travail. Le gouvernement revendique toujours d’accroître le financement de la recherche sur projet (osant affirmer, à l’inverse de tout ce qui est observé depuis les contre-réformes de la recherche mises en place depuis une quinzaine d’années, que cela viendrait en sus et non en remplacement des crédits récurrents), soumettant les personnels (même titulaires) à une insécurité permanente quant à la possibilité de mener des recherches de long terme ou hors des modes dominantes.

Pour empêcher la privatisation de fait de la recherche et de l’université, l’asservissement de leurs personnels aux intérêts du capital, une seule solution : poursuivre et amplifier la lutte, en luttant dans le même mouvement pour les retraites dans le cadre interprofessionnel !

Mais il importe aussi d’analyser plus en profondeur la situation, afin d’ouvrir des perspectives d’avenir durables, tant pour l’enseignement supérieur et la recherche que pour les luttes de classes générales. La crise systémique du capitalisme, due à la baisse tendancielle inéluctable du taux de profit, est liée au progrès scientifique et technique : celui -ci permet l’amélioration des processus de production, et donc le remplacement à une échelle toujours plus importante du travail vivant (celui des êtres humains, qu’il soit physique ou intellectuel) par des machines (le capital) ; cela entraîne souvent l’accroissement du niveau absolu des profits, mais toujours à terme une diminution de leur taux, car seul le travail, de plus en plus réduit à portion congrue, crée de la plus-value. Dans un premier temps, le progrès technologique donne un avantage aux entreprises qui l’adoptent, mais dès qu’il se propage les prix baissent de façon générale sous l’effet de la concurrence : le capital est aux prises avec une contradiction insoluble ; les pays dits émergents, au premier rang desquels la Chine, jouent un rôle croissant dans le progrès scientifique et technique, menaçant la suprématie des pays impérialistes traditionnels (États-Unis, Europe occidentale, Japon…). Il s’ensuit un mouvement de réaction antagonique de leurs bourgeoisies : d’un côté, elles misent de plus en plus sur le parasitisme (spéculation, pillage des pays pauvres, financement public des entreprises privées) pour capter un maximum de profits, de façon plus efficace (à court terme) que par l’investissement productif, d’un autre, elles tentent de conserver leur place dans la compétition internationale, tant pour les progrès directs des forces productives que pour des questions de propagande qui peuvent justifier un intérêt (très orienté…) pour certaines recherches fondamentales. C’est à cette aune qu’il convient d’apprécier l’augmentation possible de la part du PIB français consacré à la recherche, au-delà de l’affichage d’une promesse qui engage avant tout ceux qui y croient. L’augmentation du CIR s’inscrit dans la perspective parasitaire (avec un soupçon d’effet d’affichage de « financement de la recherche » pour tenter de dissimuler l’état préoccupant de la recherche française, aussi bien fondamentale qu’industrielle) : ce dispositif a grassement subventionné les actionnaires, mais la recherche privée ne s’est nullement développée. Mais il est possible que la macronie fasse également le choix de la relance (ou du lancement) de certains efforts de recherche, du moment qu’ils sont étroitement dictés, contrôlés et moissonnés par le patronat. Cet aspect reste largement à confirmer, et son orientation à dénoncer, mais on ne peut pas l’exclure complètement, et l’on doit en tenir compte dans la lutte en cours, puisqu’un effort budgétaire, même réel, pourrait être une tentative d’extinction de la contestation par le gouvernement, sans que cela l’empêche de généraliser à outrance la précarité et le pilotage patronal de la recherche.

La dimension européenne des contre-réformes actuelles ne doit pas non plus être sous-estimée, pour les retraites comme pour l’université et la recherche. La destruction des services publics (avec la mise en extinction du statut de fonctionnaire), leur mise en concurrence et leur asservissement direct aux intérêts capitalistes figure noir sur blanc dans les traités de l’Union Européenne, pour l’enseignement supérieur comme pour l’énergie, les télécommunications ou les chemins de fer. La sujétion volontaire des « élites » européennes à l’impérialisme états-unien constitue une constante de la « construction » européenne ; le système fait de précarité et d’inégalité qui prévaut dans les universités états-uniennes a déjà été exporté dans de nombreux pays de l’U.E., notamment dans la puissance dominante de celle-ci, l’Allemagne : il faudrait de toute urgence réformer l’exception française, nous dit l’idéologie dominante… aussi pour se conformer aux diktats ultra-« libéraux » de l’UE. Cette dernière a également, en institutionnalisant à grande échelle le « dumping » social, organisé la désindustrialisation de notre pays (y compris dans des secteurs de pointe liés à la recherche), alors que la République Fédérale d’Allemagne, devenue un pays de bas salaires (mais de hauts profits…) et d’inégalités massives (il n’y a plus le contre-modèle socialiste de la République Démocratique Allemande pour obliger l’ouest à accorder quelques concessions sociales !) conserve globalement son potentiel industriel, malgré la rude concurrence asiatique. Après l' »harmonisation européenne » du LMD (Licence-Master-Doctorat), c’est-à-dire la refonte du cursus universitaire sur le modèle anglo-saxon, est venu le temps de la recherche « publique » sur appels à projet, la « concurrence libre et non faussée » (principe fondamental de l’UE) entre personnels (avec son cortège de précarité), que la LPPR voudrait généraliser à une échelle beaucoup plus vaste que ce que les contre-réformes précédentes avaient déjà permis. Et pour les étudiant(e)s un système à plusieurs vitesses, avec des droits d’inscription appelés à exploser (pour se conformer aux « standards » européens et internationaux…), comme Macron a déjà voulu le mettre en place, de façon purement xénophobe (il n’y a pas que Madame Le Pen…) en triplant les frais d’inscription pour les étrangers hors UE…

Ouvrir la perspective de la sortie de l’U.E. et du capitalisme constitue donc une direction politique indispensable pour des victoires durables, pour passer demain de luttes défensives à des luttes offensives et surtout victorieuses.

Dans l’immédiat, étendons et faisons converger les luttes, à l’université comme ailleurs, en préparant notamment le 5 mars, première journée “l’université et la recherche s’arrêtent”. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat : comme pour les retraites, gagnons le retrait des contre-réformes !

Adrien Delaplace pour www.initiative-communiste.fr